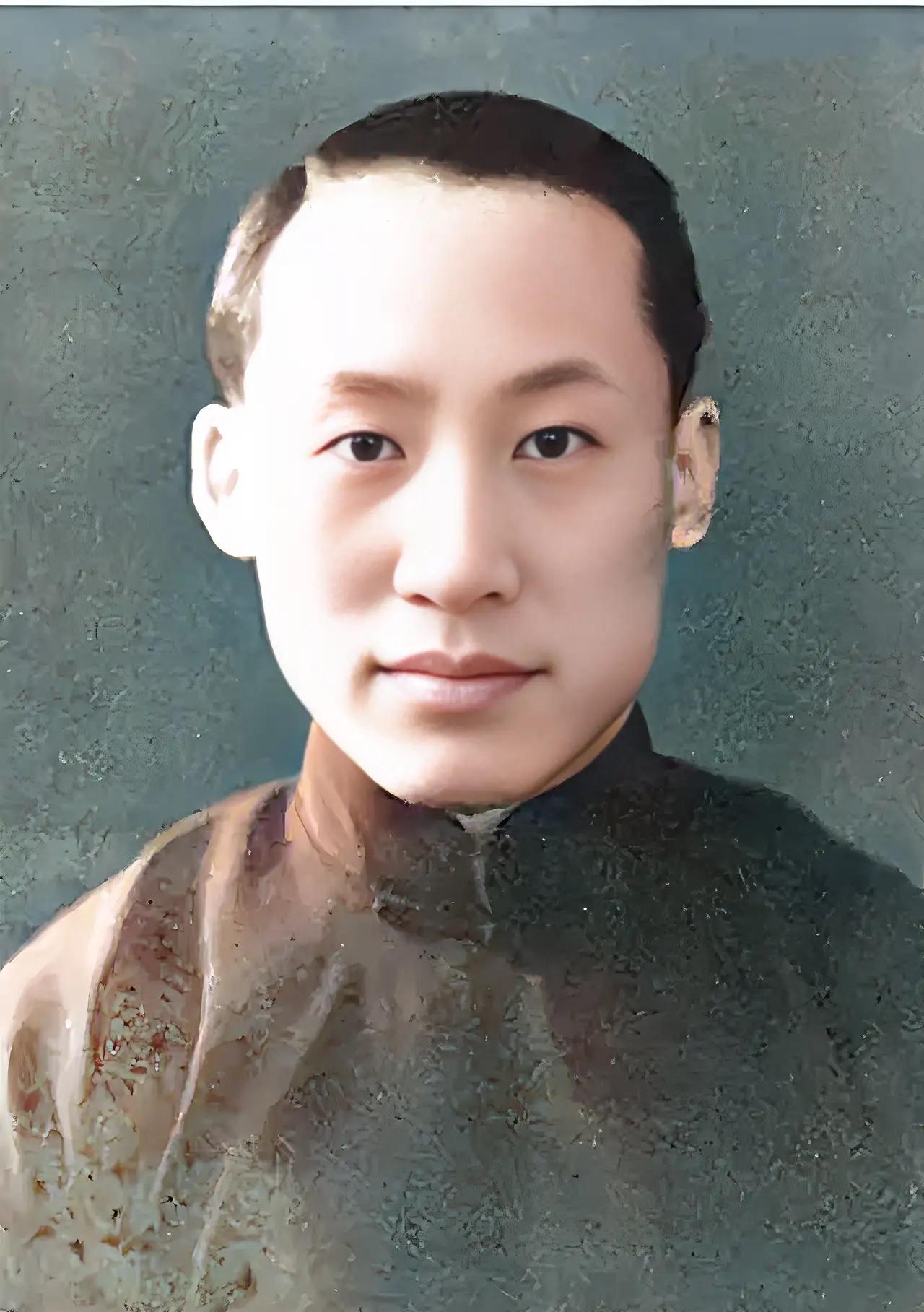

一生未婚,建立清华物理系,为我国培养出9位“两弹一星”元勋,却被告是“清华特务”,晚年拒绝杨振宁等学生的探望。 他的名字叫叶企孙。 1898年出生的叶企孙,自幼便是“神童”,17岁考入清华学堂,23岁获哈佛大学博士学位,是中国近代物理学的奠基人之一。1926年,28岁的他放弃海外优渥条件回国,牵头建立清华物理系——彼时的中国,物理学领域一片空白,没有实验室、没有教材、没有合格的师资,他几乎是白手起家。为了凑齐实验设备,他亲自写信给海外友人求助,甚至拿出自己的工资添置器材;为了编写教材,他通宵达旦翻译外文资料,将复杂的物理原理转化为通俗易懂的讲解;为了招揽人才,他三顾茅庐邀请吴有训、赵忠尧等学者加盟,硬生生把清华物理系打造成了“中国物理人才的摇篮”。 他的课堂从不是照本宣科。学生们记得,叶先生讲课从不用课本,一支粉笔就能把相对论、量子力学讲得透彻明白,遇到难懂的公式,他会蹲在黑板前,用生活中的现象类比,直到所有人都听懂为止。他对学生的关心,早已超出学业范畴:钱学森家境困难,他悄悄垫付学费;钱三强想出国留学,他亲自写推荐信,还帮忙申请奖学金;邓稼先实验遇到瓶颈,他熬夜查阅文献,第二天带着满眼血丝给出解决方案。有人统计,从清华物理系走出的学生中,除了9位“两弹一星”元勋,还有50多位院士、200多位教授,几乎撑起了中国近代物理学的半壁江山。 可这位“桃李满天下”的宗师,却在特殊年代遭遇了灭顶之灾。1968年,一场莫须有的“清华特务案”将他卷入漩涡,有人指控他“勾结海外势力”“资助反革命分子”,仅凭几句捕风捉影的证词,就给这位一生清白的学者扣上了“特务”的帽子。他被关押、被批斗,曾经挺拔的身躯被折磨得佝偻,双手因长期劳作布满老茧,连说话都变得迟钝。面对指控,他始终沉默——不是默认,而是不屑于辩解,他坚信自己的所作所为,对得起国家,对得起学生,对得起良心。 关押期间,有人劝他“认个错就能减刑”,他却摇头:“我没做错事,为什么要认错?”直到1975年被释放,他的身体早已垮掉,视力模糊、听力衰退,只能靠着微薄的生活费在破旧的小屋里度日。曾经的学生们得知消息,纷纷想要探望,首当其冲的就是杨振宁——这位诺贝尔物理学奖得主,始终铭记叶企孙的教诲,多次表示“没有叶先生,就没有我的今天”。可每次学生们找上门,叶企孙都让邻居婉拒,他不想让学生看到自己狼狈的模样,更不想让他们因为探望自己而受到牵连。 有一次,杨振宁辗转托人带话,说只想远远看他一眼,叶企孙还是拒绝了。他在纸上写下歪歪扭扭的几个字:“我已年老体衰,不必再见,望诸生潜心科研,报效国家。”这句话背后,藏着他对学生的保护,更藏着他对国家的赤诚——即便自己遭遇不公,他最牵挂的依然是中国物理学的发展,是学生们的前途。 晚年的叶企孙,生活过得异常清贫。他一生未婚,无儿无女,唯一的陪伴是一堆旧书和实验器材。邻居们说,他每天都会坐在门口的小马扎上,望着清华园的方向发呆,手里攥着一张泛黄的学生合影,嘴里喃喃自语着学生们的名字。他从不抱怨自己的遭遇,偶尔有人提起往事,他也只是淡淡一笑:“都过去了,国家好就行。”1977年,叶企孙在孤独中病逝,享年79岁,临终前,他最后的遗言是:“把我的书籍和器材,都捐给清华物理系。” 直到1986年,经多方查证,“清华特务案”得以平反,叶企孙的冤屈终于昭雪。当平反昭雪的消息传来,他的学生们纷纷落泪,杨振宁在纪念文章中写道:“叶先生是中国物理学的灯塔,他的风骨与情怀,值得我们用一生去敬仰。”如今,清华园里矗立着叶企孙的铜像,铜像下的石碑上刻着“中国近代物理学奠基人”,往来的学子们都会驻足鞠躬,缅怀这位一生为国、不求回报的宗师。 叶企孙的一生,是“以身许国”的一生。他把毕生精力献给了教育事业,用知识为中国撑起了科学的天空;他遭遇不公却始终坚守气节,用沉默诠释了文人的风骨。他没有家庭,却拥有无数优秀的“儿女”;他晚年孤独,却永远活在学生们的心中。这样的人,才是真正的国之脊梁,是值得我们永远铭记的民族英雄。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。