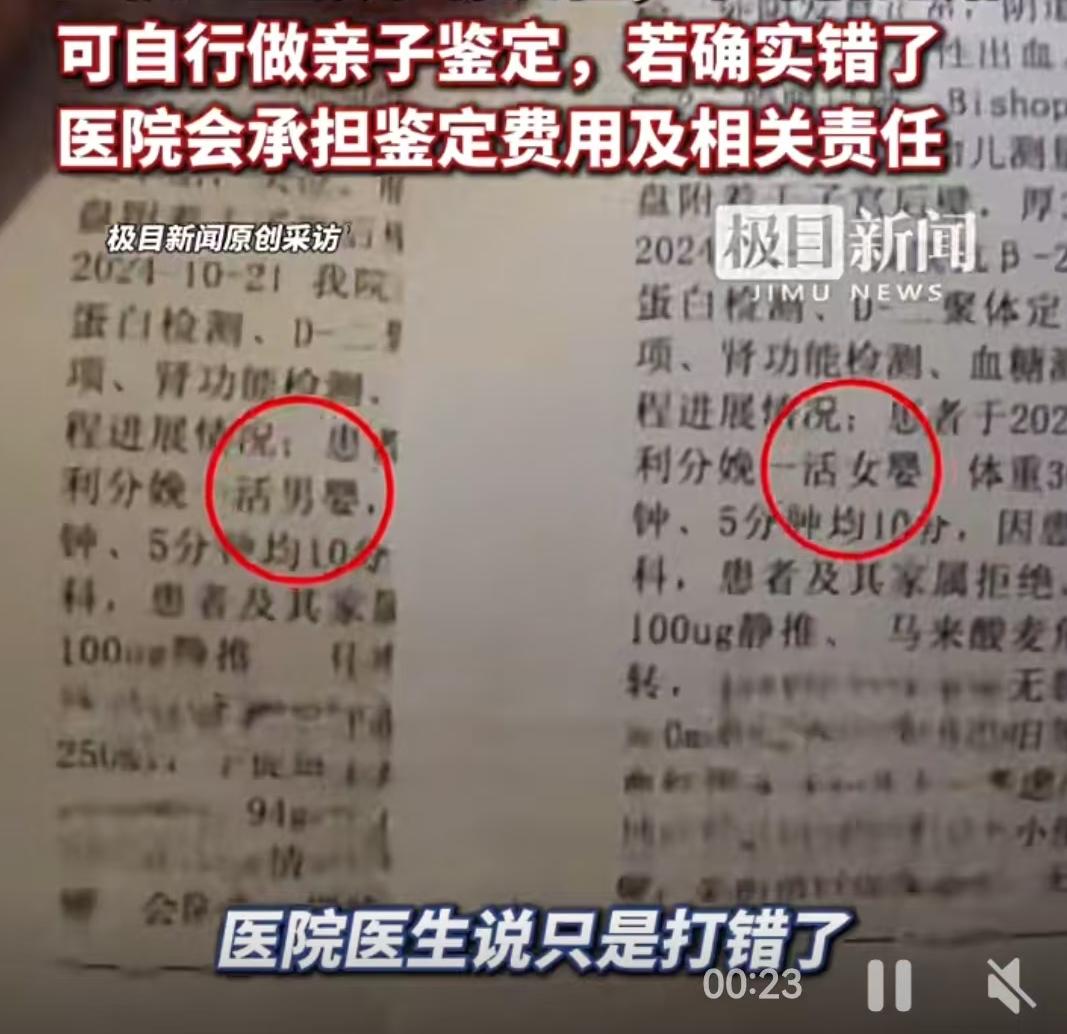

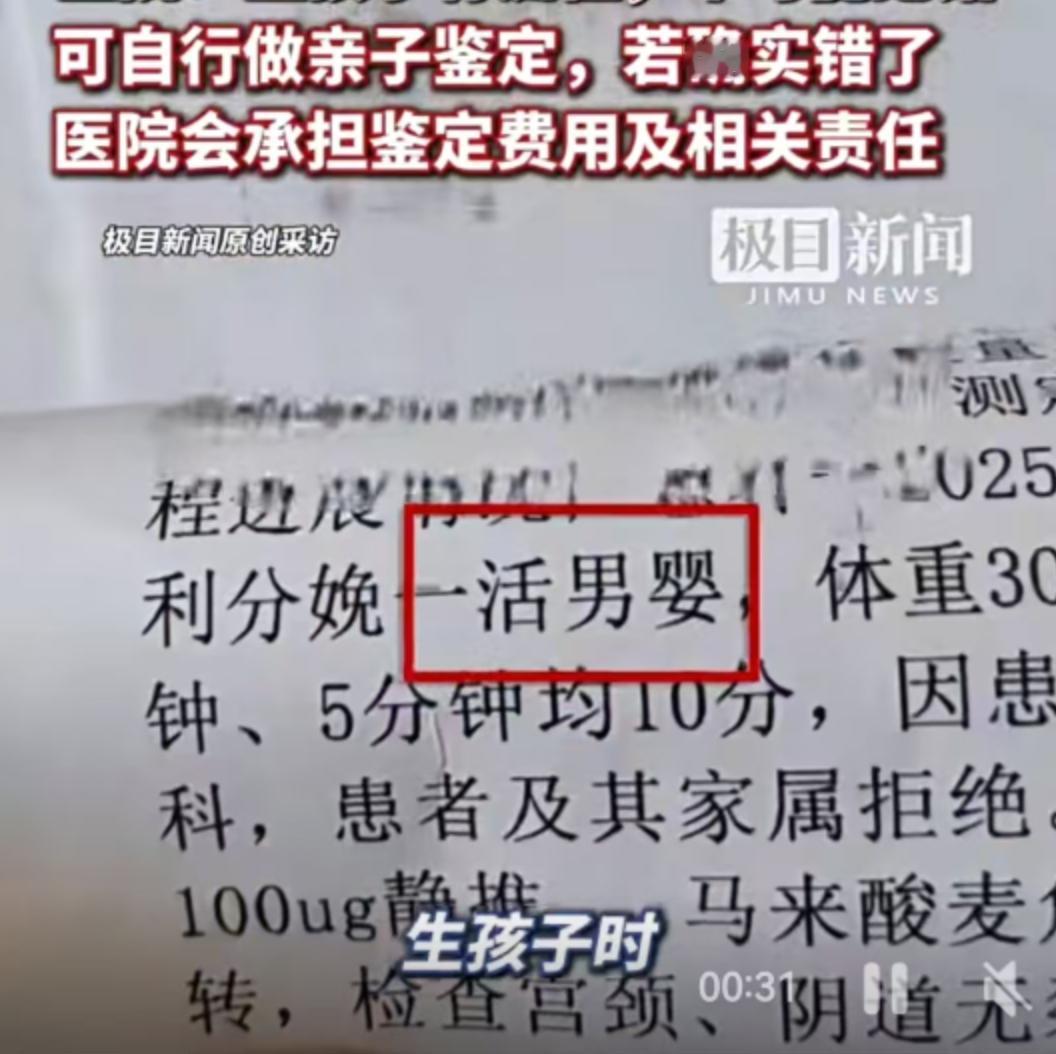

三个月,足以让一个新生命从皱巴巴的小家伙,长成一个会笑会闹的小人儿。也足以让一位母亲,与自己的孩子建立起血脉相连的深刻羁绊。然而,就在11月9日,海南的一位母亲,这份刚刚稳固的幸福感,被一张薄薄的纸片击得粉碎。她无意中翻看孩子的出院记录,上面白纸黑字地写着:分娩一活男婴。 她怀里抱着的,是粉雕玉琢的女儿。记录上躺着的,却是一个素未谋面的“儿子”。那一瞬间,天旋地转。三个月的日夜陪伴,无数次的亲吻拥抱,难道都建立在一个巨大的错误之上?怀疑的种子一旦种下,便会疯狂生长,吞噬掉所有的理智与安宁。这是任何一个母亲都无法承受的惊魂一刻。 消息传到网上,立刻点燃了舆论场。医院方面的回应迅速而直接:“不可能抱错,可自行做亲子鉴定。”这句话,像一盆冷水,没有浇灭母亲的焦虑,反而激起了更大的民愤。一位广东网友的评论说出了大多数人的心声:“写错了我非常能够理解,但是因为医院的疏忽导致的失误不道歉给解决办法,就一句:‘自行做检测,如果错了承担费用与后果’,是不是也有点过分了?!不应该是医院出钱检测给人家安安心吗?” 这句质问,切中了问题的要害。这已经不是简单的对错了,而是一场信任危机。医院,这个本应是生命起点最值得信赖的地方,用一种近乎推卸责任的态度,将验证真相的成本和压力,全部抛给了本就身心俱疲的母亲。这无疑是在伤口上撒盐。 当然,也有理性的声音在分析。一位海南的网友推测:“出生时第一时间就会告诉你是男是女,肯定告诉你的是女孩,不然你不可能养三个月!医院病患多,大部分的记录都是粘贴复制后改一下姓名、时间、性别、体重等一些基本信息,其它相同的就直接粘贴复制了!”这个解释,听起来非常“接地气”,也符合很多人对现代医院工作流程的想象。在巨大的工作量和高度依赖电子系统的背景下,一个复制粘贴的失误,似乎比一场精心策划的“抱错”大戏,可能性要大得多。 但问题在于,可能性大,不代表可以被轻易原谅。对于那位母亲而言,哪怕只有万分之一的抱错可能,也是百分之百的灾难。而医院轻飘飘的“不可能”,无法提供任何安慰。更有人提出了一个“神逻辑”的解决方案:“别怀疑,就按单子上找医院要男婴就行,至于怎么证明这个女婴没错,那是医院的事情,你只需要抱回单子上男婴就可以,而且要证明男婴是亲生的才交接。”这番话虽然带着几分戏谑,却尖锐地指出了医院回应中的逻辑漏洞——既然记录是铁证,那就请按记录来办。 这件事,像一面棱镜,折射出当下医患关系中一个微妙而敏感的切面。它暴露的,不仅仅可能是某个工作人员的笔误,更是大型机构在面对个体焦虑时,那种程序化、缺乏温度的应对模式。他们习惯于用“规定”和“流程”来构建防火墙,却忘了,对面的客户,是一个活生生的人,一个刚刚经历了人生中最重要时刻、内心最脆弱的母亲。 真正的解决方案,其实并不复杂。医院需要做的,不是急于撇清关系,而是主动承担起责任。第一时间道歉,安抚母亲情绪,然后由医院出面,承担费用,安排最权威的亲子鉴定。用最快的速度,最诚恳的态度,去消除这个由己方失误造成的疑云。这不仅仅是为了解决一个家庭的危机,更是为了修复自身在公众心中的信任形象。 毕竟,对于医院而言,这可能只是万千病例中的一个笔误;但对于一个家庭来说,这是关乎血脉传承、情感归属的头等大事。在真相大白之前,任何的“不可能”都显得苍白无力。唯有行动,才能让那位母亲,重新安心地抱紧怀里的宝贝。 以上内容仅供参考和借鉴