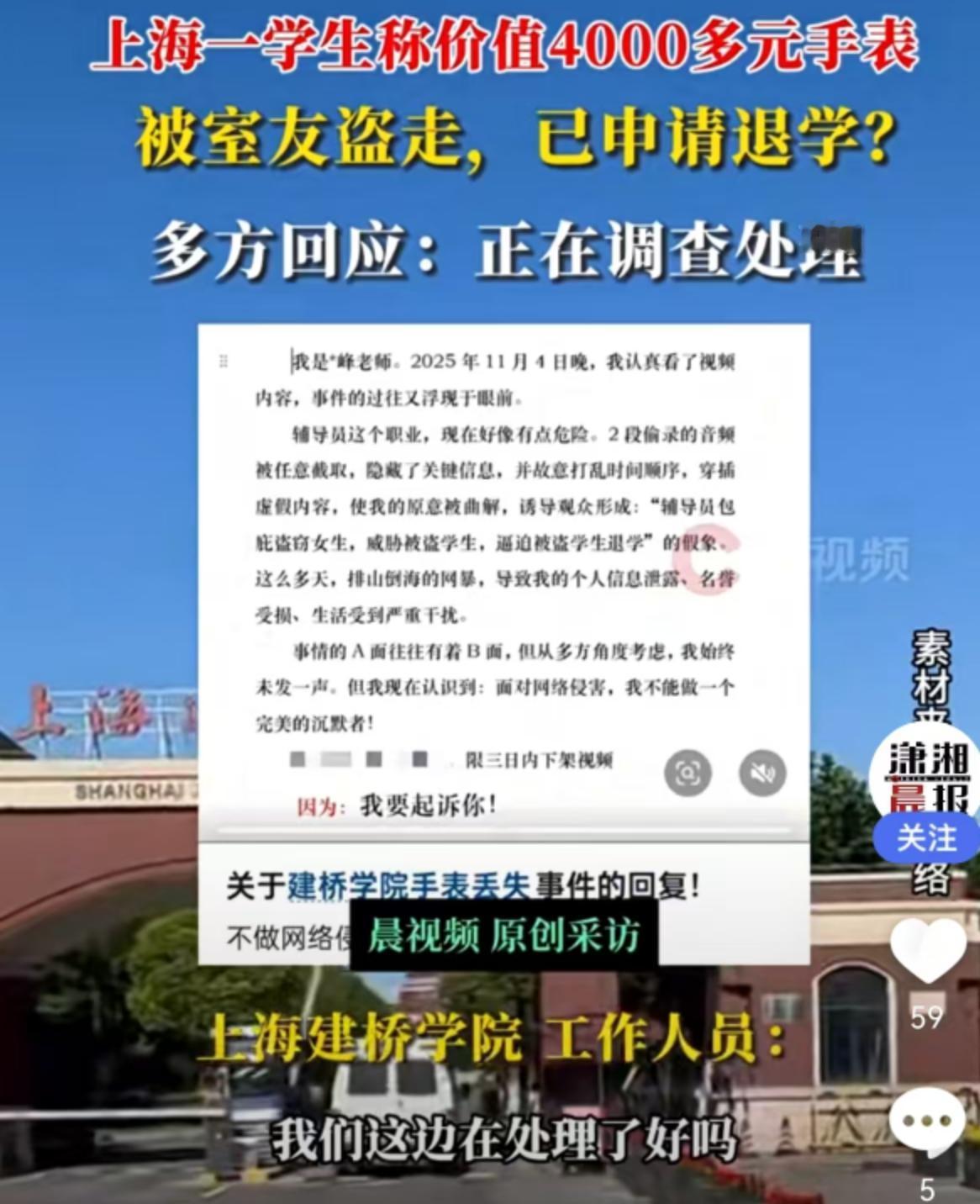

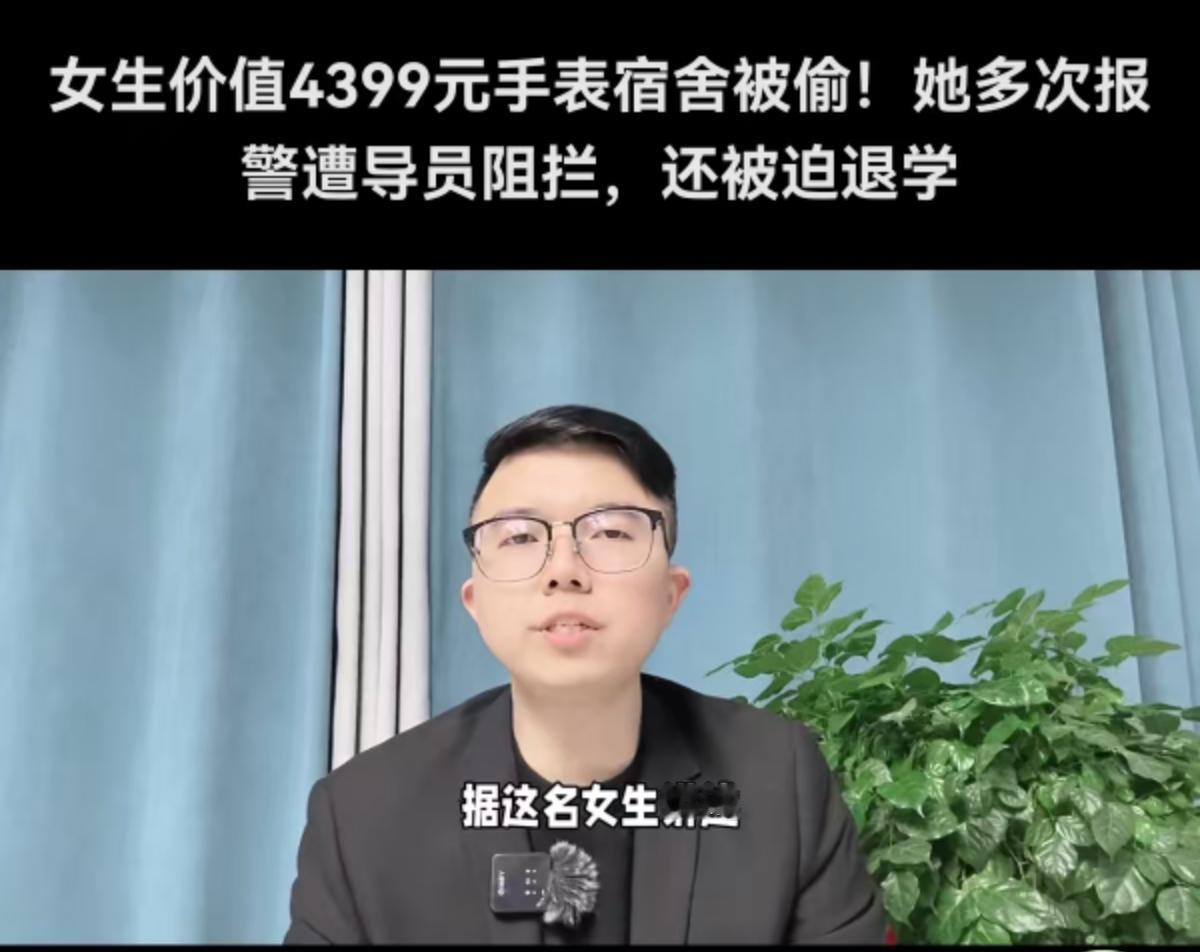

一块四千多元的手表,在上海建桥学院的一间宿舍里,掀起了远超其价值的舆论风暴。风暴的中心,是一名自称失主的学生,一名新转入的舍友,一位被推上风口浪尖的辅导员,以及一桩罗生门般的失窃案。 故事的开端,源于网络上一篇帖子。发帖人自称是上海建桥学院的学生,文字间满是委屈与愤怒。她描述,自己一块价值4399元的手表,在宿舍里不翼而飞。嫌疑的矛头,直指一位刚刚转入她们宿舍的新舍友。这个数字,4399元,对于一个学生而言,无疑是一笔不小的数目,它让这起普通的宿舍失窃案,瞬间变得沉重起来。 然而,事件的走向很快偏离了常规的“失窃-报警-调查”轨道。帖子中更令人震惊的细节浮出水面:失主声称,自己在多次报警的过程中,遭遇了辅导员的阻拦。更匪夷所思的是,这名辅导员非但没有帮助她寻找失物,反而反过来指责她发布的内容不实,甚至声称自己“太冤枉”,要起诉她。一时间,“受害者反被逼退学”的说法开始在网络上发酵,将整件事的戏剧性推向了高潮。 网络上的信息碎片,像拼图一样,拼出了一个令人错愕的叙事链条:价值4399元的手表被盗,失主维权,辅导员介入,矛盾激化,最终失主申请退学。每一个环节都充满了张力,每一个标签都足以点燃公众的情绪。是学生无理取闹,夸大其词?还是辅导员滥用职权,颠倒黑白?真相,在众说纷纭中变得模糊不清。 面对汹涌的舆情,涉事各方终于打破了沉默。上海建桥学院,这所位于上海市浦东新区的民办高校,通过官方渠道给出了回应。他们的措辞谨慎而简短,表示“手表丢失一事已经在处理中”。这个回答,既确认了事件的存在,又巧妙地将一切置于“正在处理”的框架内,没有偏袒任何一方,也没有透露更多细节。 与此同时,上海市公安局浦东分局也证实了事件的调查性质。警方表示,他们确实接到了相关报警,并且“正在调查中”。警方的介入,为这起原本属于校园内部管理范畴的事件,增添了法律的严肃性。它意味着,无论真相如何,都将有一个权威的第三方机构来进行裁定。 至此,我们得到的信息点是:上海建桥学院,一名学生,一块价值4399元的手表,一名新转入的舍友,一名被指“阻拦报警”并准备起诉学生的辅导员,一份已经提交的退学申请,以及学校和警方的双重确认——“正在处理与调查中”。 这些已知的信息,像一块块孤立的礁石,我们无法看清水面下的全貌。学生所说的“多次报警遭阻拦”,具体情境是怎样的?是辅导员出于维护学校声誉的“好心”劝阻,还是真的存在滥用职权的行为?辅导员口中的“不实内容”,又具体指代什么?是失主夸大了手表的价值,还是歪曲了沟通的过程?而那份“退学申请”,究竟是维权无果后的绝望之举,还是另有隐情? 所有这些关键问题,目前都没有确切的答案。网络上流传的,多是单方面的陈述和情绪化的表达。而校方和警方的回应,则保持了应有的克制与程序正义,他们没有在调查结果出来前,对任何一方进行定性。 这起事件,像一面棱镜,折射出当代大学校园里复杂的生态。它不再仅仅是“一块手表”的故事,而是关乎学生财产安全、师生关系边界、校园危机处理机制,乃至网络舆论如何影响现实司法的综合性议题。当一个学生的私人财产在宿舍这个“第二家庭”中受到侵犯,她应该向谁求助?求助的渠道是否畅通有效?当学生与管理者之间发生信任危机,又该如何弥合? 对于广大学生和家长而言,这起事件提供了一个沉痛但极具价值的提醒。首先,贵重物品的保管意识必须加强,宿舍并非绝对安全的保险箱。其次,当权益受损时,要学会保留证据,无论是与校方沟通还是报警,清晰的证据链都是维护自身权益的基石。再者,要了解并善用合法的维权途径,从辅导员、学院领导到学校保卫处,再到公安机关,形成一个完整的求助路径。 对于高校管理者而言,这也是一次深刻的警示。在处理学生纠纷时,程序正义与人文关怀缺一不可。如何建立一个透明、公正、高效的内部调解与应急机制,如何在保护学生隐私与回应公众关切之间找到平衡,考验着每一所高校的治理智慧。 夜色下的上海建桥学院,或许和往常一样宁静。但那间发生失窃案的宿舍,以及事件中每一个当事人的内心,想必都难以平静。那块价值4399元的手表究竟去了哪里?辅导员的“冤枉”从何而来?学生的退学是否已成定局?所有的问号,都悬在空中,等待着浦东分局的调查结果,以及校方最终的处理通报,来一一解开。在此之前,任何仓促的定论,都是对真相的不负责任。我们能做的,是保持关注,保持理性,等待法律与事实给出最终的答案。 以上内容仅供参考和借鉴