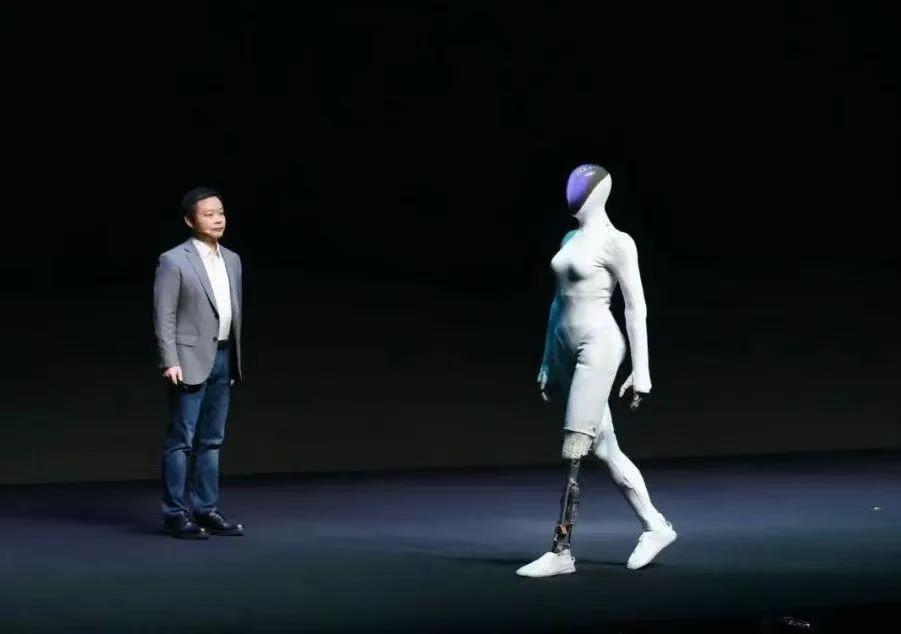

11月7日,科技日报的一篇报道让IRON人形机器人再次站上风口浪尖。就在几天前,这款机器人凭借一套堪比模特的"猫步"刷爆全网,甚至有人质疑是真人假扮。研发团队直接来了场硬核直播——当众拆开正在运行的机器人腿部,用裸露的机械结构击碎谣言。这场"解剖秀"让公众看得目瞪口呆,也抛出了一个更深层的疑问:为什么我们非要造这些让人心里发毛的"类人机器人"? 北京大学前沿计算研究中心助理教授王鹤给出了一个很实在的答案。这位银河通用创始人的逻辑很简单:你家的门把手高度、楼梯台阶尺寸、办公桌椅间距,全都是按人类的身体参数设计的。想让机器人替我们拧螺丝、搬箱子,总不能为了迁就它把全世界的建筑都拆了重建吧?人形机器人就像一把万能钥匙,能直接打开人类世界的大门。 不过要练就这身"人模人样"的本事,机器人得经历堪比人类进化的三重蜕变。首先是"小脑"和"肢体"的配合,人类走路时每秒都在调整重心,机器人要在复杂路面保持平衡,关节电机和平衡算法的响应速度必须达到毫秒级。其次是"手眼协调"的绝活,既要能拿起鸡蛋不捏碎,又要能拧开老干妈瓶盖,这背后是力控传感器和触觉反馈系统的精密配合。最关键的还是"大脑"升级,现在有了大模型加持,你跟机器人说"去厨房拿瓶水",它真能听懂指令、绕过障碍物、从一堆饮料里准确找出矿泉水——这种从"自动化"到"智能化"的跨越,才是类人机器人的真正革命。 那么这些越来越像人的机器人,到底会先出现在哪里?业内专家给出了清晰的路线图:第一步是工厂车间,汽车制造、3C电子这些重复性强的岗位,机器人24小时不眨眼地拧螺丝、做质检,正好缓解制造业的用工荒。第二步会走进商场、医院甚至危险地带,物流分拣、导购咨询、核电站巡检这些场景,机器人既能降低成本又能保障安全。最后才是家庭这个终极战场,要能做饭、打扫、照顾老人小孩,这对机器人的智能和安全性要求最高,可能还需要十年以上的突破。 有意思的是,当我们还在讨论"恐怖谷效应"时,研发者们已经想得更远。王鹤说得很直白:"当机器人真的能帮你从重复劳动中解放出来,最初的陌生感就会变成离不开的依赖感。"就像我们当年接受智能手机一样,或许再过五年,看到机器人端着咖啡走过办公室,我们只会觉得习以为常。毕竟技术进步的脚步,从来不会因为人类的恐惧而停下。 -------------------------------- 以上内容由AI生成,仅供参考和借鉴11月7日,科技日报的一篇报道让IRON人形机器人再次站上风口浪尖。就在几天前,这款机器人凭借一套堪比模特的"猫步"刷爆全网,甚至有人质疑是真人假扮。研发团队直接来了场硬核直播——当众拆开正在运行的机器人腿部,用裸露的机械结构击碎谣言。这场"解剖秀"让公众看得目瞪口呆,也抛出了一个更深层的疑问:为什么我们非要造这些让人心里发毛的"类人机器人"? 北京大学前沿计算研究中心助理教授王鹤给出了一个很实在的答案。这位银河通用创始人的逻辑很简单:你家的门把手高度、楼梯台阶尺寸、办公桌椅间距,全都是按人类的身体参数设计的。想让机器人替我们拧螺丝、搬箱子,总不能为了迁就它把全世界的建筑都拆了重建吧?人形机器人就像一把万能钥匙,能直接打开人类世界的大门。 不过要练就这身"人模人样"的本事,机器人得经历堪比人类进化的三重蜕变。首先是"小脑"和"肢体"的配合,人类走路时每秒都在调整重心,机器人要在复杂路面保持平衡,关节电机和平衡算法的响应速度必须达到毫秒级。其次是"手眼协调"的绝活,既要能拿起鸡蛋不捏碎,又要能拧开老干妈瓶盖,这背后是力控传感器和触觉反馈系统的精密配合。最关键的还是"大脑"升级,现在有了大模型加持,你跟机器人说"去厨房拿瓶水",它真能听懂指令、绕过障碍物、从一堆饮料里准确找出矿泉水——这种从"自动化"到"智能化"的跨越,才是类人机器人的真正革命。 那么这些越来越像人的机器人,到底会先出现在哪里?业内专家给出了清晰的路线图:第一步是工厂车间,汽车制造、3C电子这些重复性强的岗位,机器人24小时不眨眼地拧螺丝、做质检,正好缓解制造业的用工荒。第二步会走进商场、医院甚至危险地带,物流分拣、导购咨询、核电站巡检这些场景,机器人既能降低成本又能保障安全。最后才是家庭这个终极战场,要能做饭、打扫、照顾老人小孩,这对机器人的智能和安全性要求最高,可能还需要十年以上的突破。 有意思的是,当我们还在讨论"恐怖谷效应"时,研发者们已经想得更远。王鹤说得很直白:"当机器人真的能帮你从重复劳动中解放出来,最初的陌生感就会变成离不开的依赖感。"就像我们当年接受智能手机一样,或许再过五年,看到机器人端着咖啡走过办公室,我们只会觉得习以为常。毕竟技术进步的脚步,从来不会因为人类的恐惧而停下。 以上内容仅供参考和借鉴