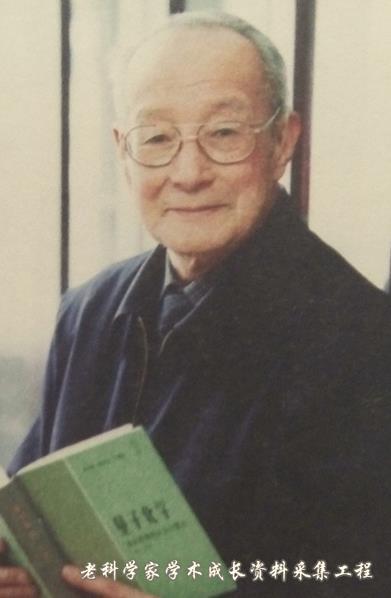

不查不知道,一查吓一跳!原来我国之所以在稀土方面占据如此巨大的优势,很大程度上是因为一个名叫徐光宪的大科学家,创造性地研发出了一种全新的“串级萃取法”,这才使得我们在稀土产业独占鳌头。[给你小心心] 谁能想到,今天中国能在稀土领域占据如此关键的位置?这背后离不开一位52岁才转向这一领域的科学家徐光宪。 他的创新,改写了中国稀土只能出口原料、再高价买回成品的局面。 稀土被称为“工业维生素”,从隐形战机、超导材料到核工业,都离不开它,上世纪70年代,中国储量虽大,提炼技术却远远落后,只能受制于人。 转变始于1972年,北大化学系接到一项军工任务:分离高纯度的镨和钕,这两种元素化学特性极为接近,被徐光宪比作“像到分不清的双胞胎”。 当时他已年过半百,却毫不犹豫放下原有研究方向,投身这个全新领域。 当时国际主流方法是离子交换法,但效率低、成本高,徐光宪凭借对萃取法的了解,决定走一条不一样的路。 实验过程极为艰辛,团队需要不停手摇漏斗,模拟上百次分离,他每周工作超过80小时,白天做“体力劳动”,晚上继续理论推演。 更大的难题在于中国稀土成分复杂,不同矿区的原料无法套用同一工艺。 徐光宪和团队不断调整,最终开发出季铵盐—DTPA“推拉”体系,将镨钕分离系数从国际通常的1.5提升到4,创造了新纪录。 技术突破后,他没有止步于论文,他进一步提出“一步放大”技术,让萃取工艺跳过中试环节,直接用于工业生产,还引入计算机模拟,减少人工操作。 从1978年起,他举办全国串级萃取讲习班,无偿推广这项技术,助力全国稀土产业升级。 到上世纪90年代,中国实现了高纯度稀土的大规模出口,国际稀土价格应声下跌,国外厂商陆续停产。 这一现象被国际稀土界称为“中国冲击”,标志着中国真正从稀土资源大国,转变为生产和出口大国。 徐光宪的目光并未停留在技术突破上,他晚年持续关注稀土资源的合理利用与环境保护,两次向国家建言,推动行业专利保护与绿色发展。 徐光宪院士的故事引发了网友们的共鸣。 “徐光宪院士放弃美国优渥条件毅然回国,52岁转型攻坚稀土分离技术,真正体现了‘国家需要就是我的方向’。” “他和夫人高小霞院士在美国放弃博士学位,以‘探亲’为名辗转回国,船上连热饭都吃不上,却带着一箱箱珍贵文献。” “如果当时申请专利,个人早富了,但他选择让全国工厂快速崛起,这才换来中国稀土的全球话语权” “正是这种无私,才让美日垄断企业迅速溃败。短期利润换长期战略优势,值得!” “这好比在沙漠里手搓芯片,最终却逼出了自动化生产线,简直是科技逆袭的模板!” “晚年疾呼保护资源,如今看来句句戳心!” “当年稀土贱卖如猪肉价,美日囤积够用几十年。幸亏他的呼吁促成国家管控,不然今天被卡脖子的就是我们”。 “夫妻俩不仅同是院士,更并肩研究稀土,还利用稀土废料研发出增产15%的稀土微肥。” “最好的爱情是志同道合,一起为国家需要发光。” “他让中国从‘稀土按吨卖’变成‘按克卖’,更教会我们如何用科技守住国家底气。” 在如今科技竞争加剧的背景下,你认为我们该如何培养更多像他这样既能攻克“卡脖子”难题、又具备战略眼光的科学家?欢迎在评论区分享你的看法! 信息来源:中国科学家博物馆