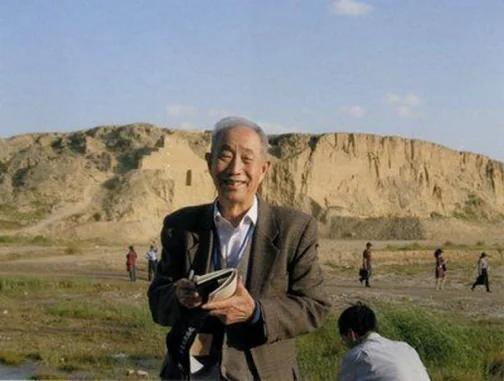

他是全体国人都应该感谢的地质学家,他一生跨越多个领域,只要是国家需要的,他都毫不犹豫的投入研究,他就是中科院院士,“中国黄土之父”刘东生![给你小心心] 44岁的刘东生面对李四光院士的连续提问,他手中那份关于黄土高原的研究报告,即将代表中国登上国际地质学舞台。 当时国际科学界对黄土成因争论已达170余年,既有风成理论的支持者,也有水成学说的拥护者,而在中国,尚未形成自己的黄土研究体系。 刘东生的信心源于七年实地考察,1954年,他首次踏上黄土高原,夜晚观察山坡上层叠的窑洞时发现,当地居民选择挖窑洞的位置颇具规律。 那些支撑窑洞顶部的坚硬土层,实为长期被忽视的古土壤层,这一发现促使他展开系统研究。 野外工作充满挑战,为观察地层结构,研究人员常需攀爬二十米高的峭壁,饮食简单,住宿多在窑洞解决。 有次刘东生骑马渡河,连人带马被急流冲倒,相机被瀑布卷走,他本人侥幸抓住岩石脱险,类似险情在考察中时有发生,但从未动摇研究决心。 在陕西洛川黑木沟,团队发现了全球最完整的黄土剖面,层层黄土与古土壤交替,犹如记录地球数百万年变迁的史书。 刘东生后来阐释,黄土地如同巨型地质文献库,保存着环境变化的丰富信息,基于详实的一手资料,他提出完善的“新风成说”,终结了持续百年的成因之争。 该理论将黄土形成解释为完整的物源-搬运-沉积过程,这项成果使中国黄土与深海沉积、极地冰芯并列,成为全球环境变化研究的三大支柱。 虽获“黄土之父”誉称,刘东生始终自谦为“黄土之子”,他的科研热情终生未减:74岁赴南极考察,79岁前往北极,87岁仍深入罗布泊无人区。 近六十年的研究生涯中,野外考察的新发现始终是他最大的科研动力。 他还开拓了青藏高原隆升与东亚环境演化关系的新领域,他培养的五位院士及众多科研骨干,持续推动着中国地球科学的发展。 2008年刘东生逝世后,国际学界给予高度评价,为纪念其贡献,中国科学院国家天文台将一颗小行星命名为“刘东生星”。 回顾这位科学家的生涯,他不仅破解了黄土形成之谜,更践行了“将论文写在大地上”的科研理念。 在科研条件有限的年代,他用双脚丈量真理,以实证研究为中国赢得国际学术尊重。 看了刘东生院士的故事,不少网友结合自身经历,从不同角度分享了对这位科学家的敬意与思考。 “我这个经常跑野外搞测绘的真是深有体会,现在设备先进了,GPS、无人机全都有,但那种用脚步丈量大地的笨功夫、苦功夫,恰恰是最宝贵的,致敬!” “一篇论文修改七遍,首页致谢李四光先生,这种对学术的敬畏和对前辈的尊重,在当下尤其值得学习,老一辈科学家的人格魅力,就体现在这些细节里。” “平息持续百年的学术争论,靠的不是嗓门大,而是刘东生先生这样在黄土高原上一走就是上千公里的扎实积累。” “74岁上南极,79岁登北极,87岁进罗布泊,刘老用一生诠释了什么是‘永不止步’,他的探索精神,提醒我们重大成果往往需要时间的沉淀。” “以前只知道黄土高坡,看了文章才明白,原来我们脚下的黄土竟记录着地球250万年的气候日记,还能和深海沉积、极地冰芯并列,太了不起了!” “没想到刘院士还研究过克山病,并找出缺硒的病因,说明顶尖的科研最终是服务于人民生命的,科学家把论文写在祖国大地上,更写进了百姓的生活里。” “刘东生院士培养了好几位院士,真正的大师不仅自己成就卓越,更能慧眼识才,为国家培养出一流的科研梯队,这种胸襟和格局,令人敬佩。” “应该多给孩子讲讲这样的科学家故事,比很多动画片都精彩,希望孩子们能知道,真正的英雄是那些为国家富强、人类进步默默奉献的探索者。” 在您的工作或生活中,有哪些经历让您深刻体会到“实践出真知”的道理?欢迎在评论区分享您的看法和故事! 信息来源:中国科协之声