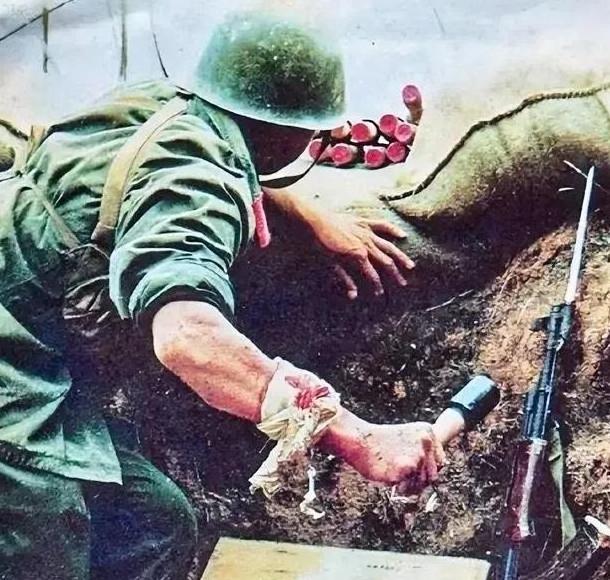

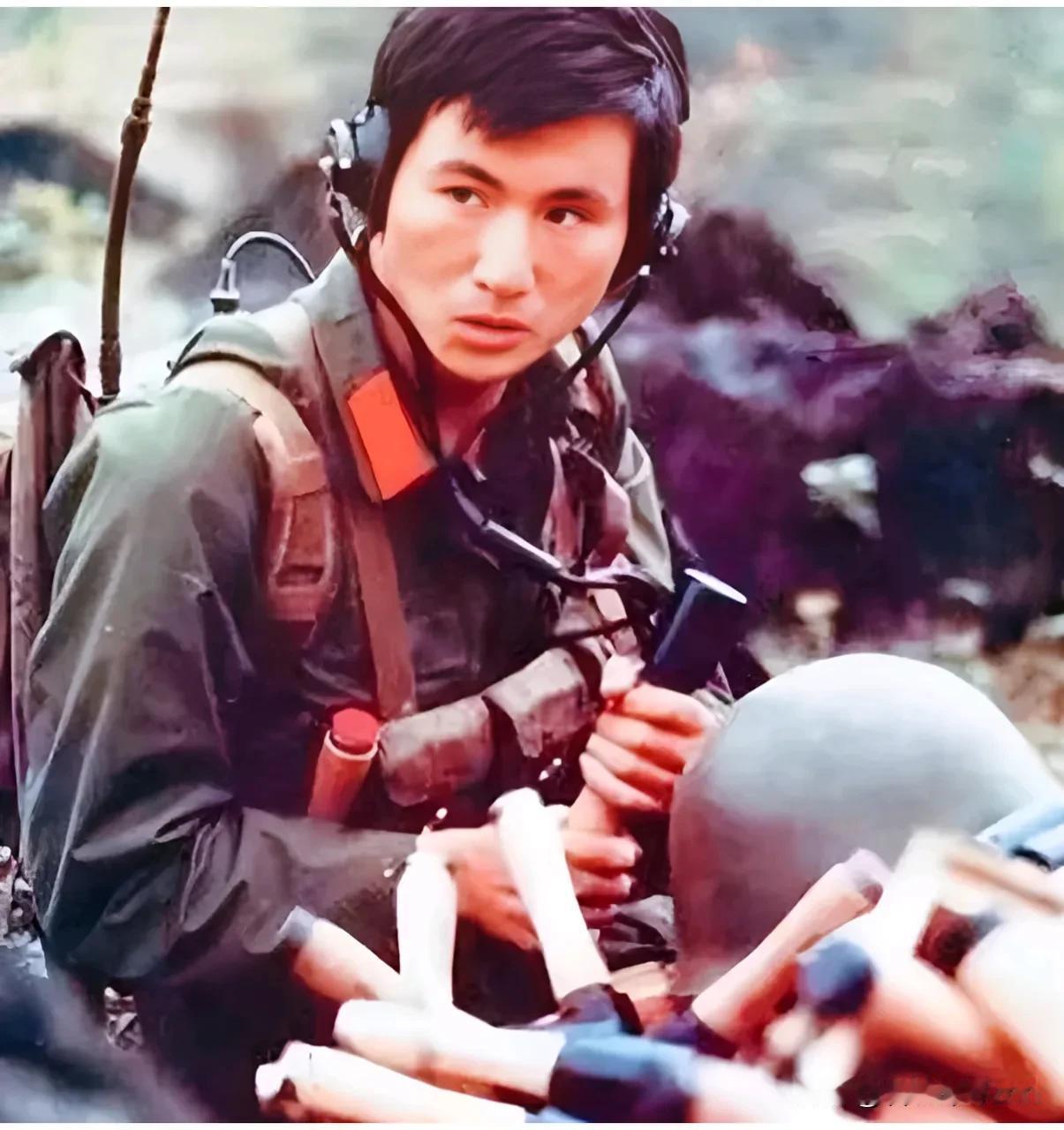

22岁战士误闯山洞,对面全是女兵。手榴弹刚抬手,黑影猛地扑来! 要说1984年的老山,那真不是一般的“热闹”。 不是人多,而是炮多。天上炮弹呼啸、地上硝烟翻滚,连空气里都是焦糊味。那一片山头,几乎每天都在爆,树皮都被炸得焦黑,土都被掀得翻白。 22岁的陈洪远,就在这样的地方打仗。 他是尖刀班里的小伙子,走在最前头——说白了,就是别人都还没看清前方是什么,他已经冲上去了。军装早被汗和泥糊成一片,背上那支冲锋枪是他唯一的“家伙事儿”。 那天凌晨,天还没亮,炮弹先来了。 “轰——”的一声,地动山摇。陈洪远还没反应过来,就被一股气浪卷得整个人飞出去,头一阵晕。再睁眼的时候,四周死一般的静,耳朵里全是嗡嗡声,像有千只蜜蜂在钻。 他一看——身边空空的。 战友们都不见了。地上散落的钢盔、炸碎的枪托、还有被火烧焦的背包,说明刚才那波炮有多猛。那一刻,他心里咯噔一下:糟了,自己被冲散了! 更要命的是——他发现自己已经身处越军控制区。 这地方,他可不熟。 可陈洪远这人倔得很,打小就认死理。他擦了把脸上的血,深吸一口气,心想:我陈洪远是个兵,哪怕就剩我一个,也不能往后退。 他弯着腰往前摸索,脚下泥滑得像涂了油。走了不知多久,他突然注意到前面有个奇怪的地方——山坡上一个被藤蔓盖住的洞口,外头还扔着几个越军干粮袋,散落的电台零件闪着金属光。 “嗯?敌人老巢?”他心里瞬间提起一根弦。 他蹲下,屏住呼吸,耳朵贴在洞口。里面有声音—— 那是女人的! 而且是越南话,夹杂着电台“滴滴答答”的声响。 他小心拨开藤蔓往里看,顿时心头一紧。 十几个穿军装的越南女兵正围着通讯设备忙活,有的在敲键盘,有的在看地图,嘴里还叽里咕噜说着数字和密码。那架势一看就明白——这是越军的通讯指挥点! 要是把这里端了,后方战友就能少流血。 这个念头一冒出来,他整个人的神经都绷紧了。 他摸了摸口袋,手指碰到一个小东西——那是几天前在训练场随手捡的弹壳,本来当个纪念。此刻这冰凉的触感,反倒让他心静下来。 他慢慢掏出腰间的手榴弹,刚要拉弦—— 黑影一闪! “嗷——!” 一条越军军犬像疯了一样扑了出来,獠牙泛着白光,舌头几乎要拍到他脸上。 陈洪远猛地往旁边一滚,军犬扑了个空,爪子擦着他脸划出血痕。他忍着剧痛,抬手一枪——“砰砰!”两下,军犬直接倒地。 可这下洞里的越军全炸锅了。 “哒哒哒——”子弹雨一样泻出来,打得洞口乱飞。 他趁着对方慌乱,咬牙一扔手榴弹! “轰——!” 整座山都震了一下,火光冲天。 电台炸得七零八落,密码本、地图瞬间被火舌卷走。 几名女兵还没跑出来就被炸倒在洞口。 烟呛得他直咳嗽,眼睛都睁不开,但他知道自己不能退。 他得留下来拖住越军的脚步,给后面的部队赢时间。 可这时候,远处又传来了越军的叫喊,脚步声越来越近。 他知道,自己被包围了。 陈洪远咬紧牙,捏紧枪,趁着烟雾往另一侧冲。 刚冲出洞口,“啪!”——一颗子弹打在他腿上。 疼得他差点跪下,但他硬是用一只手撑地,一点点往林子里爬。 泥混着血,顺着腿往下流。他左手还攥着那枚弹壳,冰冷得像能透心。 他几乎是靠意志在往前挪。 就在快撑不住的时候,远处传来了熟悉的冲锋号声。 那是我方部队! 那一刻,他眼前一片模糊,心里只剩下一个念头:活着撑到那帮兄弟来。 他拼尽最后一点力气,把弹壳举起来,朝号声的方向挥了挥,然后一头倒下。 …… 当他再睁开眼,已经在后方医院。 医生告诉他——左眉骨里的弹片取出来了,但左眼没保住。 他愣了几秒,第一句话竟是:“我兜里的那枚弹壳,还在不?” 护士愣了愣,从他军装口袋里掏出那枚早已磨得发亮的弹壳。 他摸着那冰凉的金属,嘴角微微一笑。 后来他被授予“孤胆英雄”,记一等功。 可陈洪远自己说:“那些荣誉都比不上它。” 他指的,就是那枚陪他走过鬼门关的小弹壳。 退伍后回到老家,他依然每天清晨坐在院子里,从铁盒里拿出那枚弹壳,在手心里慢慢摩挲。那是他和过去唯一的连接。 邻居家的孩子最爱听他讲老山的故事。 他说:“那时候炮打得天都红了,我们一个班十来个人,能活着回来就算赚。” 孩子们瞪大眼睛看着他手里的弹壳,陈洪远笑着递过去,“摸摸看,热的——不是因为天热,是因为它见过火。” 如今他六十多岁了,背有点驼,头发也白了。 但只要握住那枚弹壳,他的眼神立马变亮。 那种亮,是年轻时拼命往前冲的劲儿,是他对战友、对祖国的那份倔强。 那枚弹壳,就像时间留下的一道印。 它不只是铁,更是一段永远滚烫的记忆。