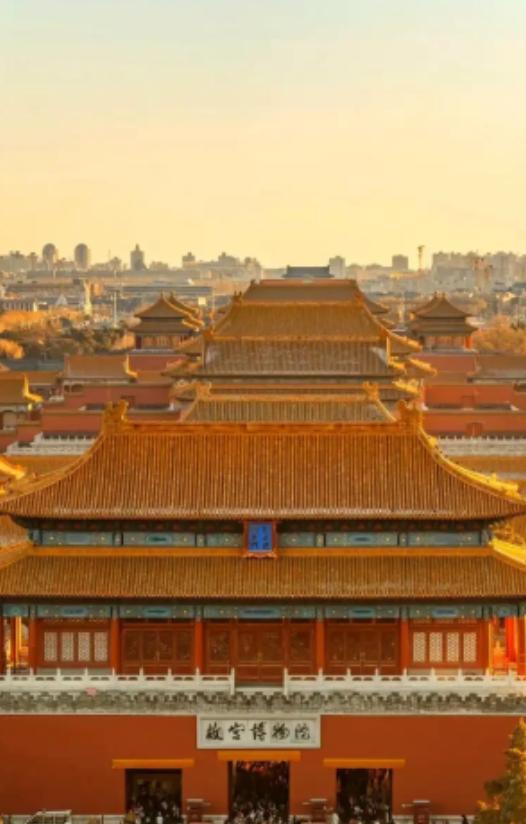

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出。 故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 先说这二十多亿的收入里,能真正攥在手里用的其实没那么多。 门票收入实行 “收支两条线”,不是全留着自己花,得先按规定上缴一部分,返还回来的钱才能专项用在保护上。 文创收入看着热闹,可背后的设计、生产、仓储、销售全是成本 —— 就拿那些火出圈的故宫口红来说,光研发色号、匹配古代釉彩工艺就花了大半年,还得找合规的工厂代工,扣除这些开支后,净收入比表面数字少不少。 这么算下来,真正能灵活调配的 “活钱”,其实打了不少折扣。 而花钱的地方,全是 “烧钱不眨眼” 的硬骨头,首当其冲的就是古建筑修缮。 故宫里 70 多座宫殿、9000 多间房屋,大多是几百年的木质结构,风吹雨晒、虫蛀霉变都是家常便饭,修起来既讲规矩又费银子。 就说前些年的养心殿大修,看着只是翻修一栋房子,实则光是拆解下来的腐朽木构件,就得找云南、东北的老杉树按古法替换,光木料成本就花了几千万; 屋顶的琉璃瓦得请非遗工匠一片一片补烧,单块瓦片的手工费就比普通瓦片贵十倍,整个工程算下来花了 2.2 亿,耗时整整 6 年。 这还只是一座殿,要是轮到大殿群的整体维护,花钱跟淌水似的。 更费钱的是那 186 万多件馆藏文物的 “续命”。这些宝贝里,有两千多年前的青铜器,有几百年前的绢本古画,随便一件都是 “易碎品”。 比如修复《千里江山图》,得用特制的桑皮纸一点点修补残破处,颜料得按古方调配,光前期实验就耗了大半年,整个修复周期长达 8 年,耗材和人工成本难以计数。 日常养护更不能含糊,书画得存放在恒温恒湿的库房里,温度误差不能超过 2℃,湿度得控制在 50% 左右,一套库房的空气调节系统,一年电费和维护费就得上百万。 还有那些出土的瓷器碎片,拼补复原时得用显微镜一点点对齐,一件文物的修复费往往能抵得上普通人家几年的收入。 除了 “修旧”,“传新” 的投入也不小。现在搞的 “数字故宫” 不是拍几张照片那么简单,得用三维激光扫描仪给文物建模,一件青铜器扫下来就得十几个小时,设备一套就几百万; 线上展览的制作、APP 的开发维护,都得请专业团队,光那个能 “云游故宫” 的数字小程序,前期开发就花了近千万。 更别说日常运营的开销:72 万平方米的园区,每天的清洁、绿化、安防得靠上千名员工维持; 展厅里的灯光得用防紫外线的特殊灯具,既保护文物又得让游客看清楚,一套照明系统的更换成本就是几十万; 还有遍布园区的监控、消防设备,都是 24 小时运转,维护费一年就得好几千万。 这么算下来就清楚了:古建筑修缮一年得十几亿,文物修复和库房维护又是十几亿,再加上数字化建设、日常运营、人员开支,杂七杂八加起来近七十亿的成本,单靠故宫自己的收入根本兜不住。政府给的四十多亿补贴,其实全是 “救命钱”,一分都没浪费在虚头上。 说到底,故宫从来不是 “赚钱的生意场”,而是个烧钱的 “文化保险箱”。那些看似 “入不敷出” 的账,本质上是用今天的钱,换几百年文明遗产的延续。 要是为了省钱省掉修缮、缩减保护,万一哪座宫殿塌了、哪件文物毁了,再多的门票和文创收入也换不回来。 这么看,这四十多亿的补贴花得太值了,毕竟守护好这些老宝贝,才是守住了咱们的文化根脉。你们说,这钱花得冤枉吗?