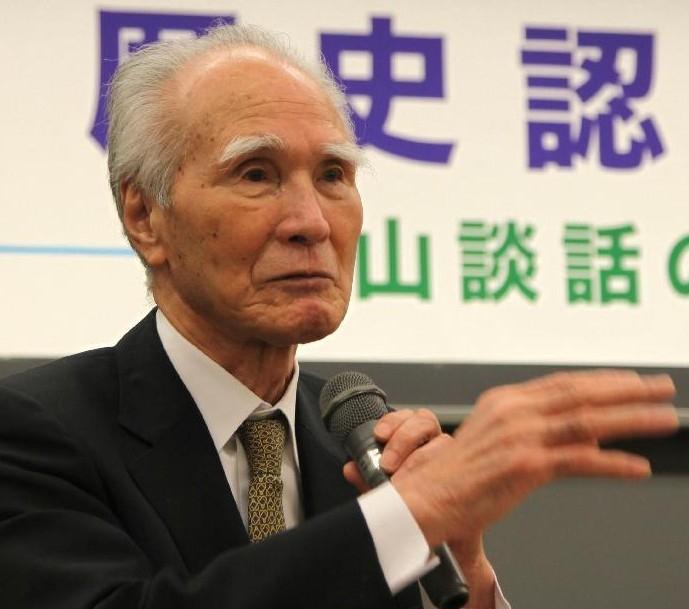

《101岁日本前首相村山富市逝世》 2025年10月17日,日本前首相村山富市在大分市医院逝世,享年101岁。这位出身渔民家庭的“庶民首相”,以对历史的深刻认知和对和平的执着追求,在中日关系史上留下浓墨重彩的一笔。本文将梳理其生平,剖析其推动中日友好的实践与价值,探寻其对当代中日关系的启示。 一、村山富市的生平轨迹与政治底色 1924年3月,村山富市生于日本九州大分县渔民家庭,家中11个兄弟姐妹,家境窘迫,让他自幼体会到底层生活的艰辛。14岁小学毕业后,他赴东京打工,白天在印刷厂劳作,夜晚就读夜间中学,最终考入明治大学夜间部攻读政治经济学。1944年,20岁的村山应征入伍,军队的专制与战争的残酷让他对军国主义产生质疑,为日后和平主义立场埋下伏笔。日本战败后,他重返校园完成学业,1946年返乡加入“渔村青年同盟”,正式开启政治生涯。 村山的政治之路坎坷却信念坚定。1951年首次竞选市议员失利,1955年凭借自身努力与妻子声望当选大分市议员,1963年以最高票当选县议员。期间,他积极投身反公害运动与福利建设,为民众发声。1972年,48岁的村山首次当选众议院议员,此后七度连任,在国会社会劳动委员会深耕近十年,树立了廉洁正直的形象。1993年日本“1955年体制”瓦解,他于次年当选社会党委员长,并在联合政府中出任首相,成为继片山哲后第二位社会党首相,标志日本两大政治实体和解。1996年社会党改组为社会民主党后,他任首任党首。2000年退出政坛后,仍以日中友好协会名誉顾问等身份活跃于民间外交舞台。 平民出身塑造了村山“庶民政治”的执政理念,战争记忆奠定了其和平主义底色。这种独特的人生轨迹,使他在历史认知与外交政策上形成鲜明立场,为推动中日关系发展提供了思想基础。 二、执政期间的中日友好实践:历史认知与务实举措 1994至1996年首相任期内,村山以历史问题为突破口,通过制度性表态与实际行动推动中日关系,核心贡献集中于“一谈话一访问”及配套举措。 1995年8月15日,世界反法西斯战争胜利50周年之际,村山以内阁决议发表“村山谈话”。这是日本首相首次在“8·15”纪念日向战争受害国致歉,谈话明确指出日本过去的错误国策,对亚洲各国人民造成的损害与痛苦,并表示深刻反省和由衷歉意,承诺以反省为基础,促进国际协调。这一谈话首次以政府正式立场承认侵略历史、表达反省,成为日本处理历史问题的标志性文献,为后续“小泉谈话”“安倍谈话”提供了核心表述,形成了历史认知延续性基础。 历史表态之外,村山以实际行动推动中日历史和解。1995年5月,他对中国进行正式访问,成为首位到访卢沟桥和中国人民抗日战争纪念馆的日本在任首相。在纪念馆,他题词“正视历史,祈日中友好、永久和平”,展现了和解诚意。针对二战“慰安妇”问题,他公开主张日本承担赔偿责任,并于1995年发起成立“支持女性的亚洲和平国民基金”,为受害女性提供补偿与慰藉,虽基金2007年解散,但其解决历史遗留问题的路径具有重要意义。 经贸与民间交流领域,村山政府延续中日务实合作传统。任内正值日本“平成不景气”复苏期,他通过扩大公共投资、优化产业结构推动经济回升,为中日经贸合作提供稳定基础。政府积极推动文化交流项目,支持民间团体互访,任期内中日双边贸易额1995年突破500亿美元,民间友好城市数量增加,夯实了民意基础。 三、卸任后的坚守与传承:终身践行友好使命 2000年退出政坛后,村山以民间外交为阵地,成为两国和平友好的守护者与传播者。 在历史认知上,村山始终维护“村山谈话”核心立场,抵制右翼历史修正主义。2020年“村山谈话”发表25周年,96岁的他通过媒体强调谈话中的反省与和平理念未过时,呼吁政府恪守历史承诺。面对日本国内否认侵略历史、修改和平宪法等倾向,他多次公开指出“忘记历史的国家没有未来”,警示警惕国家主义回潮。 民间交流方面,他以日中友好协会名誉顾问身份频繁访华,获多所中国高校荣誉称号,推动日本大分县与中国湖南省等建立友好合作,在教育、文化、农业领域开展务实合作。 中日关系遇困时,他及时发声,呼吁“以史为鉴、冷静对话”,强调“中日和则两利,斗则俱伤”,主张对话协商,缓解关系紧张。 四、历史价值与当代启示:村山遗产的现实意义 村山的实践留下宝贵遗产。“村山谈话”确立的“反省侵略、坚持和平”原则,是中日关系健康发展的前提;“官民并举”的友好路径证明,中日友好需顶层设计与民间基础双管齐下;其终身践行和平的人格魅力,为两国树立榜样,证明个体行动能推动国家关系发展。 村山富市虽逝,和平遗产永存。当下中日关系面临挑战,重温其理念与实践,对坚守和平共识、深化合作、夯实民间基础意义重大。唯有以史为鉴、相向而行,方能构筑日中永久和平根基。