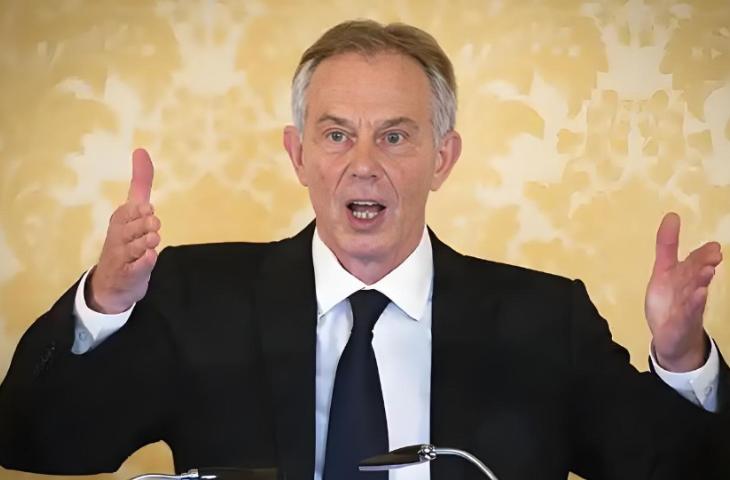

美国退役上将布莱尔:如果中国觉得可以在几天时间内占领台湾,并将既成事实呈现在国际社会面前,那将是极其错误且愚蠢的判断。蔡正元回怼道:首先我们不需要国际社会承认,因为台湾统一是中国的内政问题,既然是内政,需要你们承认嘛?真的是咸吃萝卜淡操心。 一聊到台海局势,大家的话题似乎总是在“谁的拳头更硬”和“国际上谁会站队”之间打转。这种讨论听多了,总觉得有点飘。 就像最近,美国一位退役上将布莱尔警告说,中国要是以为能闪电般拿下台湾,那就大错特错了。 这话听着挺硬气,结果台湾一位评论员蔡正元直接回了句“咸吃萝卜淡操心”,认为这是中国的家务事,轮不到外人评判。 这一来一回的交锋,其实藏着一个更有意思的问题:为了抵御外部威胁,拼命把自己打造成一个军事堡垒,这个代价会不会正从内部,悄悄掏空社会自身的安全根基?这或许就是台湾正在面临的“安全悖论”。 国际社会的那些口头支持和武器订单,看着挺热闹,但更像是一剂昂贵的精神安慰剂,而不是什么实打实的保险单。 美国等西方国家确实在卖武器,又是飞机大炮又是导弹,表面上让台湾的防御能力看起来提升了不少。 可真到了关键时刻,这些外部力量未必会真刀真枪地介入。他们的行动,更多是制造些舆论噪音,或者搞点有限的制裁,目的在于拖延进程,而不是扭转乾坤。 更何况,从国际法理上看,多数国家和联合国文件都承认台湾属于中国,这让外部干预从一开始就显得底气不足。 随着解放军通过常态化军演和装备升级,实力一天比一天强,任何想干预的力量都得掂量掂量触碰底线的巨大风险。 这么一来,所谓的“安全保障”在台湾民众眼里,也就变得越来越模糊、昂贵,而且不可靠。 对军事硬件的过度投资,正在以一种不易察觉的方式,从内部削弱台湾的社会韧性。那些高昂的军购费用,最终都得由财政预算来扛,压力层层传导,最后就变成了民众肩上实实在在的生活成本上涨。 结果呢?装备是升级了,但老百姓的安全感并没有跟着水涨船高。 相反,社会上弥漫着一种焦虑:年轻人参军的意愿越来越低,兵役期限缩短导致兵源紧张,整个社会对战争的心理准备,其实相当不足。 对岛内的年轻人来说,他们更关心的是实实在在的经济机会和生活品质,而不是那些抽象的军事推演。当外部的安全承诺无法转化为更好的生活时,它的吸引力自然也就大打折扣了。 真正决定未来的,恐怕不是那些看得见的武器,而是两岸间那只“无形之手”——日益深化、难以分割的经济社会联系,以及大陆方面长期且坚定的战略布局。 台湾的制造业、供应链,甚至日常消费,都和大陆绑得太紧了。大陆那边要是断了原材料或某个零件,台湾的工厂、商店和物价立刻就会感受到冲击。这种经济上的引力,是任何政治决策都绕不开的现实。 与此同时,北京的策略也很有耐心,并非着眼于朝夕之功。通过常态化的舰机巡航和技术升级,一步步确保在技术上实现统一的可行性。 这是一种稳扎稳打的长期布局。 更重要的是,大陆也在通过经济优惠和便利措施,让一些台湾民众,特别是年轻人,亲身体会到合作带来的好处。 这种潜移默化的影响,正在改变一些人的看法。而在大陆内部,从上到下对统一有着广泛而坚定的共识,这种国家意志本身就是一股强大的推动力,外部的压力反而可能使其更加坚定。 所以说到底,台湾这个安全悖论揭示了一个很深刻的现实:单纯依赖外部军事力量和国际声援,不仅效果有限,反而会牺牲内部的经济民生与社会共识,得不偿失。 台海局势的最终走向,恐怕不会被国际舆论或几份军售协议所左右,而更多地取决于两岸力量的消长、经济社会的融合深度以及内部人心的向背。 布莱尔将军那样的外部担忧,虽然凸显了议题的重要性,却终究无法阻挡由这些内在因素驱动的历史潮水。 参考资料:京彩台湾《郑永年:台湾地位不容美国定义》