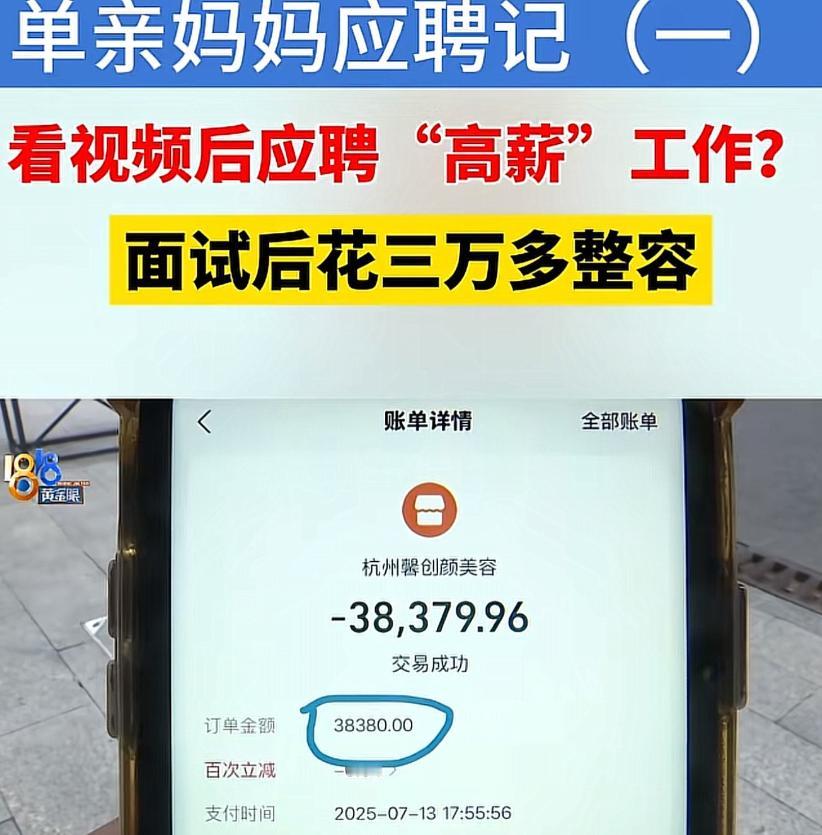

浙江杭州,一39岁的女子离婚后,独自抚养孩子,欠下外债。生活重担让她迫切想要一份高薪工作。当她看到有人在网上晒出KTV“日入万元”的视频时,她心动了。她相信这份工作能解决所有困境,却没想到,这背后是一场环环相扣的骗局。 王女士,高中学历,离婚多年,孩子已经上初中。母子两人的学费、生活费支出庞大,她的工资远远不够,外债压得她透不过气。正当她苦苦寻找出路时,一个叫“思思”的女孩闯进了她的视野。思思在网络平台上展示自己在KTV工作的收入,每天轻松数千元。王女士被吸引,主动联系思思,表达想要入职的意愿。 思思表面热情,但提出所谓的“门槛”:形象要求高,要看身高体重,还要看照片。看到王女士的模样,她立刻挑刺,说她脸部凹陷、鼻梁塌陷、身材偏胖,很难被录用。接着,她暗示:“如果愿意做整形,机会就来了。” 高薪诱惑在前,王女士没有多想。7月13日,她按照思思的指引来到杭州某商务会所等待“面试”。队长到场后,当众嘲笑她“模样老气,皮肤黑,还不如45岁的女人年轻”,直接否定她的条件,却又抛出诱饵:“做一下整容,一个班就能拿1200到1800,挣回手术费不过一个月的事。” 王女士被彻底打动。她跟着思思走进一家整容机构,当场办理贷款38380元,接受了鼻部、眼综合和脂肪填充手术。手续全程通过手机操作,她根本没细看合同,只想着“钱很快能赚回来”。 手术完成后,思思甚至帮她找了住处。王女士感激涕零,以为自己终于迎来了新生活。可一个月过去,工作迟迟没有消息。她主动联系,对方却冷冷说:“你太胖了,还得做抽脂手术。”此时,王女士才从新闻里看到类似骗局的报道,顿时醒悟,自己成了整形贷款骗局的受害者。 她找到思思讨说法,却被对方反问:“骗你什么?”随后直接将她拉黑。记者陪同王女士去会所,对方负责人却一口否认队长的身份,声称不认识。再去整容机构,负责人避而不见,电话中的主管坚持称王女士“自愿手术”,并强调“一切合法”。 如今,王女士不仅鼻子发炎、眼睛疼痛,还背负着近四万元贷款。工作没了着落,债务却压在身上。她泪流满面,表示“只想追回手术钱”。 首先要明确,王女士所遭遇的,很可能符合诈骗罪的构成。 《刑法》第266条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 结合案情,思思与所谓“队长”以“整容后即可入职、享受高薪”为诱饵,虚构招聘需求,诱骗王女士贷款整形。他们的行为具备虚构事实、隐瞒真相、骗取财物的特征,涉案金额高达38380元,已经达到“数额较大”的标准,完全可能被认定为诈骗罪。 其次,美容机构是否需要担责?关键要看其是否知情、是否参与。若调查证实美容院与二人存在事前通谋、事后分成,或明知王女士遭诱骗仍积极配合办理贷款、推荐项目,那么该机构可能构成共同犯罪,与骗取行为形成合力,需承担刑事责任。即使没有共谋,若在经营过程中存在虚假宣传、诱导贷款,也可能触及《消费者权益保护法》《广告法》的相关条款,需承担民事赔偿责任。 此外,王女士与美容院签订的贷款协议,也涉及到格式合同和信息披露义务。根据《民法典》第497条:提供格式条款的一方,应当遵循公平原则,确认对方有合理时间和方式理解内容,并采取合理方式提示与对方有重大利害关系的条款。如果美容机构未尽提示义务,或通过不正当手段诱导签约,该合同有可能被认定为无效或可撤销。 在维权路径上,王女士有几条途径:刑事报案:提供聊天记录、转账凭证、贷款合同等证据,申请公安机关立案,以诈骗罪追究思思和所谓“队长”的责任。 民事起诉:若能证明美容院参与其中,可起诉要求退还手术费用并赔偿损失。 金融维权:针对贷款合同,若存在诱导或欺诈,可通过法院或仲裁机构申请撤销或确认无效,减轻债务压力。 王女士的遭遇再次提醒社会:任何承诺“高薪速成”的工作,都要警惕。正规岗位不会要求以贷款整容为前提,更不会以外貌为条件设置门槛。 法律已经给出了答案:骗取财物就是诈骗,虚假宣传就是违法,侵犯消费者权益就要承担责任。无论是个人还是机构,一旦突破法律底线,必将面临惩罚。 而对普通人来说,面对困境,更需要保持理性。工作靠能力,收入靠踏实,轻信“捷径”,往往掉入陷阱。真正能改变命运的,不是整容刀,而是法律保障与自我警醒。