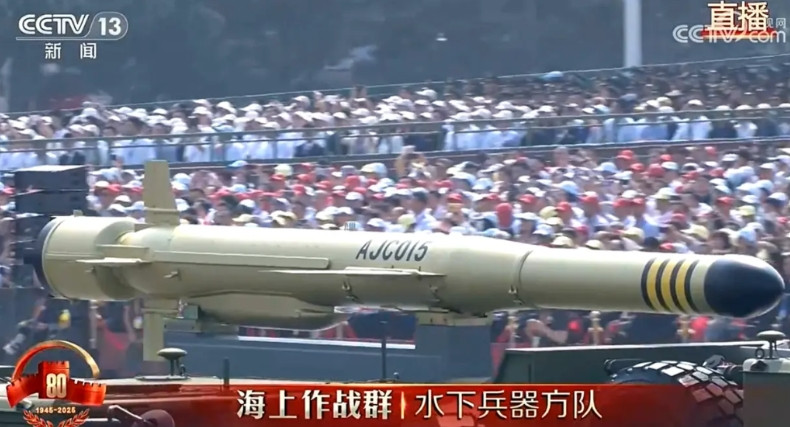

1988年,“中国核潜艇之父”黄旭华,在南海做深潜试验时,顺道回了趟家,探视自己的母亲,95岁高龄的老母亲,望着自己的儿子,说不出一句话来。 在南海深处,一艘中国核潜艇悄然下潜,承载着国家安全的重托。1988年,这位“中国核潜艇之父”黄旭华完成试验后,回家见母亲,95岁老人望着儿子,却一句话也说不出。这背后,是三十年隐姓埋名的故事,究竟隐藏着怎样的家国秘密? 黄旭华1926年生在广东汕尾,那时候国家积贫积弱,他从小见惯了战乱。抗日战争爆发后,求学路上一路颠沛,从广东跑到桂林,又到重庆。1945年考上国立交通大学造船系,本想学医的他,转而选船舶专业,就为科学救国。毕业后,他辗转上海工作,参与苏联援建的常规潜艇仿制,积累经验。1958年,国家启动核潜艇工程,他被选入29人团队,从此隐姓埋名三十年。 那年代,国外技术封锁严密,中国基础薄弱。核潜艇涉及核动力、水滴线型艇体、艇体结构等难题,大家从零起步。没计算机,用算盘和计算尺算数据,一遍不对就重来。设备过秤称重,确保重心稳定。团队在辽宁葫芦岛荒岛上建厂,条件艰苦,主食是土豆,风沙大,姑娘少,但大家咬牙坚持。黄旭华提出“三步并作一步走”,直接上水滴线型,省时间争朝夕。 1970年12月26日,第一艘核潜艇下水,命名为“长征一号”,中国成了第五个有核潜艇的国家。这不光是技术突破,更是自力更生精神的体现。后续改进型号,不断优化。1988年4月29日,在南海进行极限深潜试验,黄旭华62岁,作为总设计师亲自上艇指挥。潜到极限深度,艇体承受巨大压力,成功验证耐压能力。这在世界是首例,总设计师下潜,体现了责任担当。 试验结束后,黄旭华顺道回广东老家探视母亲。三十年没回家,母亲已95岁高龄。两人相见,老母亲望着儿子,说不出一句话来。那一刻,三十年的分离、思念,全在眼神里。黄旭华的父亲和二哥去世,他都没能回去奔丧,家人一度误解他不孝。但母亲后来通过报告文学《赫赫而无名的人生》明白真相,原谅了儿子。1987年这篇文章刊发,揭开他隐姓埋名的谜底,母亲说,大家要理解三哥。 黄旭华的经历,折射出那一代科研人的家国情怀。国家需要,他就舍小家顾大家。对国家的忠,就是对父母最大的孝。他常说,此生属于祖国,属于核潜艇。项目保密严,三十年只通过信箱号码联系家人,信里只报平安。兄弟姐妹怨言多,但他知道,这是为民族复兴付出的代价。中国核潜艇从无到有,靠的就是这种精神。 核潜艇事业关乎国防安全,黄旭华领导团队攻克七大关键技术,确保海洋权益。弹道导弹核潜艇水下发射成功,标志着二次核反击能力成型。黄旭华1994年当选中国工程院院士,2014年获“感动中国”人物,2019年得共和国勋章,2020年拿国家最高科学技术奖。他退休后,还去办公室上班,给年轻人当“啦啦队”。每天打太极拳,坚持工作到不能做为止。2025年2月6日,黄旭华在武汉逝世,享年99岁。他的离去,是国防科技界的损失,但精神永存。 如今,中国核潜艇技术迭代升级,海军实力增强。这得益于黄旭华等先驱的奠基。年轻人看他的故事,该想想怎么继承这份担当。隐姓埋名不求名利,只为国家强盛,这才是真英雄。