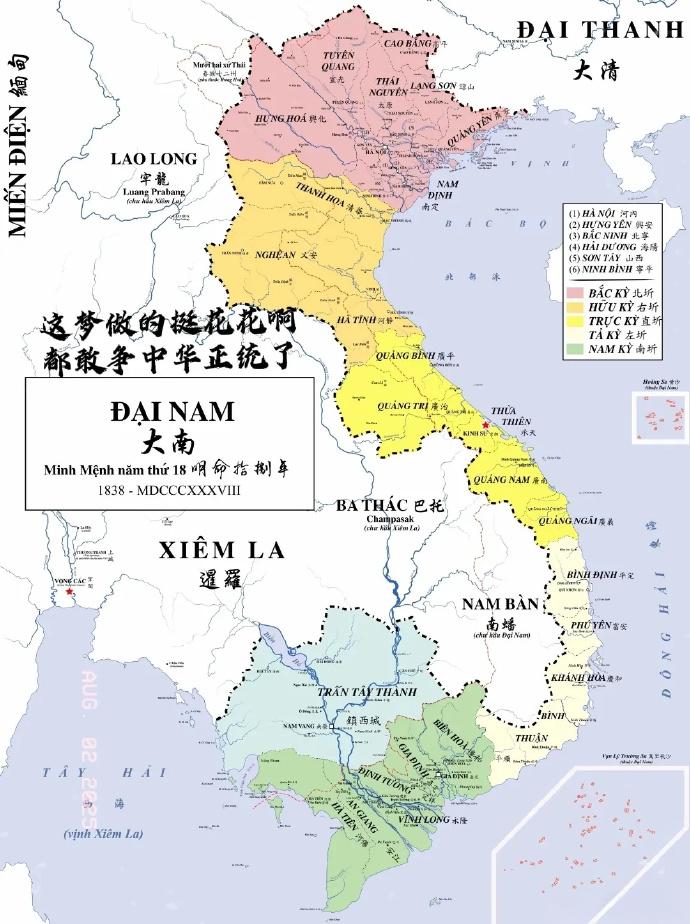

1979年6月20日,中越最后一批战俘交换现场,一名年轻的越南战俘缓步走向边界。就在即将跨过边境线的瞬间,他突然停下,出乎所有人意料地从衣兜里掏出一张纸,在越南代表满脸窘迫的注视中高声宣读:“我拒绝遣返,我要留在中国!” 1979年6月20日,中越边境的战俘交换现场,热风卷着尘土扑在每个人脸上。最后一批越南战俘正排队越过边界线,突然有个瘦高的年轻士兵停下脚步,在距离国境线不到三米的地方,从裤兜掏出一张皱巴巴的纸。 他叫许开良,21岁,越南黄连山省人。在越南代表团举着的“欢迎英雄回国”横幅下,他竟用中文大声念道:“我拒绝遣返,我要留在中国!”现场国际记者的相机快门声瞬间密集如雨点,越南代表的脸从铁青变成煞白——这场精心策划的“英雄归来”戏码,被自己人当场拆台。 三个月前,中越自卫反击战的炮火刚停。越南在苏联支持下不断骚扰中国边境,甚至公然入侵云南、广西地区。解放军用28天时间攻占越北重镇,谅山战役中密集炮火把通往河内的门户炸成废墟,却突然宣布撤军。这种克制让很多越南士兵困惑,他们原以为中国会直取河内。 在广西南宁的战俘营里,许开良经历了人生最意外的三个月。他原以为会遭到虐待,却发现中国军人按国际公约给他们顿顿有肉、周周有电影看。更让他惊讶的是,战俘营里开设文化课,中国教员甚至教他们中文歌曲《越南—中国》。许多战俘悄悄议论:“回国后肯定要挨批斗,不如留在这里。” 越南政府对战俘的态度确实令人心寒。有消息说,先前遣返的战俘刚过境就被扒光衣服,有人被绑在树上毒打,理由是“投降就是叛国”。这些消息传到战俘营,许多人开始连夜写申请想留在中国。 交换仪式当天,越南方面故意制造紧张气氛。他们在边界线越南一侧悬挂“复仇雪恨”的标语,安排士兵荷枪实弹站成两排。当中国工作人员带领战俘唱起《越南—中国》时,越方突然冲过来抢夺战俘的行李,把衣物鞋帽扔向空中,甚至故意抛到中国代表身上。 中国代表团团长李杰立即暂停交接,对着越方代表严厉警告:“如果继续破坏交接,一切后果由你们承担。”现场僵持了四十多分钟,越方才勉强恢复秩序。 许开良就是在这样的紧张时刻站出来的。他后来回忆说,当时看到越方对待战俘的粗暴态度,更加坚定了留下的决心。这个初中毕业的越南农民儿子,在战俘营学会了中文读写,甚至能用毛笔写“和平”二字。 中国代表并没有立即答应他的请求,反而郑重告知:“留下可能面临无法与家人联系、需要重新适应生活的困难。”但许开良坚持在申请书上按了手印。最终包括他在内的7名越南战俘获准留华,后来被安置在广西农场工作。 整个交接持续了两个多小时,有36名战俘主动与中国工作人员拥抱告别。越方派人站在高处用喇叭不断催促,却阻挡不了战俘们一步三回头的脚步。据说有越南军官气得当场摔了望远镜,因为国际记者拍下了太多越南战俘与中国军人握手的画面。 这场特殊的战俘交换暴露了更深层的矛盾。当时越南刚经历数十年战争,经济濒临崩溃,却还要维持百万军队。许多战俘私下说,他们参军前每天只能吃两顿木薯粉,而在中国战俘营反而吃上了大米和猪肉。 2008年,有记者在广西华侨农场找到许开良。他已经娶了当地女子,有两个孩子,承包的芒果园年收入超过5万元。问及当年选择,他笑着说:“那是我人生最正确的决定。”而当年与他一同被遣返的越南战俘中,有三人后来尝试偷渡到中国打工,其中一人因工伤失去右臂后被迫返回越南。 历史总是充满戏剧性——2017年越南海关数据显示,当年有超过12万越南人在中国务工,主要分布在广西、云南的边境农场和工厂。这些人每月往家里寄的钱,相当于越南普通工人半年的工资。 【消息源自:《1979年中越战俘交换实录》2019-08-15 文史参考】