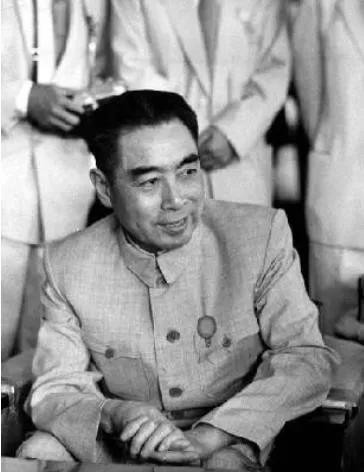

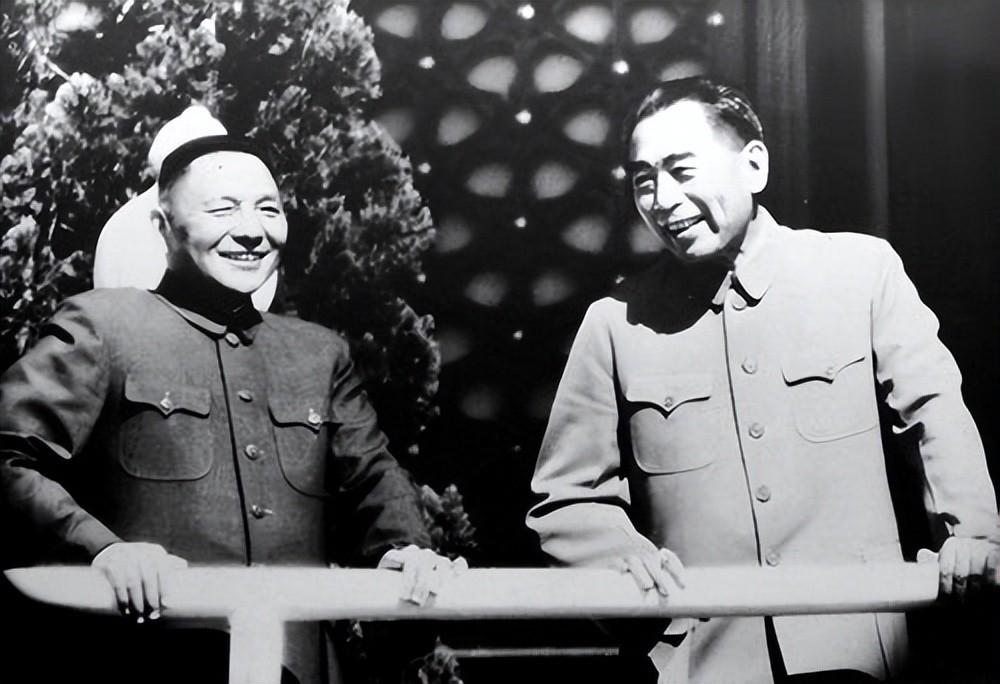

1969年,耿飚意外发现中国援阿尔巴尼亚的大量化肥被随意堆放在田间地头,任凭日晒雨淋失效;明明没有棉花却要求中国援建纺织厂,从中国进口棉花加工成布匹再返销中国牟利;军事上,阿方提出的项目数量远超其国防需求。 中国跟阿尔巴尼亚的交往不是一天两天的事,早从1949年两国建交就开始了。阿尔巴尼亚那个小国,夹在巴尔干半岛上,人口也就两三百万,资源不丰富,工业底子薄得像张纸。1954年,中国开始正式提供经济援助,一开始是出于国际主义精神,帮助社会主义兄弟国家发展。援助的项目五花八门,发电站、桥梁、化肥厂啥的都有,帮他们从农业国往工业化迈步。那些年,中国累计砸进去的钱折合人民币将近90亿元。阿尔巴尼亚人平均下来,每人分到四千多块的援助,这在当时的中国农村,够一家子过好几年了。中国派出的专家和技术员成千上万,帮着建了钢铁厂、铜加工厂、塑料厂,还包括广播电视设施。 阿尔巴尼亚领导层把这些援助当成天经地义的事,说得好像弟弟向哥哥要东西一样自然。霍查和谢胡那些人,张口就是“我们不向你们要,向谁要呢?”听着挺理直气壮,但中国这边呢,国内经济压力山大,还得勒紧裤腰带挤出资源去支援。援助不光是钱,还包括实打实的物资和技术转移,中国帮他们建的化肥厂,年产20万吨,平均下来他们每公顷地能用400公斤化肥,比中国农村自己用的还多得多。军事上也一样,中国提供了大量武器装备,坦克、火炮、弹药啥的,规模大到超出了一个两百万人口小国的防御需要。阿尔巴尼亚那时候跟苏联闹翻了,转头靠中国撑腰,中国也就成了他们最大的金主。援助持续了十几年,到1969年达到了高峰,但问题也慢慢浮出水面。 中国当时面临国际封锁,自己工业化进程磕磕绊绊,却还得优先满足外援需求,这事儿说白了就是国际政治的考量。阿尔巴尼亚利用中苏分歧,站队中国,换来援助,但他们内部管理乱七八糟,浪费现象严重。中国大使耿飚上任前,周恩来还跟他谈过话,叮嘱要多了解情况。耿飚1969年5月到任后,没多久就发现援助的执行情况不对劲。这不是空穴来风,耿飚亲眼看到的那些问题,让人直摇头。化肥援助是典型例子,中国送过去的大批化肥,本该帮他们提升农业产量,结果呢,阿方没好好保管,就那么扔在田边地头。日晒雨淋的,化肥吸湿结块,很快就失效了。那些化肥堆在那儿,风吹日晒,雨水一泡,里面的氮磷钾成分全浪费了。阿尔巴尼亚农业本来就落后,他们要这些化肥是为了提高粮食产量,但管理跟不上,物资就这么烂在地里。中国自己生产这些化肥不容易,工人加班加点,资源紧缺,还得省着用,可那边倒好,当成不要钱的玩意儿随意丢弃。 纺织厂的事更荒唐,阿尔巴尼亚本地压根不产棉花,气候土壤都不合适种棉,可他们非要中国帮建纺织厂。建厂的设备、技术全是中国提供的,还得从中国进口棉花原料,用外汇结算。棉花运过去后,他们加工成布匹、衣服,然后呢,又返销回中国赚差价。耿飚在报告里点明了,这不光是浪费,还是一种依赖心态。阿尔巴尼亚领导层没想过自力更生,就盯着中国要援助。军事项目也过火,阿方开的清单长得吓人,武器装备数量远超国防需求。一个小国,要那么多坦克火炮干嘛?中国提供的钢管,本该用于工业管道,结果被他们当电线杆用,锈迹斑斑的。军援项目繁多,超出了实际防御规模,阿尔巴尼亚总人口才200万,却要装备够武装几个师的水平。这背后是霍查他们对外部威胁的夸大,借机多要援助。 耿飚看到这些,觉得不能再这么下去了。他深入调研,接触阿方官员,发现他们对援助的态度就是“你们有的,我们也要有”。谢胡还说过,不考虑还钱的问题。中国援助的钢筋、水泥,在阿尔巴尼亚被乱用,建非生产性项目占了国家投资的24%。耿飚把这些情况汇总,写了报告直送国内。报告没拐弯抹角,直指援助中的浪费和不合理要求。化肥失效、纺织厂循环牟利、军援超标,这些例子一个个列出来。耿飚的报告传到高层手里,毛泽东看了后,让分发给政治局委员们看。大家一看,这援助搞得像冤大头似的,中国自己穷得叮当响,还这么帮别人。阿尔巴尼亚不珍惜,依赖成性,长此以往不是办法。从1971年开始,中国逐步调整政策,减少对阿尔巴尼亚的援助规模。起初是缩减经济援助,后来军事援助也跟上。1970年,阿方还想再要32亿元,中国只给了19.5亿元低息贷款。关系慢慢降温,到1978年彻底破裂。阿尔巴尼亚转向批评中国,霍查公开攻击,说中国背弃社会主义。但中国这边吸取教训,以后对外援助更注重算账,不再无条件大包大揽。这事儿告诉我们,国家间帮忙可以,但得有底线。