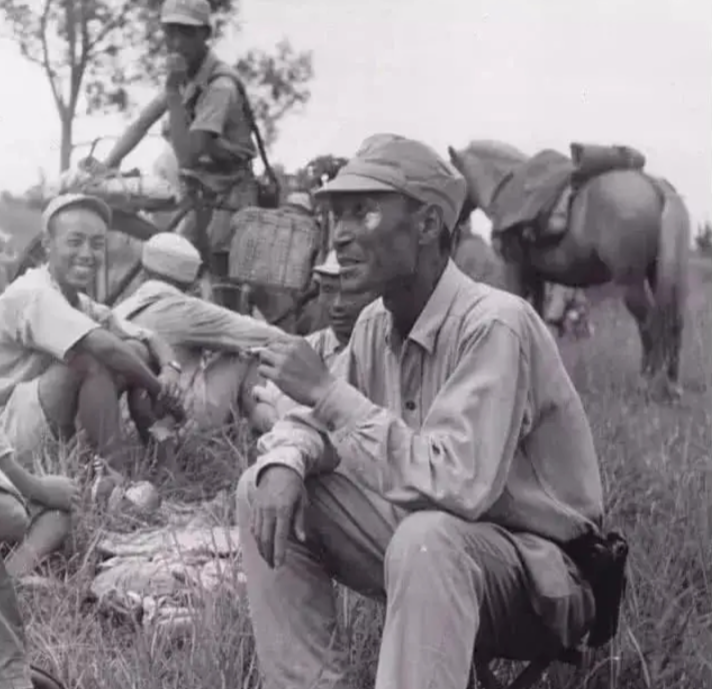

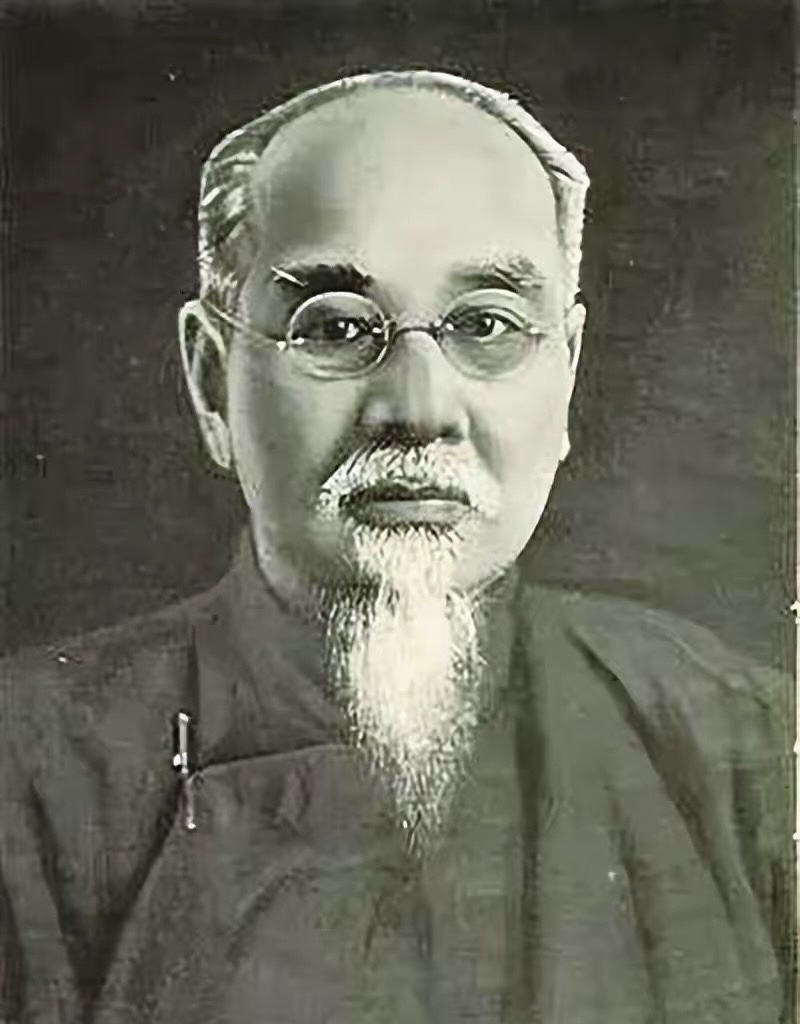

1947年,大汉奸丁默邨在狱中生病,保外就医时竟顺便游玩了玄武湖,蒋介石知道后大怒:“岂有此理,应当立即枪毙!” 提起丁默邨,上了点年纪的人,估计后背都得发凉,他是汪伪政府特务机构“76号”的头头之一。 抗战一胜利,这种铁杆汉奸自然是第一批被清算的对象。1946年,丁默邨在南京被捕,老百姓一听,奔走相告,都等着看这个“魔王”伏法的消息。法庭上,证据确凿,桩桩件件都是血泪,判他一个死刑,那是一点都不冤。 可怪就怪在这里。一审判了死刑,丁默邨不服,立马提起上诉。他凭什么不服?原来,他手里攥着一张自以为的“免死金牌”。 这事儿说起来有点绕。丁默邨这个人,极其狡猾。抗战后期,眼看日本人快不行了,他就开始给自己找后路,偷偷跟国民党军统的陈立夫等人搭上了线,送了不少情报。他觉得,我这是“曲线救国”啊,我为党国出过力,怎么着也得算个“功过相抵”吧? 当时国民党内部,确实也有人替他说话,比如陈立夫就觉得这人还有用,想保他一命。于是,这案子就变得复杂起来,一度传出要改判无期的风声。 就在案子悬而未决的时候,更骚的操作来了。丁默邨在老虎桥监狱里待着,突然就“病”了。得了什么病呢?官方说法是“神经衰弱”,还伴有多种并发症。这病在今天看来,可能很多人觉得不算啥大事,但在当时,却成了他离开监狱的绝佳理由。 也不知道是真病还是装病,反正在他老婆和一些有心人的运作下,丁默邨居然成功申请到了“保外就医”。 一个全国人民都恨不得食其肉、寝其皮的头号汉奸,就这么大摇大摆地走出了监狱,住进了当时南京最好的中央医院。住进医院也就算了,毕竟是“治病”嘛。可丁默邨显然没把“治病”当回事,他觉得这风头已经过去了,自己的“免死金牌”起作用了,小命算是保住了。 人一放松,就容易“作”。1947年春天,南京城春暖花开,景色宜人。丁默邨在医院里待着也闷,心血来潮,居然带着老婆,坐着小汽车,优哉游哉地就去了玄武湖公园。 一边是无数被他害死的冤魂还没得到告慰,一边是这个罪魁祸首在湖光山色里谈笑风生,享受着岁月静好。这已经不是挑衅了,这简直就是把整个国家的法律和民族的感情,按在地上摩擦。 丁默邨可能以为自己做得神不知鬼不觉,但他忘了,群众的眼睛是雪亮的。他游玄武湖的“雅兴”,被当时《中央日报》的一个记者给撞见了。这记者也是个明白人,一看这还了得?死刑犯都能逛公园了?咔嚓一下,就拍了照片。 第二天,报纸头版头条,标题和照片一登出来,整个南京城都炸了锅。 报社的电话被打爆,人们上街游行,抗议司法不公,要求立即处决丁默邨。民意,在那个瞬间,凝聚成了一股无法忽视的力量。他们要的很简单:一个公道。 舆论的浪潮,很快就冲到了最高层。据说,蒋介石是在批阅文件时,看到了这份报纸。他盯着那张丁默邨游湖的照片,脸色铁青,气得把报纸往桌子上一拍,震得茶杯都跳了起来。 他对着身边的侍从,几乎是吼出来的:“岂有此理,真是岂有此理!丁默邨应该立即枪毙!” 老蒋为什么这么生气?仅仅是因为一个汉奸逛了公园吗? 当然不是。他气的是,这件事暴露了国民政府内部的腐败、司法体系的混乱和某些官员的徇私枉法。抗战刚刚胜利,民心需要安抚,法治需要重建。丁默邨这么一搞,等于是当着全国人民的面,狠狠地扇了国民政府一个耳光。这不仅是法律的笑话,更是政治上的巨大丑闻。如果处理不好,会严重动摇统治的根基。 在滔天的民意和最高领导人的震怒之下,丁默邨的“免死金牌”瞬间成了一张废纸。之前那些想保他的人,这时候谁还敢出声? 最高法院迅速复审,驳回了所有上诉,维持原判。 1947年7月5日,丁默邨在南京老虎桥监狱被执行枪决。据说临刑前,他还在喊冤,说自己对国家“有贡献”。但一颗子弹,终结了他罪恶的一生。 丁默邨的故事,就像一个历史的警钟。它提醒着我们,无论时代如何变迁,科技如何发展,有些朴素的道理是永恒的。正义也许会迟到,但绝不会缺席。