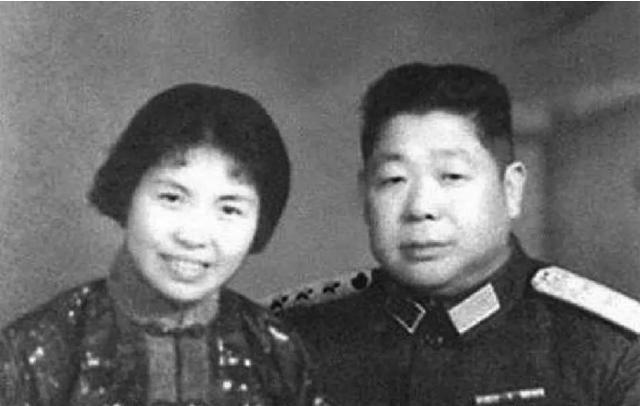

1949年,陈赓在上海遇到27岁的小姨子,几年不见,王璇梅越发温婉动人,得知对方单身后,他便心生一计! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年的上海街头人声鼎沸,解放的步伐已经近在眼前,就在这座城市的喧嚣中,陈赓忽然在人群里看见一个熟悉的身影,他怔住了,那是多年未见的小姨子王璇梅。 上一次见她还是十几岁的模样,而此时她已二十七岁,从青涩少女成长为温婉端庄的知识女性,举止间多了几分从容。 陈赓心里微微一动,他想起自己早已牺牲的妻子王根英,眼前的这个人是亡妻的亲妹,她至今未婚,他的心底立刻升起一个念头,要为她安排一个可靠的归宿。 这一瞬间的心思并非空穴来风,早在1939年,王根英为了保护文件和机密,不幸在冀南反扫荡中牺牲,那年她怀里还揣着亲手缝制到一半的棉坎肩,对陈赓来说,那是永远的痛。 王根英的离去,让他对王家的情感有了另一层重量,小姨子王璇梅当时年纪尚轻,却独自承担起照顾外甥的责任。 她在上海纱厂做工,带着年幼的孩子艰难度日,陈赓得知后始终挂念,后来还设法安排她进入医学院读书,对他来说,关心这位小妹既是对家人的承诺,也是对亡妻的一种延续。 陈赓心中逐渐浮现出一个人选,那就是陈锡联,他们从红军时期便是并肩作战的战友,一起经历过无数次生死考验,延安时期修机场时,两人还轮流推独轮车,时常互相打趣。 表面是欢笑,其实早已建立了极深的信任,陈赓了解这位老友,稳重踏实,作战勇敢,关键是他也是一个极具责任感的人。 几年前陈锡联的妻子病故,留下一个年幼的孩子,他独自承担抚养之责,生活中显得格外孤独,陈赓觉得,这正是能够与王璇梅互补的人,一个能托付终身的人。 既然心中有了主意,陈赓并没有贸然直接开口,他深知感情需要慢慢培养,于是开始巧妙安排两人的相遇,在武汉的指挥部,他故意带着王璇梅走访,制造机会让她与陈锡联面对面。 第一次见面气氛拘谨,两人都显得有些生涩,陈赓并未急于推动,而是不断借由探望、巡诊、送药等方式,制造出更多自然的交集。 随着相处次数的增加,王璇梅的细心和温婉逐渐让陈锡联感受到久违的温暖,而陈锡联的沉稳和担当也悄然打动了王璇梅的心。 两人的关系并没有轰轰烈烈的发展,却在日常中悄悄升温,陈赓在旁观察,时而推动,时而退后,把握着节奏,他明白,这段结合的意义,不只是情感上的互相吸引,更重要的是责任和未来。 婚姻不是一时冲动,而是两个并肩前行的人携手面对风雨,正因如此,他愿意耐心等待两人之间的默契逐渐生长。 终于在1949年的冬天,这段姻缘落定,没有盛大的仪式,也没有铺张的庆典,只是在简单的登记之后,两人开始了新的生活。 对他们来说,这份结合不仅仅是爱情的结果,更是一种对未来的共同承担,王璇梅放下个人的犹豫,全身心投入到家庭中。 她细致地照料日常,把陈锡联的生活打理得井井有条,还积极帮助处理军属事务,在她的支持下,家中渐渐恢复了温暖与秩序。 陈锡联常年在外,肩负着繁重的军事任务,每到一处,他都会首先安顿好家人,这种责任感让王璇梅深受触动。 她明白丈夫对家庭的在意,虽然言语不多,但实际行动中充满着关怀,她从不埋怨他因工作而奔波,也从不阻拦他的选择,而是默默守护,把后方撑得安稳,让他可以全身心投入事业。 随着时间推移,两人的关系在日常点滴中愈加牢固,哪怕没有过多的言语交流,哪怕没有外人眼里的浪漫表白,但每一次共进的饭菜,每一次彼此的照料,都是深情的表达。 王璇梅在这个家庭中找到了长期依靠,陈锡联在她的陪伴下也学会了更多关心家人,孩子们在这样的氛围中成长,继承了父辈的军人意志。 回望整个过程,陈赓不仅仅是一个撮合者,更像是一位守护者,他看重的不只是战友的孤独,也不仅是小姨子的婚姻,而是三个人命运间的延续。 王根英的牺牲让他心中始终有个缺口,他把这份未尽的心愿寄托在王璇梅身上。 而陈锡联与他的友谊,早已超越战场,跨过血缘,最终以连襟的身份更加牢固,革命年代的情谊,就这样在一个新的家庭里继续生根。 这段故事没有华丽的开端,却在历史的洪流中展现出别样的力量,陈赓的重逢与那份心生一计,最终成就了一段夫妻相伴、一家人团圆的结局。 它不仅体现了个人之间的深情厚谊,更是那个时代人们将家庭、友情和责任紧紧交织在一起的写照,真正的友谊与感情,往往没有轰动的表白,却能穿越岁月,留下一段令人动容的篇章。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新闻午报——陈赓的幽默轶事:抓住了共产党,兄弟们请我的客