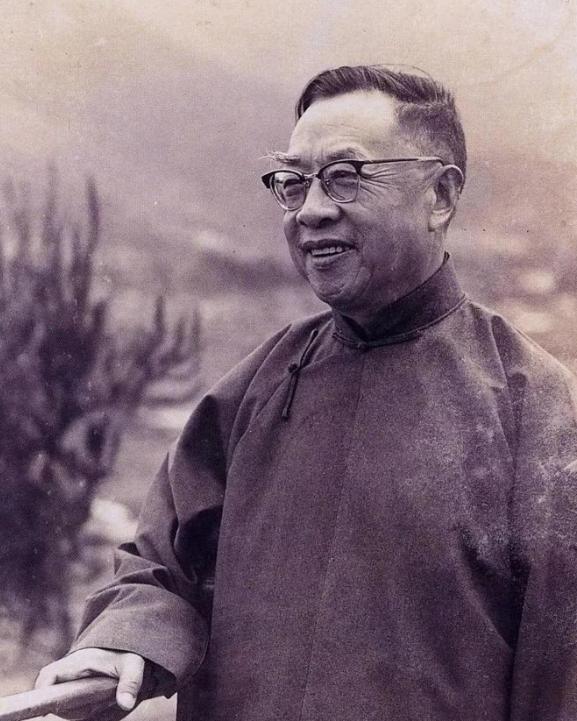

1990年,95岁高龄的他被赶出了自己的家,短短两个月就郁郁而终,至死也没能再看一眼海峡彼岸的故乡,他著作等身,与思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”,他出身名门,一生致力于历史和教育事业,创办著名的香港中文大学,他就是一代国学大师钱穆。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1990年夏天,台北外双溪的一处院落里,95岁的老人被迫收拾书稿和手稿,搬离自己住了二十多年的书房,那栋小楼名叫素书楼,是他晚年最珍惜的地方。 外界指控这里属于“占用公产”,他没有辩解,也没有求情,只是默默地离开,两个月后,他病逝在临时住所。 那一年,他再也没有机会回到无锡的太湖故乡,这位老人就是钱穆,一代国学大师,被称作“史学四大家”之一。 钱穆出生在1895年清末的无锡,家庭虽有些书香,但父亲早逝,家境并不宽裕,辛亥革命爆发后,他失去了继续学业的机会,只能在家乡自学。 他天资聪颖,勤奋刻苦,靠着煤油灯下的手抄本和一股不服输的劲头补上了原本该在学校里得到的知识,他十七岁便当上小学教师,一边教书,一边自修经史,很快展现出过人的学识。 三十年代,他已经凭借《先秦诸子系年》《国史大纲》《中国历代政治得失》等著作在学界声名鹊起,没有大学文凭,却能在北大、清华、燕京等名校站稳讲席。 他的课堂常常挤得满满当当,三百人的大教室甚至窗外都站着人,他讲课不用讲稿,思路清晰,娓娓道来,就像在讲一部扣人心弦的故事。 学生们常说,听他讲史能让人真正理解历史的温度,他强调,历史不仅是学术研究的对象,更是民族精神的支撑。 抗战爆发后,学校西迁,他随师生一路辗转,最终在昆明和重庆坚持授课,艰苦的环境没有让他停下笔,他在动荡中完成了《国史大纲》的写作。 这本书一经出版,就在全国引发热烈反响,对于许多青年学生来说,它不仅是一部历史著作,更是一种精神依托,在国家前途未卜的年代,它让人重新找到自身的文化根源。 战争结束后,政治局势越发复杂,1949年,他没有回北大任教,也没有随政府赴台,而是留在香港,在那里,他与唐君毅、张丕介、牟宗三一道创办了新亚书院。 这所书院条件简陋,最初连课桌都不齐备,教师和学生常常要忍受贫困与艰难,但钱穆始终坚信,教育是民族延续的火种。 他拿出自己的稿费维持开支,学生们在夜校求学时,他坚持讲课到深夜,新亚书院逐渐成为香港学术的重要阵地,后来发展为香港中文大学的重要组成部分。 1967年,他接受台湾方面邀请,移居台北,在外双溪建起素书楼,从外表看,这只是一座并不奢华的住宅,但对他而言却是精神归宿。 在这里,他潜心写作,接待学生,整理多年心血,留下《中国文化史导论》《中国学术思想史》《中国史学名著》等一批重量级著作。 每逢讲学日,楼下常常停满前来聆听的学界与政界人士,但他依旧保持学者的独立,坚持讲述自己心中的文化使命。 时间流转,他在素书楼度过了二十余年,直到1980年代末,台湾社会风云激荡,他却成为风暴的中心,有人指控素书楼属于公家土地,他长期居住属“违规占用”。 当时舆论压力巨大,官方也顺势下令迁出,他年事已高,身体羸弱,却只能接受现实,离开那座满是书籍与记忆的小楼时,他眼中有着难以掩饰的落寞,对他来说,那不仅是一处住所,更是精神寄托的所在。 搬离之后,他的身体迅速垮了下来,两个月后,他在新居中离世,终其一生,他都渴望重回故土,临终前,他念叨着无锡太湖的景象,两年后,家人依照遗愿,将骨灰送回西山太湖之滨,让他得以叶落归根。 钱穆与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称“史学四大家”,他用一支笔、无数个不眠之夜,写下了五十多册著作,近两千万字。 与同时代的许多学人不同,他并不在乎仕途,也没有权位,只是专心一意守护文化根脉,他说过,研究历史需要带着温情与敬意,正是这种态度,让他的书和课不仅是学术成果,更是生命与信念的见证。 1990年被逐出素书楼,是他生命中最后一次重创,人们为之痛惜,因为那不仅是个人的不幸,也象征着一个时代的士人精神受到冲击。 他的一生历经清末、民国与战后台湾,从动荡到平静,从贫困到学术巅峰,始终不曾改变对文化的执着。 今天再回望,他留下的不仅是厚重的史学著作,更是那份在艰难岁月里守住文化火种的执拗与坚韧,房子可以被收回,遗迹可以被拆毁,但精神不会消失。 钱穆在历史上留下的位置,早已不依赖素书楼的存在,九十五年的生命,他用尽全力守住中华文化的骨架,直至今日,那骨架依旧支撑着人们的记忆。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民日报海外版——台湾觅钱穆:素书楼外月初寒 凤凰网——同行误解,亲友决裂:钱穆的喧嚣与孤独 | 钱穆忌辰