84年贺子珍病逝后,李敏道出当年细节:毛主席用“玫瑰”代替子珍 “妈,您还记得那年庐山的玫瑰吗?”——1984年4月18日深夜,上海龙华医院的病房里,李敏俯身在母亲床前,轻声发问。贺子珍费力地点了点头,手指微微抬起,比划出一个花朵的模样。灯光下,那含糊的动作却把李敏拉回了几十年以前的延安窑洞。

李敏第一次听父亲说“玫瑰”是在1953年初夏。那天毛主席批完文件,突然问她:“最近去看‘玫瑰’了吗?”李敏愣住,不明所以。主席笑而不语,只递来一张纸条:“’瑰’与‘桂’谐音,你懂就行。”自此,“玫瑰”成了父女俩的暗号,凡提起母亲,话题都绕着这两朵花展开,外人听来再普通不过,可在他们心里却别有寄托。 追根溯源,还得回到井冈山。1909年中秋夜,“桂圆”呱呱坠地,父亲取“圆月桂香”之意。18年后,她已用“自珍”作名,跟随大哥贺敏学奔走永新、莲花一线,为农运联络递送情报。刀光剑影间,她练就沉着性子,才敢在井冈茅舍里直视那位身形清瘦却眼神灼亮的湖南人。毛泽东以“桂妹”相称,她笑言:“叫我子珍吧,自珍其身。”

1928到1935这七年,枪林弹雨、雪山草地,贺子珍陪着毛泽东几乎走遍长征路。左臂三处弹片未取,她一声没吭;成群伤员缺药,她撕下自己的裹脚布当绷带。毛泽东夜里伏案写材料,贺子珍就在油灯旁补鞋缝衣,二人说得最多的是作战计划,却也偶尔低声谈到家乡稻香。那时谁都料不到,一场分离已在暗处逼近。 1937年春,她因旧伤恶化、又为避党内流言,被安排赴苏联疗养。动身前她问毛泽东:“我去多久?”对方沉默后只说一句:“等信。”这一别,十年。苏联的雪夜漫长,她靠替工厂缝军装维持生计,李敏幼小,日子过得紧巴巴。偶尔收到延安来信,大多寥寥几句,称呼由“桂妹”变成“同志”,味道全变了。

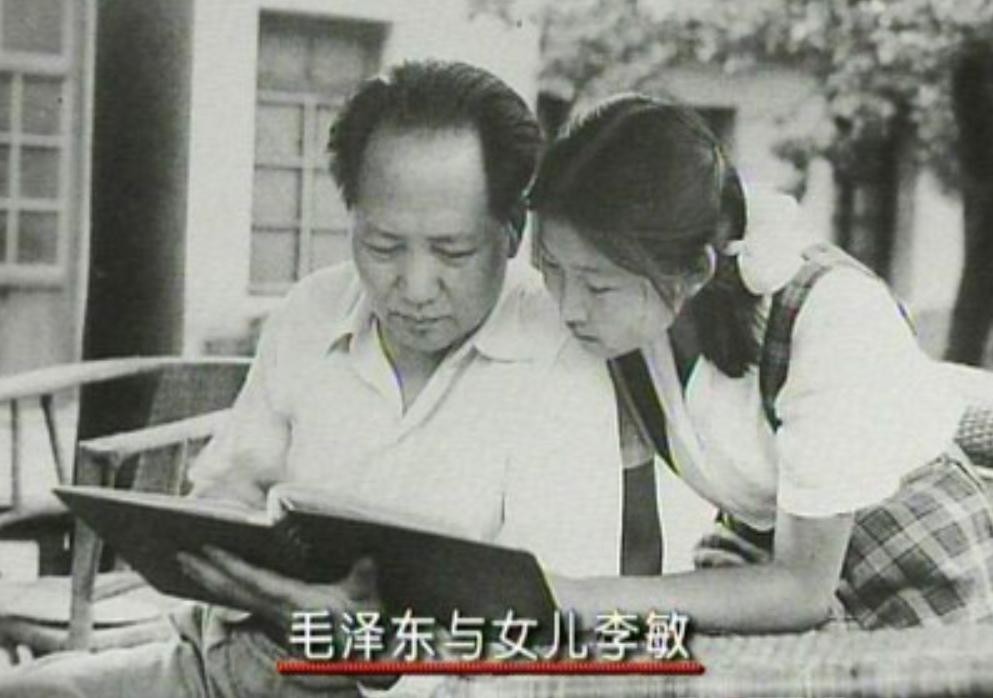

新中国成立,毛主席从西柏坡进驻中南海。贺子珍本想北上,却被劝往南昌休养。1950年李敏返国入北大女附中,父亲交代:“两周一次去看‘玫瑰’,顺便带些信过去。”李敏照做。每回见到母亲,她都必须把信原封不动烧掉,生怕落入旁人眼里。信不长——“睡可好?药按时吃。山茶已开,与你同色。”简单,却管用。 1959年庐山会议期间,贺子珍突发高烧。毛主席批示警卫:“让敏敏立刻动身。”临别,他塞给女儿两只搪瓷小碟,碟心各绘一朵黄玫瑰,“你妈喜欢亮色。”李敏带着碟子和药品连夜赶到南昌,母亲见了先盯住那花,轻抚片刻才肯服药。后来病好,她把碟子搁在床头,谁动也不行。

进入六十年代,李敏成家,探望次数自然减少。毛主席事务繁重,写信也少了。贺子珍却养成了按月数日子:凡阴历初一、十五,她都在窗前摆两杯热水,一杯敬丈夫,一杯敬自己,她说这样就算团圆。李敏劝她:“时代不同,该放下的放下吧。”母亲摇摇头:“你不懂,我欠他的不止这些年。” 1976年5月,毛主席病情告急。李敏获准入室探望,老人家抬手做了一个圆圈,她没听清话音。不久主席去世,李敏才琢磨出可能是问“桂圆”近况——圈即“圆”,仍在指母亲。想明白时,为时已晚。那年秋天,贺子珍整整三日滴米未进,李敏只能守着她,看着她两鬓霜白。

时间走到1984年4月19日凌晨。窗外梧桐抽新芽,病房里氧气瓶嗡鸣。贺子珍突然伸手,仿佛要摘什么。李敏握住她的指尖,低声道:“玫瑰开了,我替您浇过水。”贺子珍嘴角微弯,随后手落在胸前,再无声息。医生取下心电图,显示屏上成了一条直线。 办完母亲后事,李敏把那两只旧搪瓷碟悄悄带回北京。多年后她在一次访谈中才松口:“父亲晚年常说‘玫瑰’,其实只是在想念母亲。鹊桥太远,他只能用一朵花代她的名。”台下的观众一片寂静,有人轻拭眼角,却没有人出声。

历史书里,贺子珍的姓名常被简化为“毛主席的第一位夫人”。可在女儿眼中,她是井冈山的女党员,是雪山下的担架兵,也是深夜灯下心疼丈夫的普通妻子。毛主席用“玫瑰”来称呼她,既是暗号,也是补偿——硝烟里欠下的温情,只能寄托在花影之中。岁月流逝,花纹斑驳,可那份眷顾却永不凋谢。