公元694年,70岁武则天半夜肚子疼,召来御医沈南璆看病。沈南璆搭了搭脉:“陛下,您这是缺乏阳气滋润所致!”武则天会心一笑:“你真是料事如神,那给我配几副强身之药吧!”

此刻这位蔫不出溜的医官,此刻还不知道自己正走向一场权力的鸿门宴。

说起这沈南璆他的祖上三代行医,祖父给隋炀帝熬过避暑汤,父亲在唐高祖跟前把过脉。

直到传到沈南璆这辈,混成太医署里最不起眼的六品医官,成天守着药炉子打盹。

简直有辱祖辈名声,他平时给宫女看个头疼脑热都要抖三抖,更别说踏进女皇寝宫。

记得上个月有个御医诊脉时手抖,第二天就被打发去岭南采槟榔。

他也害怕自己一个没注意落得跟那个御医一个下场。

但是躲是躲不掉的,那天武则天半夜肚子疼,于是召来御医沈南璆看病。

当沈南璆提着药箱迈进寝殿时,烛光里武则天披着鹅黄寝衣斜倚榻上。

他跪着搭脉半炷香,指头底下跳得又浮又滑,分明是装病。

刚要开口说“陛下无碍”,但是手腕突然被铁钳似的手抓住,抬眼撞见女皇带钩子的眼神。

于是改口陛下,您这是缺乏阳气滋润所致。

这话说的武则天心坎去了,没想到这个御医还有点眼力见。

而此时沈南璆骨头缝里发凉,他爹临终交代过,宫里说“阳气”,十有八九要人命。

那夜之后,沈南璆的补药罐子换成了金砂壶。

武则天赏的紫金鱼袋在腰间晃荡,太医署同僚见他都弓着腰喊“沈奉御”。

原先挤在城南大杂院的沈家,转眼搬进朱雀门边的三进宅院。

长安城老吏背地嚼舌根,前有薛和尚骑马上朝,今有沈太医登堂入室,女皇的胃口比小伙子还壮实!

然而沈南璆却夜夜惊梦。

前任薛怀义烧明堂的焦糊味仿佛还在鼻尖飘,那疯和尚仗着女皇宠爱,最后连宰相都敢踹,最后被太平公主带人勒死在瑶光殿偏房。

如今轮到他给武则天调理“阳气亏虚”,鹿血人参当水喝,西域香料可劲熏,女皇面色确实红润了,他自己却虚得站不稳。

然而机会来得猝不及防。

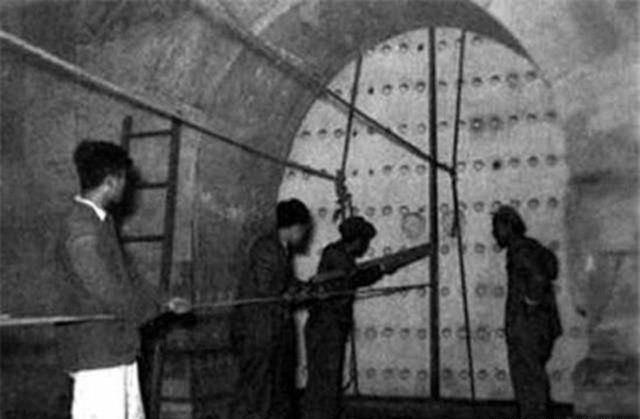

当时薛怀义烧毁的明堂要重建,满朝工匠对着九十八尺高的楼架子发怵。

而武则天朱笔一点,沈南璆硬着头皮顶上。

谁料这蔫大夫竟有绝活,祖传医书里的“铁骨木架法”被他改成榫卯支架,九层莲花藻井悬在半空,洛阳百姓仰酸了脖子也望不到顶。

更绝的是他借修明堂暗度陈仓。

契丹使者送来和亲公主,沈南璆把脉后摇头,心脉虚浮恐难长寿。

于是转头就荐武攸宜带兵北征,省下三万精兵粮饷。

控鹤监那帮碎嘴子这才闭嘴,原来蔫萝卜也有辣芯子。

但是好景撑不过三冬。

那天沈南璆白日给女皇扎“九宫针”,夜里给自己灌壮阳汤。

有回在紫宸殿呈药膳,怀里药丸哗啦撒一地,红的鹿茸粉、黑的羚羊角,看得小太监直咂嘴。

他佝偻着背捡药丸时,武则天正对铜镜抚平新生的皱纹,七十岁老妇生黑发,四十壮汉咳血丝,这深宫里的阴阳颠倒得荒唐。

公元697年寒食节,沈南璆栽倒在武则天脚边。

七窍渗出的血丝染红孔雀纹地毯,太医署档案只记了句“进补过甚,血涌而卒”。

女皇盯着尸体沉默半晌,转头吩咐,拿西域冰片裹了,别让味儿熏着新来的张六郎。

当沈南璆的楠木棺材出城那日,洛阳西市卖胡饼的老王头跟食客唠嗑,武奶奶养几个唱曲的咋了?

我家婆娘走十年,俺还惦记续弦呢!

朱雀门上新贴的告示哗哗作响,张昌宗兄弟的画像悬在榜首,比当年沈太医还俊三分。

大明堂的莲花藻井积了层薄灰。

守夜老太监总说半夜听见咳嗽声,掌灯查看只见药渣子在风里打旋。

神龙政变的刀光映红宫墙时,八十一岁的武则天瞥了眼张氏兄弟滚落的人头,忽然想起那个蔫不出溜的御医,若南璆在,汤药该煎好了。

当他第一次把“阳气亏虚”的脉案递到龙榻前,就注定要成为权力药罐里熬干的最后一味药渣。

这就是命运,躲是躲不掉的。

谁又说得清,这样的命运,是幸运还是悲哀呢?

人生就是这样世事无常,谁也不知道下一秒会发生什么。

游戏人间

武则天是菩萨,菩萨是不害众生的,她是达摩祖师投胎的,后来又投胎为虚云大师。再往前还投胎为过至圣先师

用户10xxx79 回复 10-27 23:49

尽扯蛋