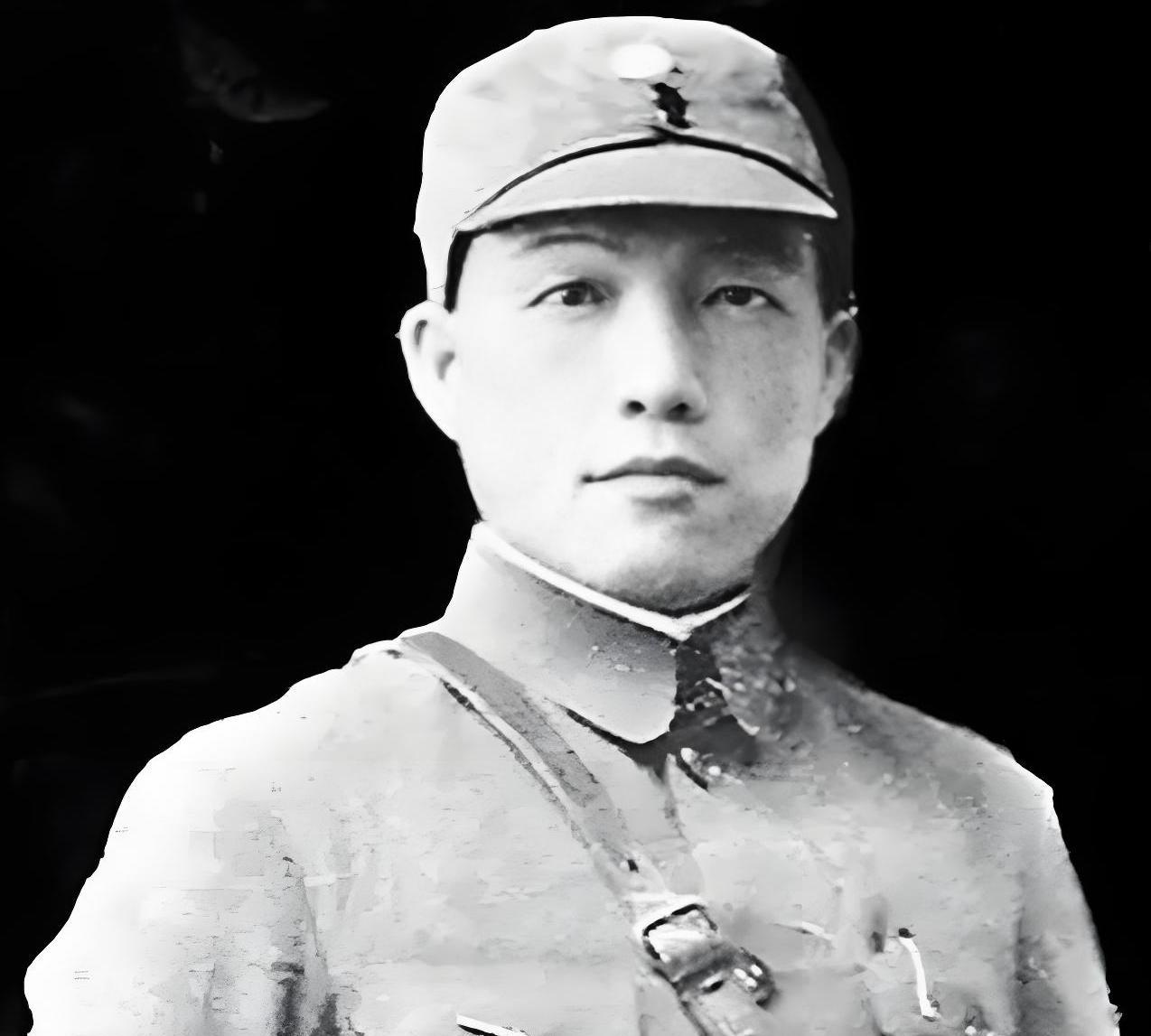

渣滓洞里的暗流:一个国民党特务与江姐的生死之交 “1949年11月14日清晨六点半,‘小黄,把这封信带给云儿。’”寒风吹进渣滓洞,看守黄茂才听见这句话时,指尖发颤,却还是把那封薄薄的纸悄悄塞进军服内袋。谁也没想到,这一次点头,会在多年后搅动两条生命的归宿。 二十二个月前,他只是荣县一个念过初中的庄稼娃。为了躲抓壮丁上山砍柴,却被地方保安团当成编补名额抓了壮丁。一张调令,把他硬塞进军统重庆看守营,没有训话、没有岗前课,仅一句:“犯人都是赤匪,盯死他们。”他就被推上高墙岗楼。 小伙子对“赤匪”的第一印象并非敌意,而是疑惑。女囚曾紫霞递来一条还带着肥皂香的毛巾,笑着说:“山里冷,擦擦脸。”另一侧,指甲缝插满竹签、牙关咬得发青的江竹筠,却仍把双手背在身后,轻声询问他母亲的腿疾。那瞬间,黄茂才发现宣传画里的“魔鬼”,竟有人味儿。 起初,他只在夜里把报纸片塞进牢门缝,悄悄告诉囚徒“华东战场共军又赢了”。再后来,一张抹布里藏着的豆粒大小纸团,被他连夜带出监狱,沿嘉陵江边逆流而上二十里,送到一个自称“老刘”的茶摊掌柜手中。那天回营,他故意在门口嚷嚷:“去镇上喝碗糊辣汤,干部肯不肯报账?”外勤登记员哈哈大笑,毫无察觉。 转折点是那件灰毛衣。女囚们拆被条、搓线、偷针,足足织了三周。衣领缝好那晚,电灯昏黄,她们把毛衣递给他,江竹筠只说一句:“战士不怕冷。”黄茂才穿上后,心口一阵烫,他暗暗决定:如果真有“下一步”,自己就赌。 赌局很快升级。1949年8月,他请假探母,被监狱情报组安插两封信:一封给彭云,一封给谭竹安。信纸涂了桐油,再裹老棉絮埋在祖坟边的樟树下。这一埋,距离重庆解放仅剩九十天。 广州失守的消息见报后,渣滓洞的夜变得格外漫长。审讯室里,烙铁嘶嘶作响;牢房里,囚徒用竹签在草纸上写诗。黄茂才利用换岗间隙,把《大公报》上的解放新闻刻成指甲大小的符号,嵌进墙缝,以免巡逻时被搜出。徐贵林怒吼“快、快逼供”,他却佯装挤眉弄眼:“这些女共党皮糙肉厚,真难伺候。” 11月14日凌晨,杀气终于落到江竹筠身上。行刑前,她整理蓝旗袍,抹平红毛衣褶皱。看守递来白绸带,她拒绝蒙眼:“让他们看看共产党是什么样子。”押赴途中,她忽然回身,冲黄茂才轻轻点头。大雾翻滚,枪声断裂山谷。 三十年后,荣县县委档案室接到一份发黄的油纸包。包内是江竹筠写给儿子的绝笔:“盼教云儿踏着父母的足迹。”折痕、暗语、墨迹位置,与1979年经办人手里珍藏的底稿分毫不差。包裹寄出人——黄茂才。 男人此时已经白发,仍背着“反动看守”的历史包袱,常在田头被小孩扔石子。法院复查组抵达那天,他用微哑的嗓子只说一句:“信在这,别把渣滓洞的姐妹忘了。” 1982年夏,重庆红岩魂陈列馆布展。他的旧眼镜放在展柜左侧,那件灰毛衣放右侧。解说词没有渲染,也没给他“英雄”头衔,写的只是“曾在歌乐山监所担任看守,协助转递情报十五次”。参观者路过时会低声议论:“怎么,一个国民党看守?”随即又停下脚步,盯着玻璃里那封薄薄的信。 值得一提的是,黄茂才平反后拒绝转业安置,自请回村务农。他说,“地里庄稼不会歧视人。”偶有采访,他只重复一句:“江姐疼我,像亲姐。”再问,他便沉默。 年终,四川党史部门存档汇总:因黄茂才提供的口供,渣滓洞地下交通线得以完整复原。没有夸张的修辞,只有六页A4纸,标注了暗号、传递路径、掩护站,以及七个曾被遗漏的牺牲者名字。档案员签批意见:“补全真相,见证人性。” 传闻里,“正义”常轰轰烈烈;在歌乐山,它却靠一封折痕潦草的家书、靠一个普通看守一次次匆忙的脚步。枪声早已停歇,旧砖墙上却依稀能辨认出那行刻下的细小字母:GZJF——广州解放。有人说,那是江姐留给黄茂才的暗号,也有人说只是他刻给自己的提醒。究竟如何,已无从考证。反倒是那件毛衣,至今仍带着微微旧皂味,静静叠在陈列柜里,告诉后来人:黑暗可以很深,但人的心,终有亮处。