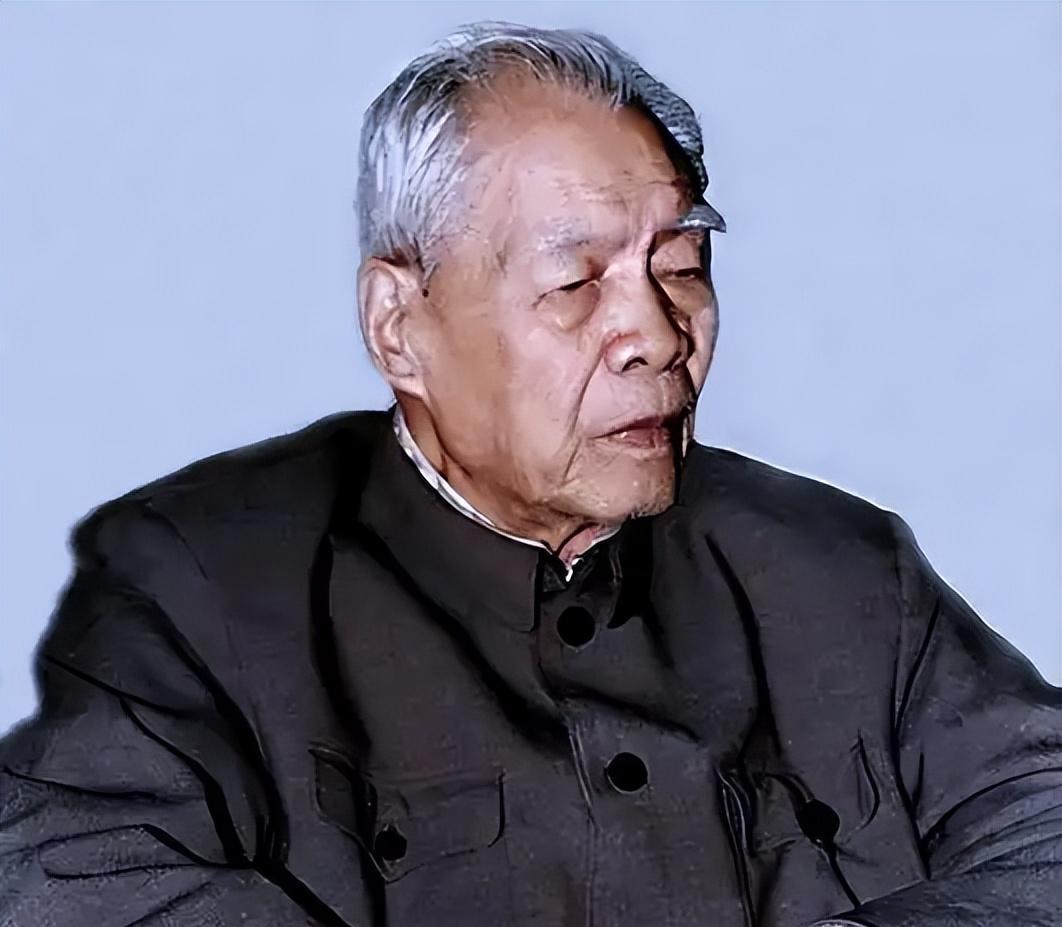

最先执掌兵团的开国大将,不是陈赓,而是另外一位大将 “1937年8月5日,主席,延安周边的防务能不能再稳一稳?”参谋一句略带焦急的询问,把窑洞里略显闷热的空气瞬间推向了凝重。 许多人提到兵团指挥权时,下意识便把目光锁定在陈赓。理由很直观:解放战争伊始,他率陈谢兵团横扫中原,战例密集,战报亮眼。然而,如果把时间拨回到抗战全面爆发的头一年,会发现另外一位名字早已和“兵团”两个字紧密相连——萧劲光。 线索得从国共第二次合作说起。蒋介石为了限制八路军扩编,仅允许设立三个师。表面上看,这道命令只是行政限制,实则暗藏削弱之意。剩下的红军指战员怎么办?中央决定设立后方总留守处,担负保卫延安与陕甘宁的重任,负责人正是时年仅三十二岁的萧劲光。 同年八月底,留守处再度扩编,更名为八路军留守兵团。兵团这个称谓第一次出现在我军序列,虽然规模无法与后来四万乃至六万人的解放战争兵团相提并论,但建制齐全、任务独立,这就意味着萧劲光已经以“兵团司令”身份,对接中央军委直接领受命令。 边区局势并不比前线轻松。日伪军数次企图北上突袭延安,土匪加散兵更像游走毒刺。萧劲光的打法颇有章法:一手抓机动作战,一手抓剿匪清剿。巷道逼仄,他干脆拆墙穿院;山沟狭长,他就拉开疏散面契机伏击。短短两年,留守兵团肃清了大小股匪患一百六十余起,为陕甘宁打造了相对稳固的后方。 有意思的是,彼时的陈赓仍在晋东南指挥386旅。386旅硬悍出名,日军甚至给出“宁打386,不碰正规师”的无奈评价。可不管386旅战绩如何辉煌,它终究尚属师以下建制。要论最早握兵团旗号的开国大将,萧劲光的时间点整整早了一年半。 再把镜头推到1947年夏天。国民党重兵围攻延安,西北野战军顺势东进,中央机关千里转战。留守兵团此时改番号为西北野战兵团直属警卫部队,萧劲光率部依旧担纲延安外围;紧接着1948年5月,他被调入东北,接替罗荣桓前往第一前方指挥所。当年8月,番号正式改为东北野战军第一兵团,司令员仍是他。换言之,萧劲光不仅最早拥有兵团头衔,还见证了兵团体制从抗战雏形到解放战争成熟的全过程。 不容忽视的是,兵团称谓之所以能在解放战争时期大放异彩,与抗战时期的试验田直接相关。组织架构怎么配置,参谋、政工、后勤如何磨合,萧劲光在陕甘宁已经用实战打过样板。没有这些经验,后来辽沈战役三箭齐发、淮海战役十四个兵团云集,协同效率很难达到既定高度。 再比较两位大将的个人轨迹,可以发现一个巧妙的互补:陈赓的强项是突击与教学,把最精锐的攻坚诀窍沉淀为教材;萧劲光更擅长体系化建设,擘画远景。建国后,陈赓挑起哈军工,七年培育出上万名工程军官;萧劲光从零起步筹建人民海军,白手起家搞舰艇、练航空。两条路线相互支撑,为国防版图添上陆海空三维坐标。 有人或许会问:早执掌兵团这一纪念意义到底重不重要?答案并非一句简单肯定或否定。对萧劲光而言,它记录了一个时代的职责安排,也字面写下了他“先行者”的身份;对后来的解放战争体系而言,这段经历提供了可复制的模板。军史研究者在翻阅档案时常感慨:一纸调令背后,可能隐藏着成体系的创新试验,这正是留守兵团案例带来的启示。 试想一下,如果1937年没有那道成立留守兵团的命令,延安外围的安全要素被迫拆分到零散警备区,社会秩序、情报供应、兵员训练都将出现断档。后方不稳,前线也难以放手去打。正是萧劲光的兵团化管理扛住压力,让刘志丹创建的西北根据地得以保有持久生命力。 遗憾的是,萧劲光与“兵团司令”这顶光环仿佛刻意保持低调。许多回忆录更愿意渲染他在海军的事迹,却对早期兵团化尝试轻描淡写。年轻读者于是更熟悉“海军司令萧帅”,而不知“首任兵团司令萧劲光”。信息落差的成因复杂:文件散佚、口述史偏差、乃至英雄叙事的聚光效应,都在其中起作用。 把陈赓、萧劲光同时置于时代坐标轴,才能看清新旧军制转换的脉络。一个以纵队升级兵团,一个以留守转换兵团,路径不同,落点一致——让人民军队真正意义上拥有了横向协同和纵深突击的组织格局。这一点,值得后来者持续挖掘,而不仅仅停留在“谁更早”“谁更帅”的表层讨论。