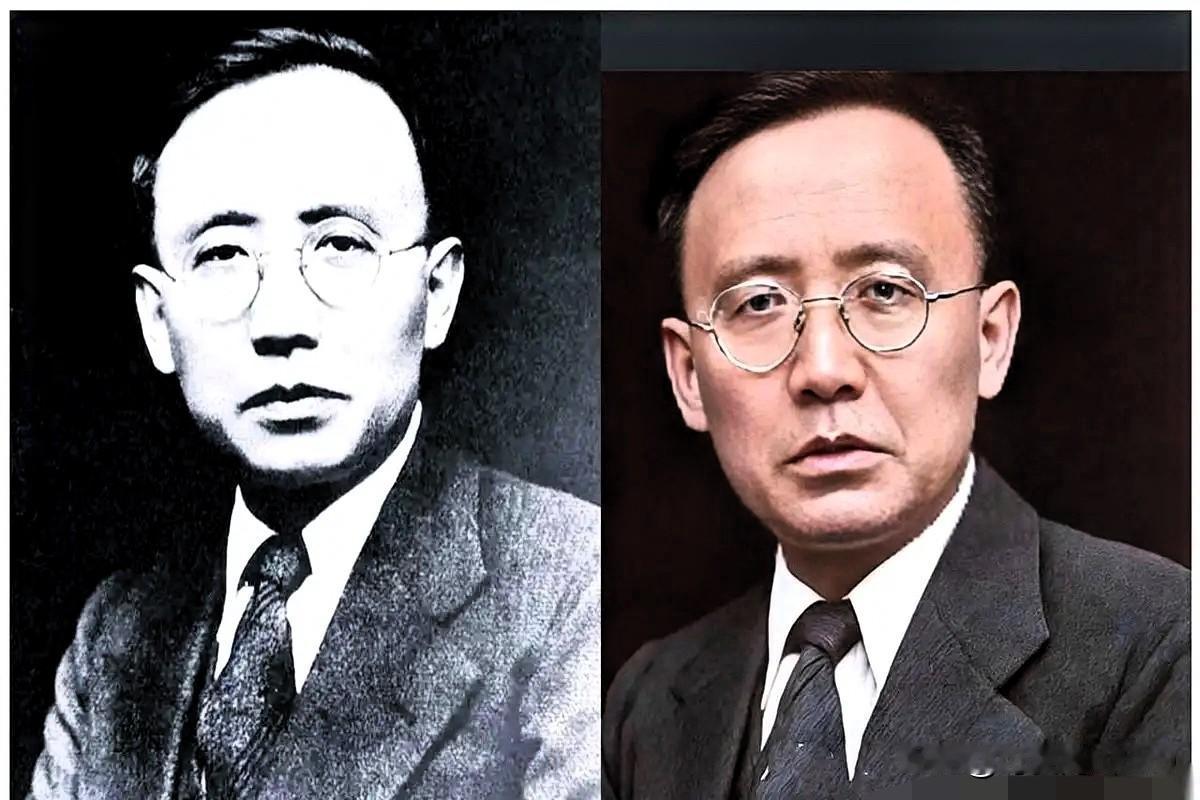

陈独秀晚年非常惨,两个儿子已经牺牲了十多年,他和妻子潘兰珍生活困顿,有时甚至断粮半个月,但在他都吃不上饭的时候,身上其实怀有两万元巨款。 陈独秀的晚年,简直是“虎落平阳被犬欺”的真实写照。 1927年,他因大革命错误被开除党籍后,告别政治舞台,辗转多地躲避追捕。1932年被捕入狱,南京老虎桥监狱的铁窗磨去了他的锐气,却磨不掉骨子里的硬气。 国民党许以高官厚禄拉拢,他冷笑回绝:“我陈独秀宁肯站着死,绝不跪着生。”出狱后,曾经的同志朋友大多离散,两个儿子陈延年、陈乔年为革命牺牲已逾十年,音信全无。 没人知道,这位落魄老者怀里的两万元,是国立编译馆预支的《小学识字教本》稿酬。这笔在当时能抵普通人数十年收入的巨款,他分文未动,用一块旧布层层包裹,藏在最贴身的衣袋里。 断粮的日子里,潘兰珍把仅有的一件棉袄当了,换回半袋糙米。她小陈独秀二十九岁,从上海时的邻居到监狱外的守护者,五年牢饭送了五年,如今又陪着他在川东山村受苦。 邻居看不过去,送来一把青菜几个红薯,总要先请他写幅楹联,怕伤了这位读书人最后的体面。陈独秀提笔时手会抖,却依旧笔力遒劲,字里行间藏着未凉的意气。 1937年出狱后,他辗转到了四川江津,住进鹤山坪一间破旧农舍。屋顶漏雨,墙壁透风,潘兰珍每天天不亮就去山坡挖野菜,再做点零工补贴家用。 有次断粮半个月,陈独秀咳得直不起身,潘兰珍抱着他哭,劝他动用那笔钱。他摇头,声音沙哑却坚定:“这是写书的钱,一分都不能挪作私用。” 他一辈子认死理,早年拒绝外来经费,说“革命要靠自己的力量”;如今落魄了,依旧守着底线,不愿让学术经费沾染上生活的烟火气。 国民党没放弃拉拢他。1939年,胡宗南和戴笠带着茅台酒登门,想请他参与反共,被他闭门谢客。后来朱家骅送来五千元支票,他原封不动退回,只留下一句话:“我与蒋介石有不共戴天之仇,何来合作?” 这话不是虚言。陈延年、陈乔年牺牲时,一个二十九岁,一个二十六岁,都是被国民党残忍杀害。晚年的他,常常在夜里对着油灯,翻看儿子们留下的唯一一张合影,手指抚过泛黄的纸页,老泪纵横。 那些年,他拒绝了所有政治拉拢,也疏远了不少旧友,一门心思扑在文字学研究上。农舍的桌上堆满了古籍,油灯常常亮到天明,他想完成这部教本,让底层孩子能识字明理。 潘兰珍的付出,是他晚年唯一的慰藉。她照顾双目失明的婆母,孝敬如母;拉扯着养女凤仙,把仅有的口粮先让给老人孩子。 有人劝她离开这个穷老头,她总是摇头:“李先生(陈独秀曾化名)是好人,我跟着他,心里踏实。”她从不打听他的过去,只默默打理着这个风雨飘摇的家。 1942年夏天,陈独秀在贫病中离世,临终前还惦记着未完成的书稿,叮嘱潘兰珍把那两万元稿费交给编译馆。 这位在中国近代史上留下浓墨重彩的人物,一生充满争议。他创办《新青年》,掀起新文化运动,是中共主要创始人之一;却也因路线错误离开党组织,晚年蛰居山村。 他有过刚愎自用的过错,却始终坚守着文人的风骨与气节。国民党的高官厚禄没能收买他,生活的困顿没能压垮他,这份硬气,贯穿了他起落的一生。 两万元巨款与半个月断粮的对比,不是矫情,而是他对原则的坚守。在那个动荡的年代,太多人随波逐流,他却像一块顽石,始终站在自己认定的立场上。 潘兰珍遵照他的遗愿,料理完后事,带着养女回到上海,在小学食堂做煮饭工糊口。直到1947年,陈独秀的灵柩才被儿子陈松年运回安庆老家安葬。 如今的独秀园里,青松翠柏环绕,他的铜像目光坚定,仿佛还在注视着这个他曾为之奋斗的国家。历史终究给了他公正的评价,既承认他的功绩,也不回避他的错误。 他的晚年,惨却不卑贱。困顿的生活磨不去风骨,孤独的岁月抹不掉坚守,这份在绝境中依旧挺直的脊梁,值得后人铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。