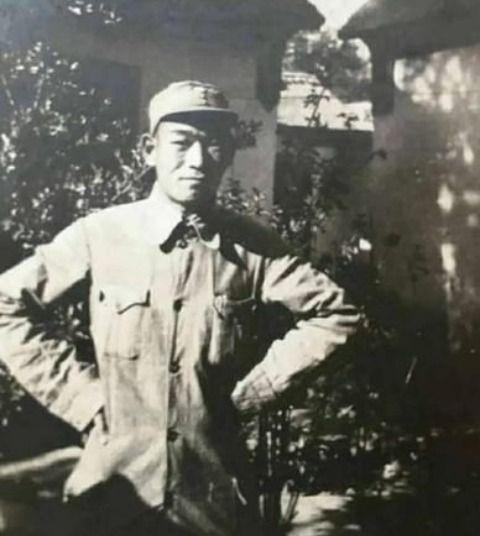

1949年,宋时轮受邀参加宴会,目光被一位身材较好的女子吸引。仔细一看,宋时轮顿感震惊,腾的一下站起来,快步走近,一下握住对方的手,激动地表示终于见到你了,女子惊诧道:“我们认识?” 宴会厅水晶灯的光晕落在董竹君月白色旗袍的盘扣上,她刚从锦江饭店的后厨赶来,指尖还带着豆瓣酱的微辣气息。 这场由新四军联络部长杨帆筹备的庆功宴上,淞沪警备区司令宋时轮的失态让满座宾客窃窃私语——没人料到这位刚率军解放上海的将军,会对一个饭店老板娘如此激动。 “您不记得我了?民国二十六年那个雪夜,在霞飞路街角给我塞棉衣和大洋的人……”宋时轮的声音带着颤音,掌纹里还留着当年冻伤的浅疤。 董竹君的眉峰微蹙,指尖无意识摩挲着旗袍领口的珍珠扣。这样的场景她并非第一次遇到,从1935年锦江饭店开业起,总有人带着各种故事找上门,说她是救命恩人。 那时的她不会想到,自己1900年出生在上海郊区那间漏雨的草屋里时,命运早已埋下伏笔。父亲黄包车的铜铃在巷口摇晃,母亲缝补的针线穿过粗布,却怎么也缝不住家徒四壁的窘迫——九岁那年,父亲咳血的痰盂摆在堂屋中央,她被三百块钱“典”给了长三堂子,契约上“卖艺不卖身”的墨迹还没干,老鸨的指甲就已经掐上她的胳膊。 青楼的雕花窗棂外,是她偷偷读的《新青年》。月光从窗纸的破洞漏进来,照亮她在账本背面写的算式。有客人醉醺醺地要扯她的衣袖,她端起茶盏泼过去,碎瓷片混着茶水溅在地上,像极了后来夏之时递给她的那把勃朗宁手枪——1914年东京的樱花树下,这位蜀军政府副都督说“跟我走”,她却偏要自己撬开牢笼,还非要在西式婚书上签下“董竹君”三个字,而不是“夏之时夫人”。 日本的三年,五名家庭教师的粉笔灰落满书桌,她学会了用日文写“自由”,也学会了在物理课本里夹藏革命传单。可回到四川夏家老宅,婆婆的烟杆还是戳着她的额头:“窑姐儿也配进夏家门?”那时夏之时的鸦片枪已经取代了指挥刀,军阀混战的硝烟里,他摔碎她的烧杯,骂她“读那些洋玩意儿有什么用”。 1934年的离婚书,她写得比当年的出逃计划还要决绝。四个女儿的小鞋摆在床头,她变卖最后一支珍珠项链,在上海大世界附近盘下店面。锦江饭店的第一锅豆瓣烧鱼端上桌时,蒸汽模糊了她的眼镜片——她没看见角落里穿长衫的年轻人悄悄把纸条塞进鱼鳃,那是地下党传递的情报,而她早已习惯在结账时多找的几枚银元,变成他们买药品的钱。 “我救过的人太多了。”董竹君终于开口,声音像锦江的汤头一样温和,“或许是某个学生,或许是逃难的母子,记不清了。”她不知道,当年那个穿着破军装的年轻人,后来成了统领千军的将军;就像当年在青楼读报的少女,也没料到自己会在半个世纪后,把价值十五万美金的饭店交给国家。 有人说她不过是顺势而为的商人,可那些被她藏在包间夹层里的电台,那些深夜送到码头的药品,早把答案写在了历史的褶皱里。晚年接受采访时,97岁的她还在念叨没办成的幼儿园,说当年要是学堂没停办,父亲的铜铃或许能少摇几个来回。 水晶灯的光依旧明亮,宋时轮的手还没松开。窗外,上海的弄堂里传来黄包车的铃铛声,像极了一个世纪前,那个送女儿去学堂的父亲,在巷口轻轻摇响的希望。