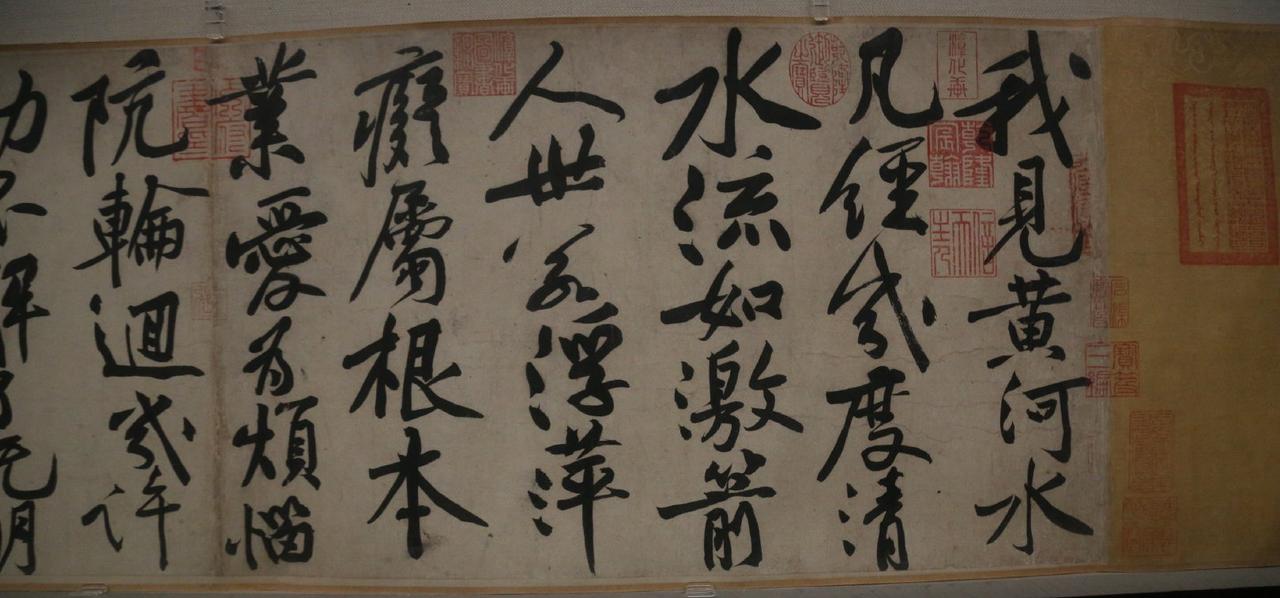

我,班固,与妹妹班昭共著《汉书》,用两代人的笔,写尽大汉风骨 案头的竹简堆成了山,窗外的梧桐叶落了又青。我是班固,此生最大的执念,就是替父亲完成那部未竟的《汉书》。 父亲班彪在世时,常对着《史记》叹息。司马迁的笔墨纵是精妙,却止于汉武帝太初年间,此后的百年大汉风云,竟无人著述。父亲攥着笔,一笔一划写《后传》数十篇,可书未成,人先逝。 守在父亲的灵前,我捧着那摞写满字的竹简,指尖冰凉。兄长班超早已投笔从戎,在西域的黄沙里挥剑扬威,封侯定远;而我,一介书生,能做的,唯有接过父亲的笔,续写这大汉的春秋。 我把自己埋进了故纸堆。皇家藏书阁里的典籍,民间流传的轶闻,朝堂上的诏令奏议,边关送来的战报文书,但凡与大汉相关的文字,我都视若珍宝。 可这条路,哪有那么好走。 有人上书告发,说我私改国史,罔顾圣朝。囚车哐当哐当驶入洛阳城时,我望着天边的云,心里竟没有半分惧意,只有不甘——我还没写完高祖的龙兴,没写完武帝的开疆,没写完昭宣的中兴,怎么能就此停下? 万幸,兄长班超恰好从西域遣使回京,听闻我入狱的消息,快马加鞭上书汉明帝,字字泣血,陈明我著书的初衷。明帝览书,又取来我写的书稿细读,当即拍案叫绝:“此等良史之才,岂可埋没狱中!” 我不仅被无罪释放,还被任命为兰台令史,奉旨编撰《汉书》。 这道圣旨,不是赦免,是重托。 我搬进了兰台,与竹简为伴,与孤灯为伍。寒来暑往,春去秋来,案头的竹简越积越厚,笔下的文字越写越顺。从汉高祖刘邦斩蛇起义,到汉平帝元始年间的风云变幻,百年大汉的兴衰荣辱,在我的笔端缓缓流淌。 可命运总爱开玩笑。 就在《汉书》即将定稿之时,我因受窦宪案牵连,被捕入狱。狱中的墙壁冰冷刺骨,我望着那半截没写完的《汉书》,一口血呕了出来。弥留之际,我攥着狱卒的手,用尽最后一丝力气:“我的书……还没写完……” 我以为,这部耗尽我毕生心血的史书,终究要成残卷。 直到妹妹班昭,接过了我手中的笔。 班昭自幼聪慧,通读经史,是远近闻名的才女。兄长班超在西域,我在狱中,偌大的班家,唯有她能担此重任。她抱着我未完成的书稿,走进了兰台,像当年的我一样,埋首于典籍之中。 后宫的妃嫔们劝她:“你一介女子,何苦受这份罪?” 她只是摇头,执笔的手稳如磐石:“这是父亲的遗愿,是兄长的执念,更是我班家的使命。” 她补写了《汉书》的八表,又整理了《天文志》。那些晦涩的天文历法,那些繁杂的诸侯世系,她一一考证,字字推敲。深宫的烛火,陪她熬过了无数个不眠之夜;案头的砚台,被她磨秃了一方又一方。 当最后一笔落下时,她放下笔,望着窗外的阳光,泪如雨下。 这部《汉书》,始于班彪,成于班固,终于班昭。三代人的心血,两代人的接力,才换来这部纪传体断代史的煌煌巨著。 后来,大儒马融伏于阁下,细细研读《汉书》;后来,天下学子争相传抄,洛阳纸贵;后来,史书有了“前四史”,《汉书》赫然在列。 有人说,《汉书》是史家之绝唱;有人说,班氏一门,满门风雅。 可他们不知道,那泛黄的竹简上,写的不仅是历史,更是班家两代人的坚守。 我是班固,此生能与妹妹共著《汉书》,无憾矣。 班氏兄妹著汉书 汉书背后的故事 大汉风骨

真理就在导弹射程之内

[赞][赞][赞]