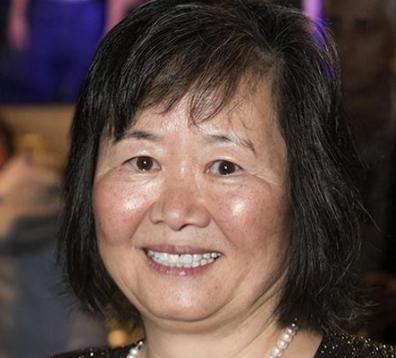

1991年,河南一位女医生发现血样异常,第一时间向单位汇报,但却无人理会,无奈之下,她直接向中央卫生部上报,凭借她的坚持,挽救了数十万人的生命,她却因此被开除公职,最终被迫离开祖国,远走他乡。 九十年代的河南农村,很多人提起卖血这事都五味杂陈。 那会儿地里收成不好,一年忙到头手里也攥不住几个钱,偏偏血头们天天在村口吆喝,说什么"抽点血换钱,比种地轻松多了"。 时间长了,不少人动心了,毕竟看着邻居家靠卖血盖了新房,谁不眼馋呢?可他们不知道,那些重复使用的针头,早就成了索命的利器。 王淑萍本来想按程序一步步来,发现血样有问题就赶紧写报告给领导。 后来发现根本行不通,领导把报告往抽屉里一锁,说她小题大做,还警告她别影响了地方招商引资。 换作别人可能就忍了,可她是医生啊,眼睁睁看着病毒可能通过血液扩散,怎么睡得着觉?那几天她饭都吃不下,办公室的灯常常亮到后半夜。 思来想去,她把检测数据、患者症状、病毒样本图谱整理成厚厚一沓材料,趁着去北京开会的机会,托老同学直接送到了卫生部。 当时心里也打鼓,怕这事闹大了自己扛不住,但一想到那些还在排队卖血的乡亲,就觉得没退路了。 没想到中央反应那么快,专家组三天就到了河南,一查吓一跳,好几个血站的感染率都超过了15%。 紧接着全国性的整顿就开始了,非法血站一个个被关停,检测标准也提高了不少。 本来以为这是好事,可王淑萍的日子却越来越难。 医院开会批评她"目无组织",同事见了她都绕着走,连家门口的菜市场都有人指指点点。 第二年开春,一纸开除通知送到了她手上,理由是"违反组织程序,造成不良影响"。 无奈之下,她带着家人去了加拿大。 听说后来在国外的实验室继续研究病毒,还发表了好几篇论文。 2005年有记者找到她,问她后不后悔,她沉默了半天说,要是再来一次,可能还是会这么做,只是苦了孩子,跟着她在异国他乡受了不少罪。 这些年偶尔有河南的老乡去看她,说现在村里建起了艾滋病防治中心,年轻人都知道卖血的危害了,她听了眼圈就红了。 如此看来,王淑萍的遭遇不是个例。 从非典时期的蒋彦永到后来的李文亮,好像每次公共卫生事件中,最先发出警报的人总会遇到麻烦。 直到2019年《基本医疗卫生与健康促进法》出台,才明确规定不能打击报复举报人,可具体到怎么保护,怎么赔偿,还是没说清楚。 现在回过头看,1991年那场血荒危机,不光挽救了几十万人的命,更推动了无偿献血制度的建立。 1998年《献血法》实施后,血站的检测设备更新了,操作规范也严格了很多。 只是每次路过医院的献血车,我总会想起那个远在加拿大的女医生,她用自己的前途换来了制度的进步,这样的代价实在太沉重。 说到底,一个健康的社会,不该让说真话的人付出这么大的代价。 王淑萍离开祖国的时候,带走的不仅是家人,还有一个医生最珍贵的职业荣誉。 而我们能做的,就是记住这段历史,让每个敢于发声的人都能得到保护,而不是孤立无援。 这或许才是对那些先行者最好的告慰,也是避免悲剧重演的唯一办法。