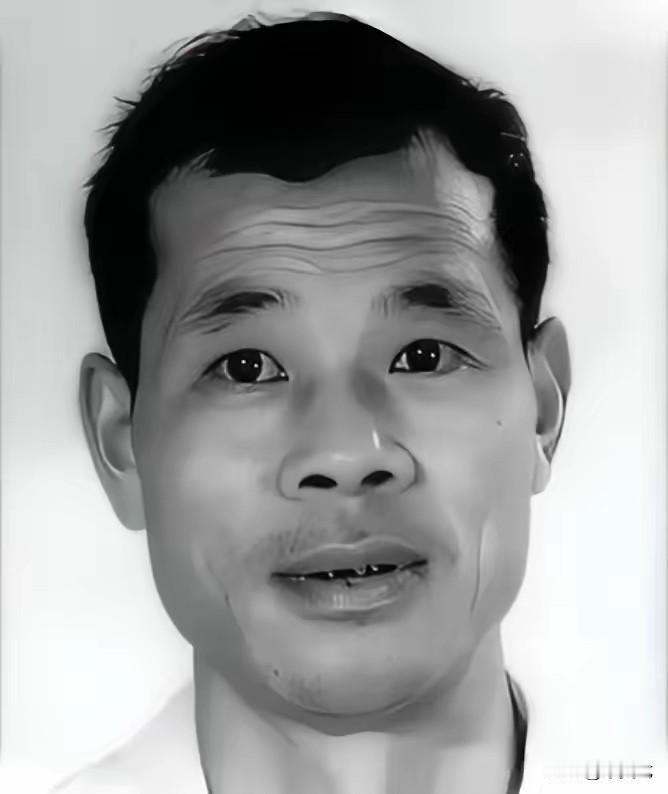

1982年6月16日,就是这个看起来朴实无华的男人,当医生剖开他遗体后震惊的发现,他体内都布满了肿瘤,肝、肺、脊柱,甚至骨髓里……全都是。胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医护人员瞬间红了眼眶。 1982年6月的西安,太阳刚爬过军工厂家属院的墙头,空气里还飘着早饭的粥香。罗健夫的遗体被推往解剖室时,几个跟他共事过的工程师站在走廊里,眼圈红得像浸了水的布——谁都知道他病了,却没人想过会是这样。 解剖台的灯光白得刺眼,主刀医生拿着手术刀的手顿了顿。眼前这个男人看着实在普通,洗得发白的蓝布工装,手腕细得像根芦苇,生前最后一次见他,还在车间里蹲在地上画图纸,咳嗽得直不起腰,却摆手说“没事,老毛病”。 当刀锋划开胸腔,所有人都倒吸了口凉气。肝上的肿瘤密密麻麻,像爬满了褐色的疙瘩;肺叶硬得像块石头,切开时能听见细碎的响声;连脊柱缝隙里都嵌着癌细胞,轻轻一碰就掉渣。最让人揪心的是胸腔里那个大肿瘤,沉甸甸地压在心脏旁边,用尺子一量,直径比心脏还宽出两厘米。 “这……他是怎么熬过来的?”年轻护士手里的托盘晃了晃,镊子“当啷”掉在地上。她想起上周去病房送药,看见罗健夫趴在床上,用胳膊肘支着身子改图纸,汗水把枕头洇出个深色的圈,床头柜上的搪瓷缸里,只有半缸凉白开。 罗健夫是谁?现在问起这个名字,十个人里九个摇头。可在七十年代的西安光机所,这名字响得很。他是我国第一台图形发生器的研制组长,那玩意儿是卫星遥感的“眼睛”,没有它,卫星拍回来的照片就是模糊的一团。 当年搞研发时,他带着团队在废弃的仓库里干了三年。冬天没有暖气,就裹着军大衣画图,铅笔尖冻得发脆,一写就断;夏天像蒸笼,他中暑晕过去两回,醒了灌口凉水接着干。有次调试机器到半夜,他突然疼得蹲在地上,冷汗顺着额角往下淌,同事要送他去医院,他咬着牙说:“等这步走完,不差这一会儿。” 后来才知道,那时候癌细胞就已经在他身体里扎根了。他总说“年轻,扛得住”,把研究所发的保健票全给了老同志,自己揣着止痛片上班,疼得厉害了就偷偷嚼两片,久而久之,药片的棱角把口袋磨出个洞。 1981年冬天,他终于撑不住倒下了。住院那天,怀里还揣着本画满公式的笔记本,护士要收走,他急得直摆手:“这是宝贝,比我命还重要。”弥留之际,研究所的领导来看他,问还有什么心愿,他喘着气说:“图纸……在抽屉里,第37页有个参数……再核对下……” 解剖室里静得能听见呼吸声,医生用镊子轻轻拨开那个大肿瘤,发现下面的心脏还保持着收缩的姿态,像是到最后一刻,还在为那未完成的事业跳动。现场的医护人员都红了眼眶,有人背过身去抹眼泪——他们见过太多病人,但从没见过谁,能带着这么多肿瘤,硬撑着把国家急需的设备搞出来。 葬礼那天,军工厂家属院的人几乎都来了。一个戴红领巾的小姑娘举着花圈,她爸爸是罗健夫的徒弟,总跟她说:“罗叔叔的手,能画出卫星的眼睛,却舍不得给自己买块手表。”队伍里还有当年被他让过保健票的老工程师,拄着拐杖走得很慢,嘴里念叨着:“他总说‘国家的事急’,自己的病却一拖再拖……” 现在的年轻人或许很难想象,那个年代的科研工作者是怎么过日子的。他们拿着微薄的工资,住着简陋的房子,却把心掏出来扑在事业上,像罗健夫这样,把命都搭进去的,还有很多。 解剖报告最后写着:全身多发性转移癌,晚期。可那些见过他工作的人都知道,支撑他走到最后的,从来不是身体的韧性,而是心里那团火——一团想让国家快点强大起来的火。 多年后,西安光机所的展厅里,放着第一台图形发生器的复制品,旁边摆着罗健夫用过的铅笔和笔记本。有参观者问起这个名字,讲解员总会指着窗外的天空说:“你看那些卫星传回的清晰图像,里面都有他的影子。” 阳光透过玻璃照进来,落在笔记本泛黄的纸页上,上面的字迹力透纸背,像极了那个朴实无华的男人,用生命写下的答案。

用户18xxx58

向英雄致敬

用户10xxx82 回复 11-30 00:49

正宗中国人[点赞]

春哥 回复 用户10xxx82 11-30 13:49

那你就是假的,你说这话的逻辑是想为自己的平庸贴金吗?

书生则刚

致敬中国的脊梁[点赞]

谢海清 回复 11-30 16:05

国家正是有这种人才立于不败之地。

用户10xxx41 回复 11-30 20:14

得不到医疗,你想这样?

秋天的骑兵

完成中华民族伟大复兴的英雄!!!

8734435 回复 11-29 23:53

完成中华民族伟大复兴的英雄!!!

LOLandQAQ

国家栋梁!民族脊梁!

瑛钧洁措

向罗英雄致敬

迈迈

致敬国之脊梁。

海洋里的鱼

中国应该大力去宣传哪些默默无闻而付出一生的科学家,正因为国家有这些无私的人,才让现在的国家稳定和繁荣,现在的学校课本还有多少在介绍这些为国家付出一生的人了。国家也在严格保密这些还在努力一线的工作人员。只是希望当他(她)们可以站在世界人的舞台前,希望多多宣传让后代们有机会更多了解。

要一一一六

那么苦那么累他在坚持[赞],现在有些人想办法往美国走,说追求更好的发展空间,纯属屁话!

发财羊

我只能为你们点赞!你们说的话都是我想说的!致敬国之栋梁!!!

用户37xxx07

致敬英雄

曾经沧海

向前辈致敬!

顽石

致敬!

一起潇洒

英雄,国之脊梁[祈祷]

用户70xxx89

单位都没搞清楚就发。罗健夫是骊山微电子771所研制图形发生器的。光机所是长春光机所,和罗健夫齐名的蒋筑英

孤帆远影 回复 12-01 02:58

你太牛了,连我上小学的时候要学习的模范人物的名字都这么清楚,他们好像是同时被宣传的吧?

雨疏风骤

国家脊梁

祝福祖国

致敬英雄!

晓军

逝者安息!一路好走!

用户22xxx63

这是英雄!要尊重!这才是我们要追的星!

一条虫

致敬这些为发国防科技

晨光

向英雄致敬!谢谢您!

乐登彼岸

这才是真正的英雄。

孤城落叶

敬礼!

用户10xxx31

一生献给伟大的事业

用户11xxx75

这样的人就应该给予子女特别关照;[点赞][点赞][点赞]贪官污吏的子女就应该株连九族![抠鼻]

心看天下

民族脊梁

聚散两依依

这才是该在网上、媒体上多宣传的共和国英雄

用户16xxx05

向共和国的脊梁致敬

用户10xxx38

真正的英雄,中国人的脊梁!!

天昊

民族脊梁

一骑绝尘

民族脊梁

海阔天空

民族的骄傲

有个朋友

这才是我们的明星[点赞][点赞][点赞][点赞]

风浴歌

民族之光,致敬!

呲花

这么写到底是支持科研人员这么干?还是要提高科研人员的体检待遇和频次

夜行货车

病得不轻的不只是他。

乄征服者↑

致敬英雄

用户10xxx04

致敬,中国脊梁

春去春会来花谢花会再开

盖世英雄

我就是我

英雄是红星,是历史上的指路灯,希望大家能够记住我们国家的英雄!像英雄致敬🫡

佳乐通讯

致敬

昊天

敬礼!!!国之栋梁!!

用户10xxx98

照顾好国士的家属。

黑丝带

[祈祷][祈祷][祈祷][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

用户13xxx64

那一代人真的是鞠躬尽瘁死而后已!是他们撑起了共和国脊梁!

用户10xxx16

国家栋梁!民族脊梁!向英雄致敬!

下梅二哥

都是无名英雄,资本一天到晚宣传狗屁的网红割韭菜

笑看人生

[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

用户10xxx92

致敬中国的脊梁[点赞]

浮云

鞠躬,敬礼🫡

斌斌

那时是真爱国!

用户45xxx30

国士无双呀

懒懒

国家脊梁

老北京

航天英烈!当时还有中科院的以为英烈,蒋筑英!我们的每一点进步的道路都是英雄呕心沥血铺就的。。。

小雨

国家栋梁!民族脊梁!

金龙鱼

先生千古

用户10xxx62

致敬英雄

用户10xxx71

长期熬夜是癌症的第一因素,抽烟喝酒是不是主要原因得看个人身体素质。高温高油高盐重口味也是主要原因。不想年纪轻轻就得绝症的,还是早睡的好一点

风之笛

致敬国家脊梁!

小牛3545

英雄 谁来珍惜

大方先生

蒋祝英,罗建夫

余辜余罪

能不能入语文课本

风之谷

蒋筑英罗健夫都80年代初宣传科技人员的典范

风再起时

罗健夫、蒋筑英,科技工作者的楷模

用户10xxx53

国家栋梁!民族脊梁!

溜溜

共和国脊梁[点赞][点赞][点赞]

等风也等你

现在单位都是老油条有几个能干活的

用户10xxx39

齐名的还有蒋筑英。

盘龙云海

国之栋梁

用户10xxx08

国之脊梁,永垂不朽。

scorcher

人民英雄永垂不朽!

致命距离

这样的国家国宝级科技技术人才,才是应该大力推广宣传的主力!不比老宣传那些流量明星和演艺圈子里一地鸡毛的烂事糗事猎奇新闻好多了!

想要上天

蒋筑英,罗健夫,80年代初期大力宣传的科技人才英模。

小熊

榜样!这是!

乾元盛世

报道这些比老是写那些什么明星好,明星都贡献了什么?

九天

中国的脊梁,5000年来从未消失。也会一直传承下去。

楼上楼下

华夏英雄,不应该被遗忘。

农夫

国之脊梁,民族之光,向人民英雄致敬!

冰之恋

向英雄致敬

贪玩的月亮。

向中国脊梁致敬,向英雄致敬。[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

用户54xxx68

向伟大的英雄学习

一挥沧浪

架海紫金梁!可惜倒在岗位上,致敬!

月焰

民族脊梁

用户18xxx97

向英雄致敬!

海边的风

对不起,我是一个俗人,我所做的一切都是为了自己,我理解不了你的胸怀,但我要为你致敬,你是好样的!

千百度

西安有个西北光学仪器厂,当地人叫西光厂,我在那当过小工,75年的事。

用户10xxx75

致敬您,您是民族的精英,您是国家的栋梁

时光

这才是民族脊梁国家榜样!

就是浪1708

我记得当年罗健夫、蒋筑英新闻里经常出现

用户10xxx12

为什么好人总是不长命啊?老天爷是把优秀的他们都召到天上去了吗?

zjsyh32

蒋筑英,罗健夫当年知识分子的楷模!

用户49xxx90

级别不行吗?没有核磁共振做个x光不难吧

脚踏东京湾的食铁兽

向为保家卫国牺牲的科研烈士致敬[玫瑰][玫瑰][玫瑰][祈祷] 您们永垂不朽[祈祷]

用户16xxx94

向英雄致以最崇高的敬意!

外乡人

致敬

在水一方

向前辈致敬,鞠躬,感谢

小熊

就是他们,就是这些老一辈的科学家们,工程师们————用生命支撑起新中国的脊梁!!!

用户18xxx21

致敬英雄 佩服佩服

Rain

英雄不朽!

孤帆远影

上小学时,罗建夫、蒋筑英都学习过,但是不知道他们是干什么的,只知道西安第四军医大学有个张英,为了救一个掏粪工人而牺牲,当时报纸上还讨论过一阵子,有人认为一个大学生救一个掏粪工太不值得了,那时候的英雄人物无私奉献的精神太佩服人了,还有救火少年赖宁,这四位我上小学都宣传过,希望以后的历史都还留有他们的事迹,小人物大英雄

扫码加关注

这些才是该青年人崇拜的人,开演唱会对国家没啥用