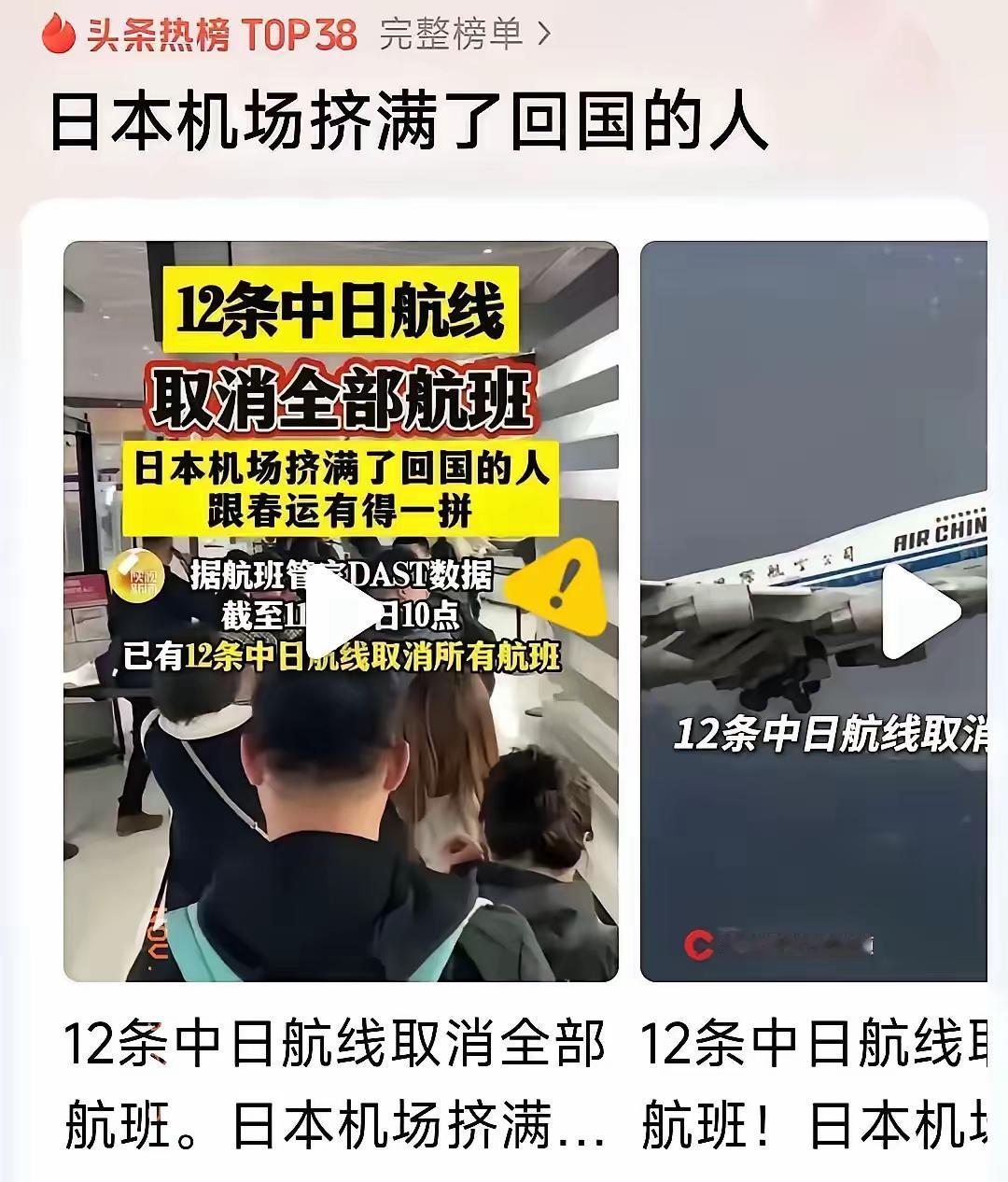

美国和日本突然宣布了! 《冲绳返还协定》签署于1971年,日本于1972年将琉球的行政管理权移交给日本。历史上,琉球与明朝有册封关系,但并未成为明朝的领土。 先说外交这一波。中国直接取消了一个原本很重要的会议,这一招看似小动作,但含义很明确,我不干,你也别想着轻易搞事情。取消会议这事儿,在外交圈里是明晃晃的“红线警告”,意思是“别踩我底线,否则后果自负”。 很多人可能没体会到这背后的味道,其实这就是中方在告诉日本,你的某些行为和言论,已经触及我的核心利益,台海是底线问题,没得商量。 接下来是经济层面的压力。虽然这次没有完全公开大规模制裁的消息,但中国对日经济互动的态度明显收紧,部分高敏感行业被拉入重点监控。 经济制裁其实是双刃剑,但这边完全稳住了节奏,没有过度激进,也没有显得软弱。用一句轻松的比喻就是:你想捣乱?行,我不出手重拳,但我慢慢让你觉得“哎哟,这日子不太好过”。 法律手段也是不可忽视的一环。中国在相关领域强化了立法和监管,让某些潜在“刺激行为”直接被法理约束,这种方式有意思,不用喊口号,不用打炮仗,但效果一样明显。 这也是中方战略定力的体现,用制度和规则,把对方的任性行为牢牢束住,让你想插手都没那么容易。 同时,中国对韩国的态度又截然不同。韩国这次并没有在台海问题上挑事,中国选择温和应对,双方保持沟通渠道畅通。 这种差别化处理体现了中方在区域外交上的灵活性,对挑衅的日本坚决应对,对合作的韩国稳步推进。用一句话总结就是“区别对待,精准打击”,既展现硬实力,也展示战略智慧。 不得不说,这种多层次的应对方式,透露出一个很重要的信息:中国不仅在单纯的“斗嘴”或“斗气”,而是在做一套完整的战略布局。 外交手段、经济制约、法律约束,每一环都在支撑整体战略,而且衔接紧密。这让日本在连续17天的交手中明显感到压力,你以为只是在喊话,其实每一个动作都可能踩到规则雷区。 再看日本这边,他们可能没完全意识到,面对中国的底线态度,光靠嘴硬和政治秀是远远不够的。17天看似短,但在外交节奏里,每一天都意味着信息传递和心理战。 日本的几次尝试介入台海事务,都被中方用“行动而非言辞”巧妙化解。这种处理方式既不给对手太多台阶,又稳住了国内和国际舆论场,双赢。 从战略角度看,这次事件还有一个很值得注意的点,中方对不同国家采取不同节奏和力度,体现了外交策略的成熟。 对挑衅者,直接硬刚;对顺风者,保持友好。这种灵活性不仅维护了国家利益,也给其他地区国家树立了参考模式:面对大国冲突,精准判断,合理应对,比盲目跟风更有效。 顺便说一句,媒体和民众的关注点也很有趣。一边是日本不断发声,一边是中国沉稳应对,这种“声量不等于胜负”的现象提醒大家,外交真正比拼的,是策略、耐心和整体布局,而不是一时的情绪表达。 很多时候,看起来吵得最凶的,不一定最占上风;稳稳压阵、用规则说话的,才是掌握主动权的人。 这次中日交手,也让不少人意识到,国际关系里,所谓的“脾气”其实只是表象,更重要的是实力和定力。 中国的动作告诉全世界,在核心利益上,你可以讨论,但不能轻易挑战。轻松点说,如果把外交比作麻将,中方这一波稳稳抓住了底牌,既不给日本看出破绽,也保证自己不会踩雷。 这次事件给我们的启示很直白,面对挑衅,沉稳而果断是最好的回应;面对合作,灵活而精准才是策略; 而在复杂的国际关系里,多层次的手段比单一手段更有效。17天的交手,不只是中日博弈,更是中方战略智慧的展示。 所以,看到日本不服气、连续动作频繁,不必惊讶。中方完全有能力用冷静、制度和经济手段,把问题处理得既稳妥又有力。这种“硬实力+软策略”的组合,让对手无从下手,也让其他国家明白,面对中国,别轻易踩底线。 说白了,这就是一场不动声色的“外交秀”,看似平静,实则精彩。17天内,日本尝试搅局,中方稳住阵脚,最终让局势明朗,谁能玩得起底线,谁就能赢。 信息来源:观察者网 外交部:当前不具备举行中日韩领导人会议的条件