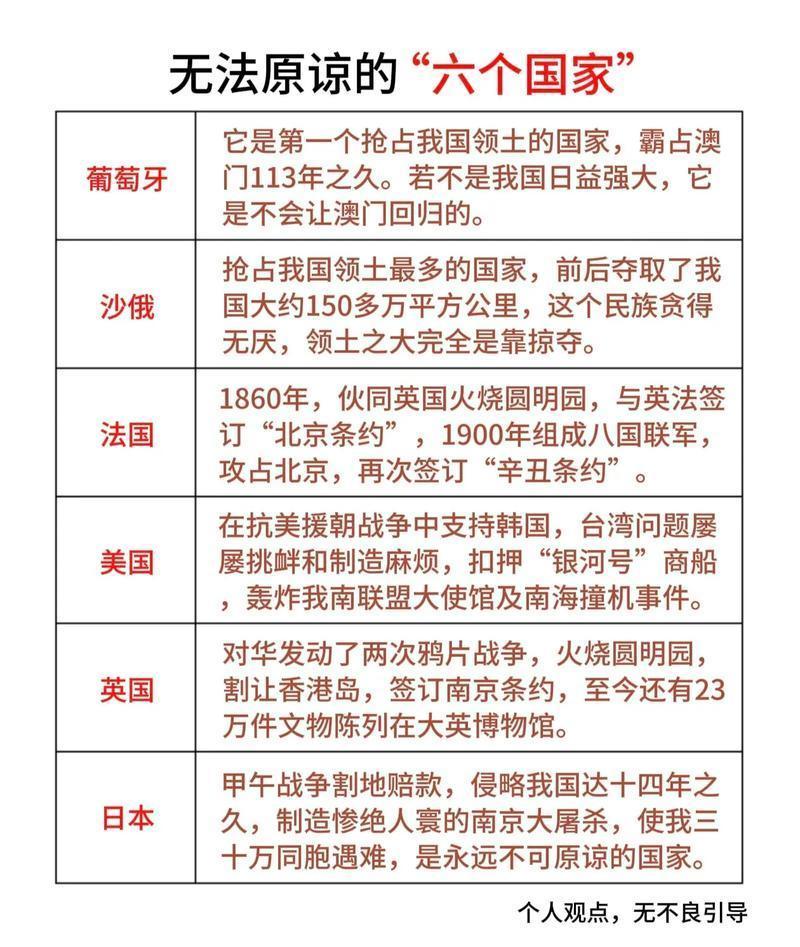

英国当年真是开了个头,而且这还不是普通的事情,说难听点就是用枪炮和条约把“抢劫”变成了明面上的规矩。其实事情一开始特别简单,主要就还是钱的问题。19世纪初,英国人发现用工厂里的布匹换不到多少中国茶叶和丝绸,银子都快被掏空了,东印度公司动了脑筋。然后鸦片被他们抬上了桌面,他们一箱一箱运到中国,也不管会带来啥后果。中国的白银一下子就像漏了口袋,流出去成百上千万两,百姓生活压力大,风气也变坏了,社会里面陋习层出不穷。朝廷终于急了,林则徐出面查鸦片,虎门销烟那场面现在想起来都觉得解气。可英国人当时一点不服,直接觉得自己利益受损了,转头就喊“不公平”,这还不得掐一架。 紧英国军舰就开到中国沿海来了,这就是鸦片战争拉开序幕。英国人仗着船坚炮利,清政府招架不住,最后被逼着签下了《南京条约》。这一幕在咱们现在看来真气人——割香港、赔银子、开放通商口岸不说,还要让英国有谈判关税的权利,甚至他们人在中国犯了事,中国官府都不能管。这就是所谓的“治外法权”,换了谁都觉得不服气。可那时候清政府已经没招了,能怎么办?这么一弄,英国不但拿走了实实在在的土地资源,更用一纸条约把自己变成了中国法律和经济上的特权阶层。这种把殖民美化成“制度”的做法,在国际上简直成了典范。 后来,事情就朝着越来越复杂的方向发展。英国人带头,其他列强跟着模仿,法国、德国、美国,甚至葡萄牙这些“老朋友”全来了,一人分一杯羹。你看青岛、威海卫、广州湾、澳门,都是在这个套路下划出去的。就连条约签署的内容,都差不多照着英国的模板抄。割地、赔款、开港口、治外法权,硬生生把中国主权搞得像筛子一样,到哪里都不安生。英国把这一套弄成“国际标准”,结果是中国成了大国小用,想翻身隔着山高水长。 除了土地和银子被拿走,更伤人的还是文化那一块。英法联军烧圆明园这事儿,谁听了不窝火?中国祖宗留下的好东西,不是一把火烧没了,就是弄回了大英博物馆、卢浮宫那些地方。说起来现在还摆在展柜里,写着“世界文明”,可实际呢,都是抢来的。对中国人来说,这不仅仅是几件古董丢了,而是历史记忆被动过手脚,是民族尊严的伤痕。每次看到西方还在讨论归还这些文物的时候,心里其实是又气又无奈。 这种“合法掠夺”的套路并没停在清朝灭亡前。后来的几十年,只要看中国近代史,无论哪个地方出了事,往后扒拉,都会发现和英国最开始敲定的那套规则脱不开关系。其他强国学了个十成像,分赃时候没一个客气的。英国早就不是光靠武力抢地盘,他们还带头修订法律、改关税,把中国牢牢摁在产业链的最底端。要说“殖民模式”怎么形成的,英国绝对是上了教科书。 再翻回头这一整套操作对中国影响老深了。不只是国土的丢失和经济的凋敝,更可怕的是,国家的主权被一条条分割出去,要想收回来,代价太大,过程太漫长。中国人那种自信和自豪,在那一百多年里被消磨殆尽。现在偶尔翻到那段历史,大家还是会问,为什么我们会被人欺到这个地步?归根到底,是因为人家先用军事吓唬你,再用条约压着你,等你想明白了,家底已经没剩多少。 这一切到现在其实还没完全翻篇。很多文化遗产没法回家,主权问题也还有未了结的地方。可过去的伤口需要时间愈合,当下的我们更应该理解历史,别让同样的事情重演。这也是英国那套“抢劫变合法”的殖民做法留给世界的警示。中英交往,世界格局,早就和当年不一样了。历史留给我们的,既有痛苦,也有反思,毕竟谁都不希望自己的家园再次陷入那种不可理喻的“行业标准”下。