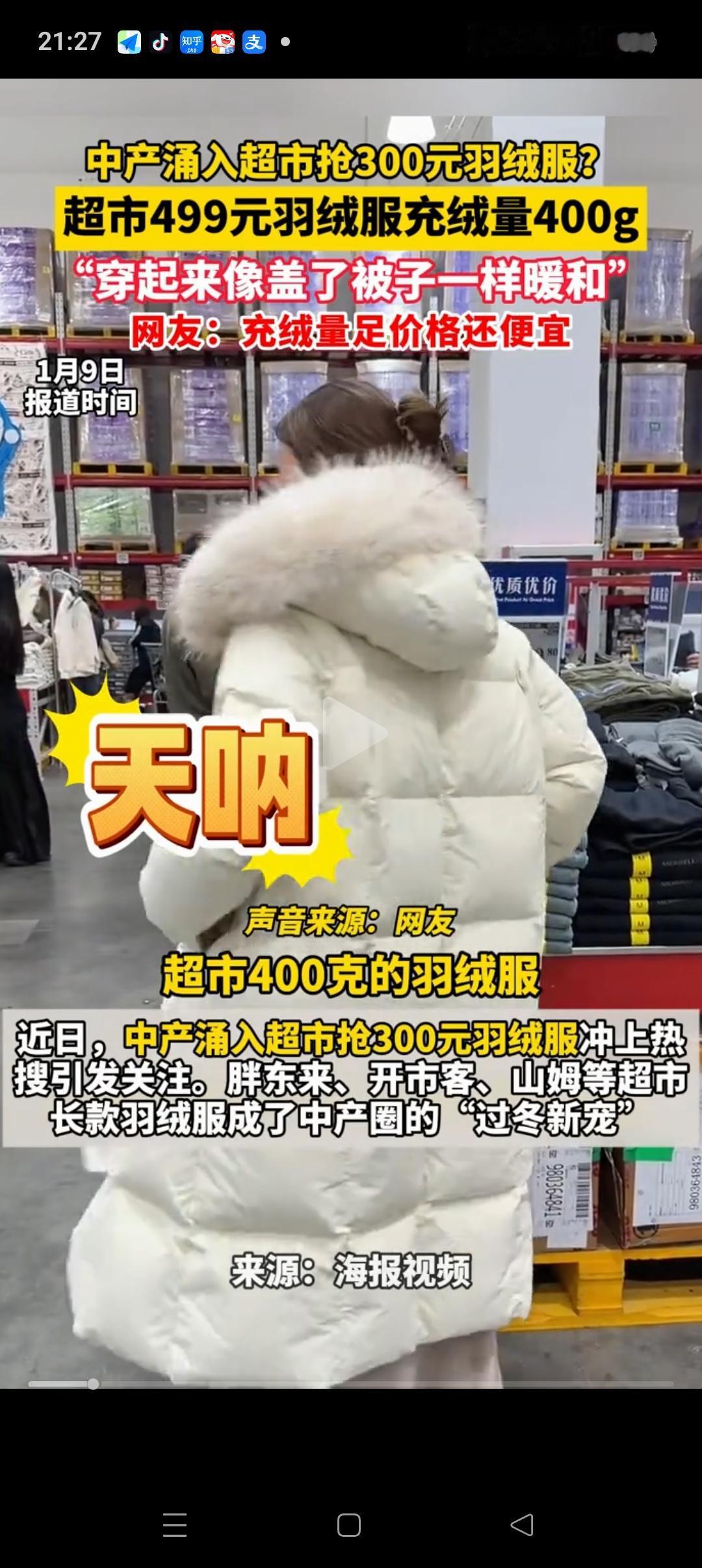

我一朋友上个月刚去了胖东来,买了件自营羽绒服。本来以为两三百块就是随便穿穿,结果保暖力堪比上千大牌——充绒厚实得像揣了个小暖炉,版型还显瘦,上周去北方旅游,零下五度穿着都不觉得冷,拍照还特上镜,朋友回来就说“这钱花得值”。 后来她刷到商品吊牌上的成本单,更惊讶了:184元成本明明白白拆成面料58元、加工费45元、绒子成本72元,90%绒子含量还附了质检报告,售价256元,算下来只赚72元。网上一搜才发现,这事儿早火了——有人一次囤三件换着穿,代购排着队加价抢,评论区全是“平价大牌平替”的赞叹。 这张成本单像把手术刀,剖开了不少品牌的溢价泡沫。市面上同款羽绒服,成本两百出头的比比皆是,换个logo就能标到一千五,毛利率能飙到百分之七八十。消费者不是看不懂,只是以前没人把“底裤”亮出来。胖东来偏不按套路来,卖白酒也这么干:168.26元综合成本列得清清楚楚,一瓶只赚31块多,毛利率不到16%。 有人说这是营销噱头,可员工月薪能到9000,还有30天带薪年假的企业,大概不屑用“亏本”当卖点。他们选品对标欧盟标准,上架前要过三重检测,有瑕疵就进折扣区,绝不以次充好。员工真心把顾客当朋友,才会蹲下来帮老人系鞋带,才会追过三条街还顾客落下的钱包——这些细节,比成本单更能说明问题。 现在总说消费降级,其实是大家越来越会算账了。唯品会这类折扣平台走红,社区团购里新鲜蔬菜论堆卖,都在说同一个理:品质好货卖低价,才是真刚需。那些把包装做成人造革、广告砸进地铁站的品牌,该醒醒了——消费者的钱袋子不是大风刮来的,揣着诚意来的,才配端走这碗饭。 朋友那件羽绒服还挂在衣柜里,吊牌没摘,说要留着当“消费清醒剂”。其实哪用得着提醒?谁把真心缝进商品里,谁拿套路当卖点,一穿就知道,一算就明白