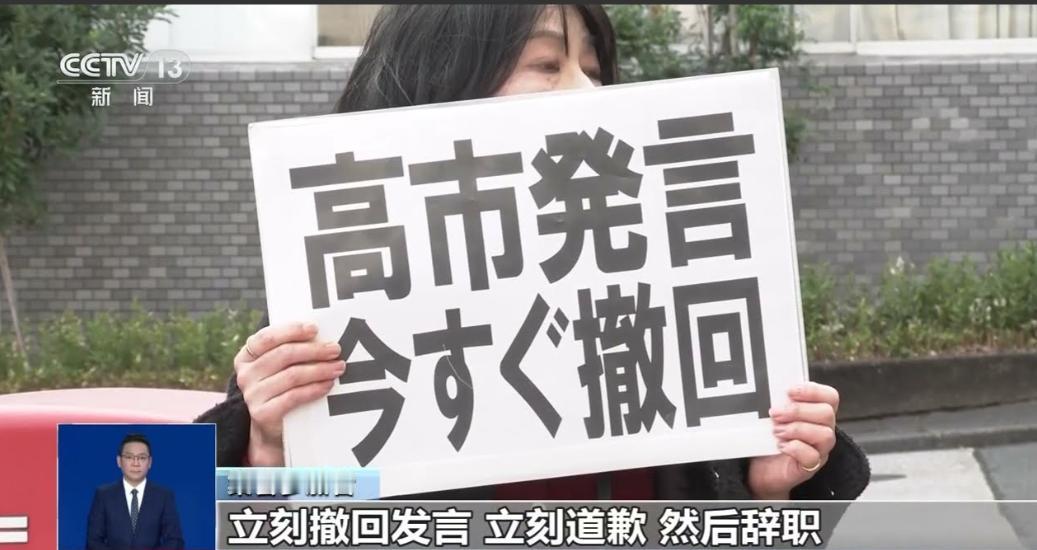

高市早苗终于扛不住了?前脚还在叫嚣,后脚就变了脸。这背后到底发生了什么?难道只是嘴硬心虚,发现玩火的代价实在太大?一场精心算计的政治豪赌,似乎正朝着失控的方向发展。 就在不久前,高市早苗还气焰嚣张,公然抛出“台湾有事”即日本“存亡危机事态”的惊人言论。 这无异于是在试探底线,暗示日本可能武力介入台海。此言一出,立即引发轩然大波,她却强硬表态“不打算撤回”。 然而,风向变得太快。仅仅几天后,尤其是在2025年11月26日的国会党首辩论中,高市的态度发生了180度大转弯。 面对在野党党首野田佳彦的质询,她绝口不再提具体的“台湾有事”案例。 她开始玩起了文字游戏,先是把责任甩给提问者,辩称自己是因为“被问及具体案例才诚实作答”。 紧接着,她又用模糊的措辞来稀释立场,声称“存亡危机事态”的判定需要“针对个别事态综合判断”。 这种表态被外界普遍解读为实质性撤回发言。野田佳彦在会后直言,高市不再提具体事例,就等同于收回了之前的话。 显然,高市早苗正在拼命寻找台阶,试图从自己点燃的火堆旁悄悄溜走。 是什么让这位一向以鹰派著称的政客态度急转直下?答案或许就藏在日本惨淡的经济数据里。 经济损失的刺痛远比政治口号来得真实,这才是她不得不低头的根本原因。 她的言论发表后,中国市场的反应立竿见影。短短时间内,约有50万张赴日旅游的订单被取消。 日本的旅游业者还没从疫情的寒冬中完全恢复,就又挨了一记重拳,哀鸿遍野。 这还只是开始。日本的水产品出口再度受阻,北海道堆积如山的扇贝滞留海关,渔民们心急如焚。 文化交流领域同样遭遇寒流,多部日本电影的引进计划被暂停,“北京-东京论坛”等重要交流活动也被迫延期。 经济的连锁反应让日本国内炸开了锅。自民党内部的压力也随之而来。 前首相石破茂发出了灵魂拷问:“没有了中国关系,日本还能生存吗?”他一针见血地指出了日本经济对中国进口的严重依赖。 另一位前首相鸠山由纪夫则引用《论语》中的“过则勿惮改”,敦促高市早苗承认并纠正自己的错误。 这些来自党内元老的声音,无疑给高市带来了巨大的政治压力。她的政治豪赌,正在损害整个日本的国家利益。 民众的怒火同样被点燃。 11月20日,约1700名日本民众走上街头,高举标语,谴责高市“煽动战争”,批判她的言论严重违背了日本的和平宪法。 显然,大部分日本民众不愿为右翼政客的野心买单。 高市早苗的言论不仅在日本国内不得人心,在国际上也引发了广泛批评。 俄罗斯方面严厉批评日本“拒不承认二战结果”,韩国学者则指责其言行是在“亵渎历史正义”。 这些声音都在提醒世界,日本军国主义的阴影并未远去。 更有东南亚专家担忧,高市早苗之流若推动修改“无核三原则”,将彻底破坏地区互信。 连美国学者都发出警告,称高市的言论“极其危险”,公然违背了一个中国原则,可能将地区拖入冲突的深渊。 面对内外的巨大压力,高市早苗选择了战术性后撤。 她试图通过“先强硬后模糊”的策略,既安抚国内支持修宪扩军的右翼势力,又避免与中国的关系彻底破裂。这是一种典型的政治投机行为。 然而,这种小聪明骗不了任何人。就在她“放软”言论的同时,日本防卫省却在加速军事部署。 他们宣布将在距离台湾仅约110公里的与那国岛部署中程防空导弹,进一步强化西南诸岛的军事存在。 这种说一套做一套的做法,彻底暴露了其所谓“示好”的虚伪性。 日本政府在11月25日通过的内阁答辩书中,也只是轻描淡写地称高市的言论“不改变一贯立场”,试图用“个案判断”这种外交辞令蒙混过关。 更有甚者,日方还致函联合国秘书长,辩称其防卫政策属于“专守防卫”,否认预设武力介入。 这种辩解苍白无力,与其咄咄逼人的军事动作形成了鲜明对比。 高市早苗言论的法理基础同样不堪一击。 她歪曲国际法,搬出《旧金山和约》声称“日本无权认定台湾地位”,却刻意无视了明确规定台湾属于中国的《开罗宣言》和《波茨坦公告》。 这种对历史的公然歪曲,是对战后国际秩序的严重挑战。 她的真实目的,是为日本军国主义复活铺路,企图摆脱战败国身份的束缚。 为此,她不惜推动修订《国家安全保障战略》,甚至试图模糊化“无核三原则”,这已经引发了外界对其修宪野心的深深忧虑。 中方的立场自始至终都非常明确。外交部发言人毛宁强调,日方需要做的是“收回错误言论”,而不是含糊其辞地“不再提及”。 用“一贯立场”等措辞来回避实质问题,企图蒙混过关,是绝对行不通的。