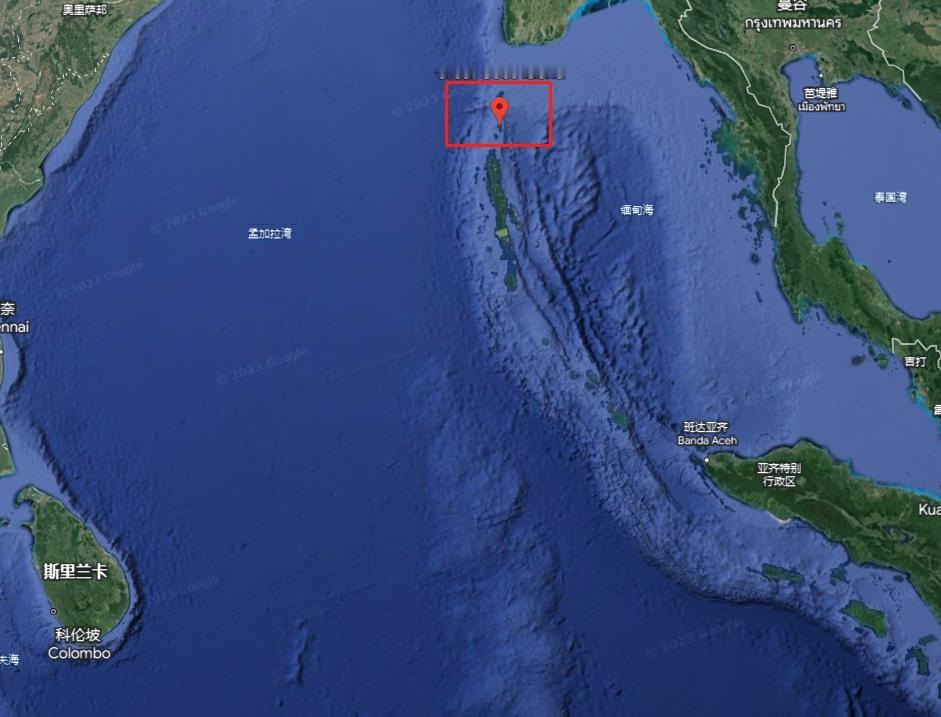

不出所料,新加坡联合早报突然抛出个观点:中国缺乏支撑自给自足型崛起的地理与资源条件,外部通道一旦受阻,经济安全和军工体系承压。 咱们平时用的很多东西,不管是国外来的商品,还是咱们卖到国外的中国制造,大多得靠船运。全球的海上运输线路就那么几条关键通道,对咱们来说,马六甲海峡就是特别重要的一条。 每天都有大量货轮从这里过,咱们开车用的汽油、家里的家电零件、身上穿的衣服面料,很多都得走这条航道运进来或运出去。除了这条,巴拿马运河也挺关键,不少往来美洲的货物都得从这儿过,这些航道要是出点意外,货物就会被卡住。 陆路上的运输也有类似的情况,中欧班列大家都听过,很多销往欧洲的小商品、电子产品都靠它运输,速度比海运快,还比空运便宜。 但之前有过边境关闭的情况,导致不少班列堵在半路,好长时间才能疏通。那些等着拿货的商家急得不行,工厂生产出来的东西运不出去,资金也没法回笼,这种突发状况确实让人头疼。 地理上的这些限制之外,资源方面的问题也挺现实。咱们国家虽然地大物博,但有些关键资源确实不够用。就拿铁矿石来说,家里的铁锅、汽车外壳、建筑用的钢材,都离不开它。 国内挖出来的铁矿石品质不如国外的好,数量也不够满足需求,所以很多都得从国外进口。石油就更不用说了,不管是开车加油,还是工厂生产,都离不开它,每天都得从国外运进来大量石油才能满足日常需求。还有一些高端的材料和零部件,在一些关键领域,目前还得靠进口来补充。 而且国内的资源分布也不太均匀,能源大多在西边,而工厂、城市这些需要大量消耗能源的地方却在东边,这就需要把西边的能源长途运到东边,不仅麻烦,成本也高,一旦运输过程中出点问题,供应就会受影响。 粮食方面,咱们的储备很充足,但能种粮食的耕地有限,有些特殊的农产品也得从国外进口,这些都是实实在在存在的情况。 要是这些外部的运输通道真的被阻断了,带来的影响很快就能感受到。首先工厂可能会缺原材料,没法正常生产,手里有订单也交不了货,时间长了企业经营会受影响,甚至可能影响到大家的工作。 咱们平时买的东西,可能会因为运输受阻变得紧缺,价格也可能上涨。对于国防相关的产业来说,影响也不小,一些关键的零部件和特殊材料如果没法进口,生产就会遇到困难,战略物资的储备也会面临更大压力。 不过面对这些问题,咱们国家也没闲着,一直在想办法应对。通道方面,除了把现有的线路维护好,还在找新的路线。北边的北极航线已经开通了,货船从咱们这儿出发,不用绕远路,能更快到达欧洲,还能节省不少成本。 陆路上,针对中欧班列可能遇到的受阻情况,也开辟了一些替代路线,比如经过其他国家绕行,或者用铁路加海运的方式,确保货物能顺利运输。 资源保障方面,国家也做了很多准备。建了不少大型的储油库,存的石油足够用很长一段时间,就算外面的供应出问题,也能保证国内的基本需求。 粮食储备更是充足,建了很多标准化的粮仓,存的粮食够全国人吃好几年,不用怕粮食供应出问题。黄金储备也在不断增加,这样能更好地应对可能出现的金融风险。 技术和产业方面,也在不断发力。针对那些之前依赖进口的高端材料和核心技术,组织力量攻关,现在很多东西已经能自己生产了。 同时还在发展循环经济,把用过的资源回收再利用,减少浪费,淘汰那些消耗资源多、效率低的产能,通过这些方式减少对外部资源的依赖。能源结构也在调整,更多地利用太阳能、风能这些可再生能源,减少对石油、煤炭的依赖。 客观讲,联合早报提到的那些地理和资源上的限制,确实是咱们面临的现实问题,没必要回避。但他们的说法也不够全面,没看到咱们国家应对这些挑战的努力和取得的成效。 国家的崛起本来就不是说要完全封闭起来自己搞,而是在和外界正常交流的基础上,把自己的保障体系建得更完善,就算遇到突发情况,也有能力应对。 这些年不管是新通道的开辟、资源储备的增加,还是技术上的自主突破,都能看出咱们一直在主动解决这些难题。 对咱们普通老百姓来说,这些变化可能不会马上感受到,但却和咱们的长远生活紧密相关。国家把资源和通道的保障做得越扎实,经济发展就越稳定,咱们的工作、收入、日常消费也就越有保障。在复杂的国际环境下,这种提前做好准备的做法,才是最稳妥的。 大家在平时生活中,有没有发现哪些和资源、运输相关的变化?对于国家应对这些挑战的做法,你还有什么想说的?