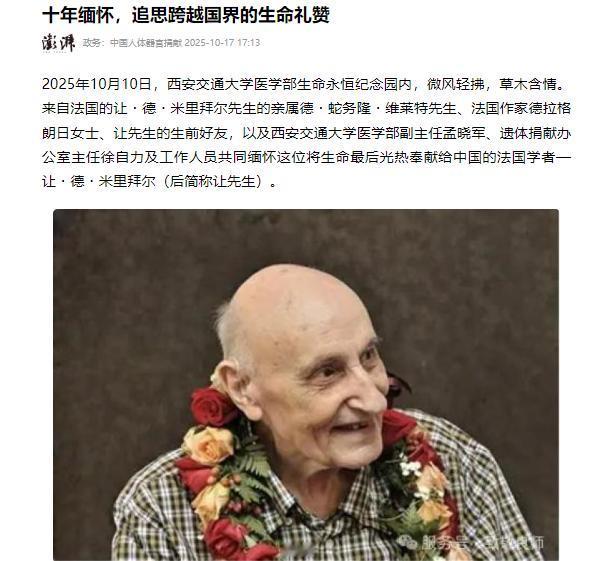

我跟你说,有的人,你根本没法用常理去理解。 一个法国贵族,家里有酒庄有封地的那种,二战老兵,半个耳朵都快被炮弹震聋了。 快60岁的时候,跑到70年代的中国来,在西安当个法语老师。 然后,他做了一件让所有人都看不懂的事。 他把他巴黎的祖宅、公寓,全卖了、抵押了,换成钱,干嘛呢?无偿资助了70多个穷学生去法国留学。 而且,要求他们:学成之后,必须回国。谁不回来,必须双倍赔偿机票。 这事儿搁当时,不管是法国人还是中国人,听了都得愣半天。 放着巴黎市中心的好日子不过,祖宅在寸土寸金的巴黎二区,1979年那会儿每平米房价就高达2460欧,一套两百平米的老宅随便一卖就是近50万欧,再加上家族传承的酒庄,就算不是木桐那样的顶级庄园,在法国也算得上是一笔天文数字的财富。 换成普通人,拿着这笔钱早就颐养天年,要么在酒庄里喝着红酒晒太阳,要么在巴黎的咖啡馆里悠闲度日,可他倒好,揣着这笔钱跑到当时还不富裕的西安,住简陋的房子,吃简单的饭菜,天天围着一群穷学生转。 70年代的中国是什么光景?那时候外汇奇缺,一万多个农民一年的收入才能养活一个留学生,国家派往国外的公费留学生1978年全年也才52人,多少有才华的学生因为没钱,只能眼睁睁看着出国深造的机会溜走。 让・德・米里拜尔在西安教书时,亲眼看到不少学生法语说得流利,求知欲爆棚,却连买本法语词典都要攒好几个月的钱,更别提承担去法国的路费和生活费。 法国公立大学虽然免收学费,但注册费、房租、伙食费加起来,对当时的中国学生来说依然是遥不可及的负担,他卖祖宅换来的钱,正好填补了这个缺口,70多个学生,平均下来每个人能分到的资助足够覆盖往返机票和留学期间的基本开销,这在当时简直是雪中送炭。 没人知道他图什么,法国的亲友觉得他疯了,放着贵族身份不当,跑去中国当“教书匠”还散尽家财;国内也有人议论,觉得一个外国贵族怎么会这么好心,是不是另有所图。 可他从来不管这些议论,每天雷打不动地给学生上课,批改作业,还会利用自己的人脉,给学生们联系法国的学校和导师,甚至亲自送学生到机场,反复叮嘱他们“学好本领,记得回家”。 他经历过二战的残酷,炮弹夺走了他半个耳朵的听力,也让他看透了战争的可怕,他深知一个国家的强大离不开教育,离不开有知识的年轻人,而当时的中国正处于百废待兴的阶段,急需各行各业的人才,他用自己的方式,为这个他热爱的国家铺路搭桥。 他在西安一待就是几十年,从满头黑发熬到白发苍苍,平日里省吃俭用,衣服穿得洗得发白,却从来不会亏待学生,学生们有困难找他,他总是尽力帮忙。 1997年6月18日,是让先生最高兴的一天,他成为陕西省第一个获得中国绿卡的外国人:“我是中国人!”这句话背后,是他几十年如一日的付出,是他对这片土地深沉的爱。 他早就把自己当成了中国人,把西安当成了家乡,把学生们当成了自己的孩子。 2015年10月10日,在学生们的守护下,让先生安详地离开了人世,享年96岁。 他一辈子没结婚,没子女,却有70多个视他为父亲的学生,这些学生后来又培养了一代又一代的人,把他的善意和精神传递下去。 他卖祖宅换来的不仅仅是学生们的留学机会,更是两国之间的文化交流和友谊,是中国发展进程中不可或缺的一股力量。 现在回头看,这个“不合常理”的法国贵族,用自己的一生做了一件最有意义的事,他的选择或许不被当时的人理解,但时间证明了一切,他的名字和事迹,会永远被铭记在中国和法国的友好史册上。

用户10xxx82

这就是境界呀,要实现共产主义就必须全体国民都具有这样的境界。