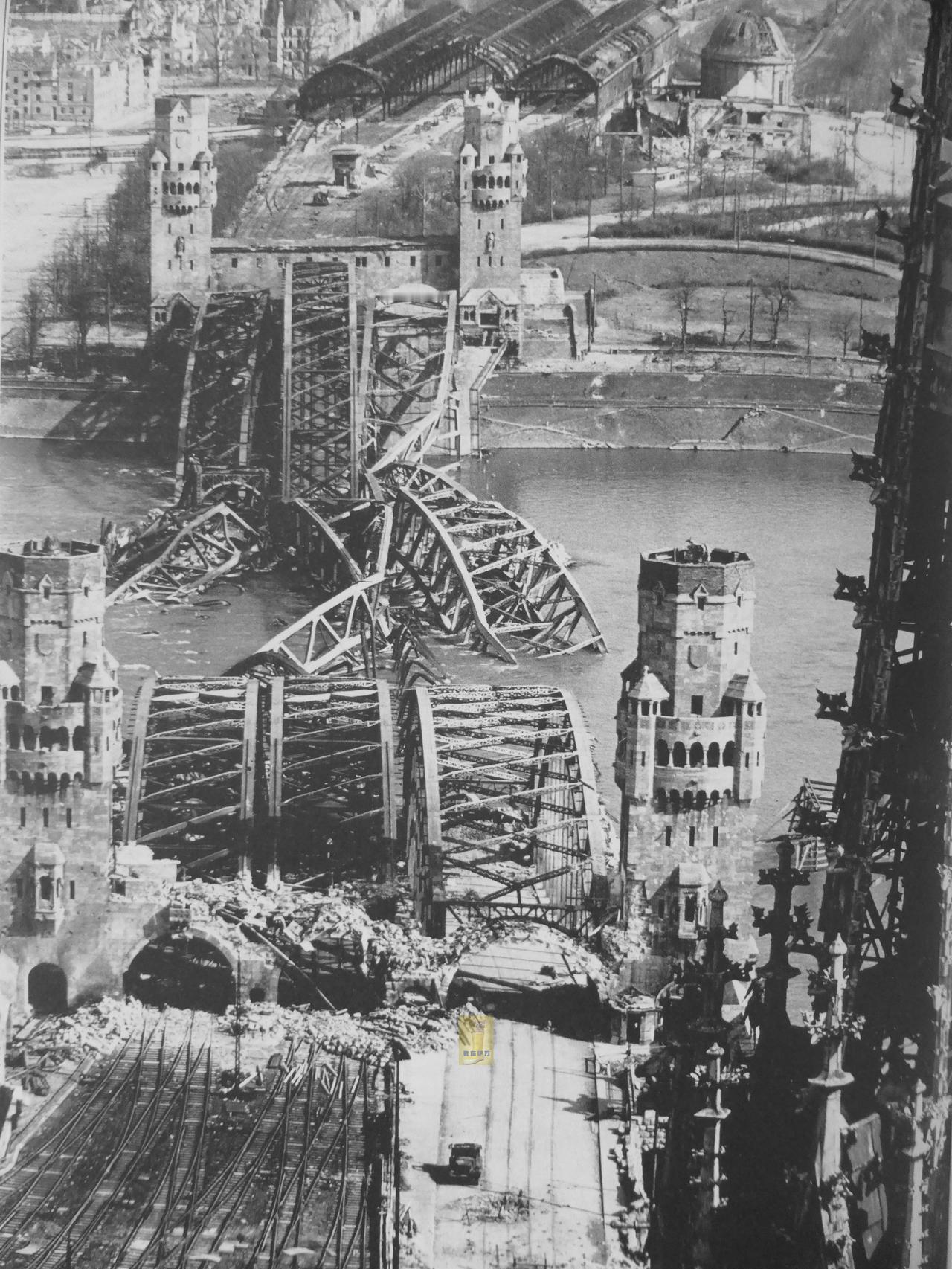

从反清斗士到民族英雄,刘永福传奇而又坎坷的一生 19世纪的清廷通缉令上,刘永福的名字赫然在列,被视作掀翻朝堂的“叛党”;可在越南的丛林里,他却是让法军闻风丧胆的战神,一杆七星黑旗插在哪里,哪里就有保家卫国的怒吼。这个从广西穷山沟里走出来的汉子,用一生把“叛逆”与“忠诚”活成了最动人的模样。 1837年,刘永福生于广东钦州(今属广西)的佃农家庭,鸦片战争的硝烟刚散,清廷的苛捐杂税就压得百姓喘不过气。他六岁丧父,十岁给人放牛,饿肚子时连草根都当过口粮。 20岁那年,走投无路的刘永福扛起锄头加入天地会起义军,凭着敢打敢拼的狠劲,在乱军中崭露头角。太平天国失败后,清军疯狂围剿起义军,刘永福带着200多号弟兄突围,在中越边境的六安竖起“黑旗军”的旗号,七星黑旗一飘,就意味着杀富济贫、保境安民。 黑旗军在边境开荒种地、铲除土匪,把混乱的六安治理得井井有条,连越南国王都请他去平叛。可没等安稳几天,法国侵略者就举着炮口闯进越南,扬言要“借道”越南攻打中国西南。清廷忙着镇压内乱,根本顾不上边疆,刘永福拍着桌子吼道:“不管清廷认不认,我是中国人,绝不能让洋人踩进来!” 1873年,法军头目安邺带着舰队攻占河内,刘永福率黑旗军星夜驰援。他故意示弱引法军出城,在竹林里设下埋伏,等法军进入包围圈,一声令下,大刀长矛齐出,安邺当场被砍死,法军哭爹喊娘逃回河内。 1883年,法军卷土重来,这次带了先进的洋枪洋炮,扬言要“荡平黑旗军”。在纸桥之战中,刘永福巧用地形,让士兵用土办法挖陷阱、埋炸药,等法军的方阵推进时,爆炸声此起彼伏,法军指挥官李威利的脑袋被当作战利品挑了出来。这一战打得法军胆寒,连法国报纸都哀叹“在远东遭遇了前所未有的惨败”。 黑旗军的捷报传到北京,清廷的态度来了个180度大转弯,之前的“叛党”成了“可用之材”,光绪帝下旨招安,封刘永福为记名提督。可这份招安更像个空架子,粮饷武器全靠自己解决。中法战争爆发后,刘永福带着黑旗军守在镇南关侧翼,跟冯子材的清军配合作战,把法军的进攻一次次打回去,硬生生延缓了法国入侵中国的步伐。 本以为抗法有功能换得安稳,可甲午战争的炮火又烧到了台湾。1895年,清廷签下《马关条约》,把台湾割让给日本。消息传来,58岁的刘永福正在台南驻守,他撕碎清廷让他内渡的命令,对着全台军民发誓:“纵使片土之剩,一线之延,亦应保全,不令倭得!”