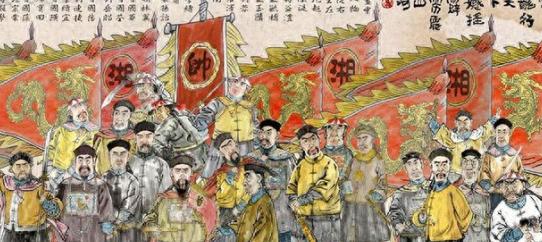

湘军集团中的老湘营是一支什么部队,为何曾国藩对它既喜又恨? 1876年,左宗棠带着西征大军踏上收复新疆的征程,戈壁滩上风沙再烈,他心里都揣着颗定心丸,身边的老湘营。这支部队是曾国藩亲手调拨给他的,可提起它,曾国藩的心情从来都是五味杂陈:硬仗全靠它顶,可攥在手里又总像抓着块烫手的山芋。 老湘营能在湘军里挂上“老”字招牌,可不是随便叫的。湘军刚起步时,曾国藩正对腐败的绿营兵头疼不已,这些清军要么见死不救,要么趁乱抢劫,跟太平军的纪律比起来天差地别。1852年,曾国藩的门生王錱从湘乡老家拉来一批山农,组了支练勇,这就是老湘营的雏形。 说它“老”,一是资历老,是湘军里最早成建制的部队之一;二是根基老,兵源全是湘乡本地沾亲带故的汉子,不是临时拼凑的流民,凝聚力比后来扩招的部队强得多。 这支部队从根上就带着股狠劲。王錱学过武艺,练兵不搞花架子,每天让士兵爬山练体能,练队列时错一步就用军棍抽,还照着曾国藩“以礼治军”的路子,教士兵唱《爱民歌》,不准拿百姓一针一线。 别的部队缺粮就溃散,老湘营能饿着肚子守营三天;绿营兵见了太平军就跑,他们拿着土枪土炮还敢反冲锋。1855年江西战场,湘军主力被太平军围了,是老湘营光着膀子从外围杀开一条血路,把曾国藩从绝境里捞了出来。 曾国藩对它的“喜”,全是打出来的。这支部队就像湘军的“救火队”,哪里战事吃紧往哪派。三河大捷后湘军精锐损失惨重,是老湘营在安徽稳住战线;浙江战场太平军势大,又是老湘营率先攻破杭州城。 更难得的是,老湘营不抢功、不闹饷,比那些骄兵悍将省心太多。后来左宗棠西征,曾国藩把这张“王牌”拨过去,就是认准了只有老湘营能扛住西北的苦,事实也没让人失望,阿古柏的骑兵再凶,也顶不住老湘营依托堡垒的稳扎稳打,这才有了新疆的顺利收复。 可这支部队的“刺头”属性,又让曾国藩恨得牙痒。创始人王錱是个硬脾气,跟曾国藩早有嫌隙。刚建军时曾国藩让他缩编部队,他偏不听,反而凭着自己的威望扩招到三千人,军饷还自己筹,基本不受曾国藩节制。 曾国藩要搞“结硬寨、打呆仗”,王錱却爱率轻兵奔袭,好几次打乱曾国藩的部署。更让曾国藩不安的是,老湘营的兵只认“湘乡同乡”的情分,王錱死后,部队就归了同为湘乡人的刘松山,曾国藩想派自己的心腹去接管,根本插不进手。 这种“失控感”是曾国藩的心病。湘军本是他一手缔造的“私兵”,可老湘营却像个独立王国,连他这个统帅都调不动。后来刘松山战死,部队交给侄子刘锦棠,更是彻底成了“刘家军”。曾国藩担心这股势力壮大后尾大不掉,更怕其他湘军部队跟着学样。把老湘营拨给左宗棠,看似是支援友军,实则也有“送出去”的考量,眼不见心不烦,还能卖左宗棠一个人情。 说到底,曾国藩的喜与恨,都绕不开“好用”和“难管”的矛盾。老湘营的战斗力是他倚重的资本,可部队的独立性又触碰了他集权的底线。不过从历史来看,这支部队终究没辜负期望,无论是平乱还是西征,都成了保家卫国的硬骨头,也算是给曾国藩的复杂心情,画上了一个还算圆满的句号。