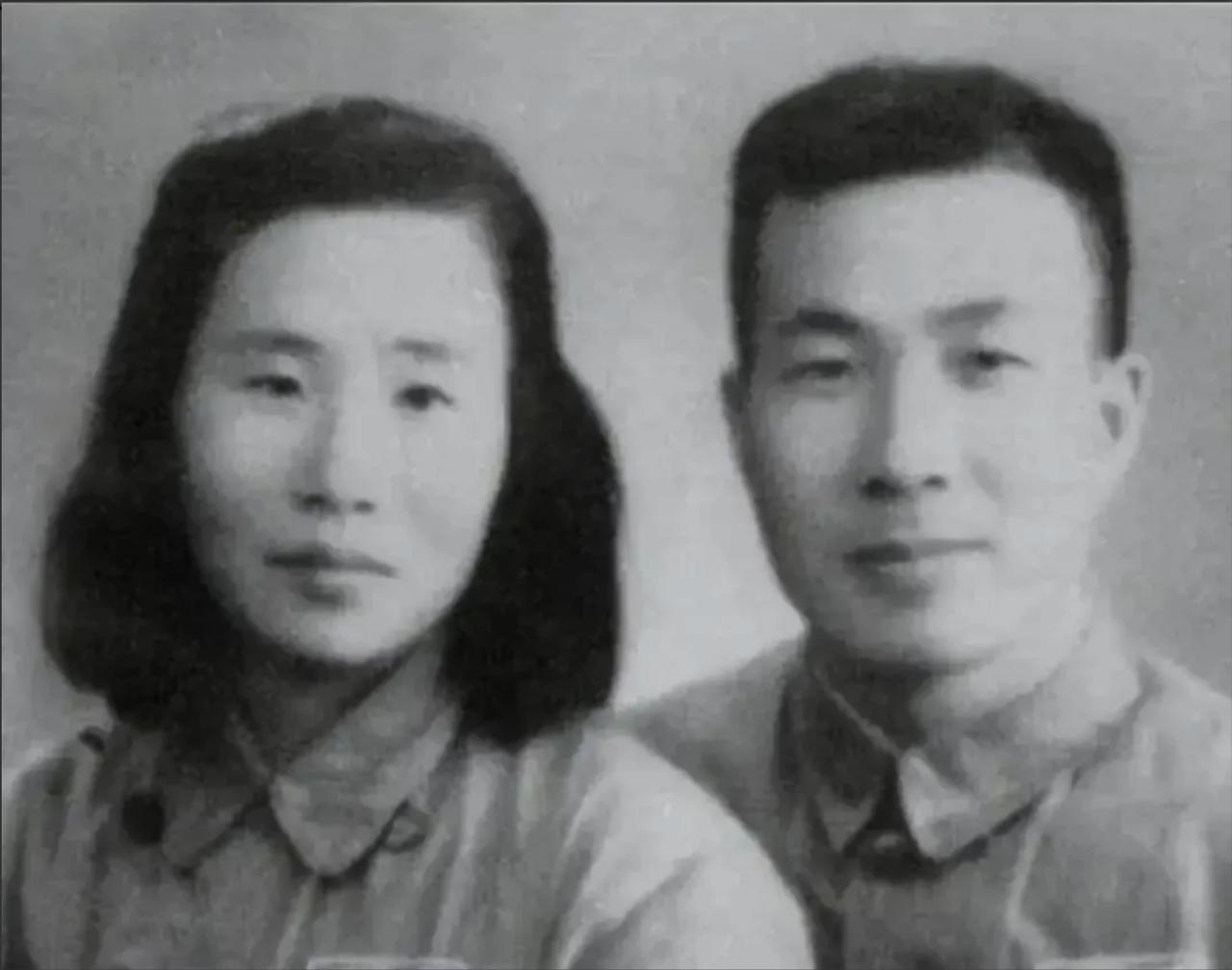

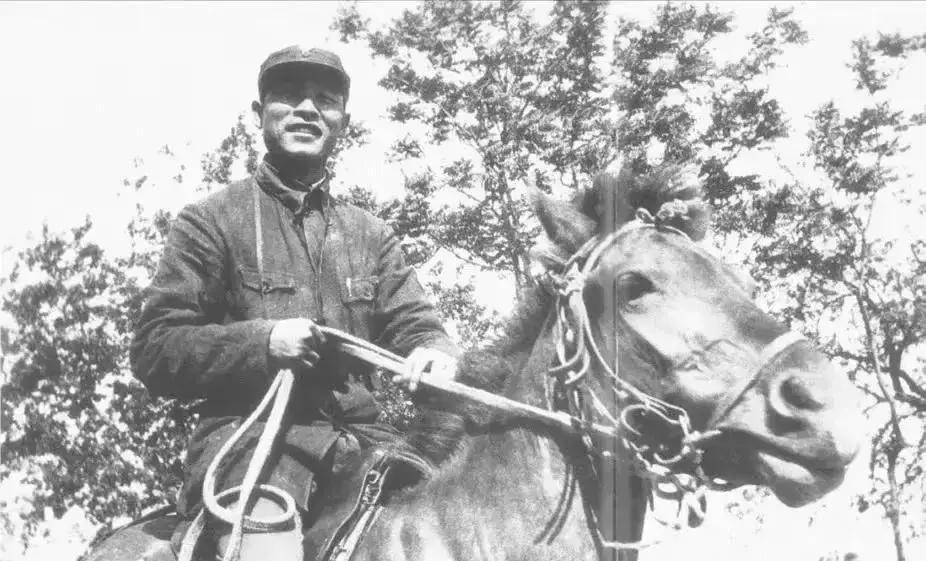

1943年,新四军团长诸葛慎被俘,没多久,他便在大街上四处游荡,见到熟人也低头不语。他太清楚:“小鬼子不会这么好心,肯定有什么阴谋!”于是,他酝酿了一个计划。 华中战局吃紧,新四军与日伪军在苏南、皖东一带反复拉锯。 诸葛慎,当时是新四军某团主要负责人,正组织一次敌后小规模伏击战,结果遭遇叛徒告密。 队伍突围,他留下断后,不幸中弹被捕。 被押往金坛日军宪兵队后,敌人并没有立刻拷打,也没有处决。他不是普通士兵,而是干部,懂日语、识战法,是情报口眼中的“活情报库”。 日军希望逼降。 可几番软硬不吃,诸葛慎始终冷脸以对,几乎没有透露任何实质内容。他清楚自己的价值,也清楚敌人不会轻易杀他。 几周后,他突然被“释放”。没有审判,没有交换。就这样,被放出了监禁区。 这是危险的信号。 被释放的第三天,诸葛慎就出现在金坛城南的大街上。 他穿着一套洗得泛白的中山装,鞋子干净,步伐稳定,看上去和平常市民没什么不同。可他知道,每走一步,都有人在盯着。转角的茶铺门口总有陌生男人坐着,街边修鞋匠总是用余光扫他,还有那个跟他擦肩的卖报小孩——眼神太利。 他什么也没说,只是走。每天下午定时出门,绕街、折返、买烟、坐凳,甚至偶尔进杂货铺看几样东西。但他绝不和任何熟人说话,也不靠近任何敏感地段。偶尔见到旧部,他也只低头快步走开。 他在“演”。 演给谁看?演给敌人,也演给自己。 他知道,鬼子根本没打算真正放他。所谓释放,是在试探,是在布局。他很可能是敌人手里的诱饵,一旦有人上前搭话,就会引出一条线索、一张名单。 所以他必须演得像个“心灰意冷、沉默无害”的废人,让敌人放松戒备。他知道,只要敌人相信他没利用价值,就会撤掉监视。 只有那时,他才有机会。 那些天,诸葛慎几乎不睡。他在脑中一遍遍推演可能的路线,分析监视人员的轮换规律,留意哪些街角藏着眼线、哪些时间段巡逻减少。他不写、不说、不传。他知道,只能靠自己一个人撑下去。 这不是游荡,是博弈。他用沉默对抗监视,用脚步探测封锁。 自由?不,他根本没自由。他只是戴着看不见的手铐,在敌人布下的棋盘上,一格一格地摸索出路。 在日军看来,这种被释放的人不是降将,就是弃子。 他们开始放松监视。 诸葛慎察觉到了。 他没直接脱逃,也没联络同志,而是慢慢恢复一些日常动作。比如每天定点买水、买烟。比如路过报馆门口时驻足几秒。 他在制造“规律”,又在用这些规律传递某些暗号。他赌的就是敌人太过自信,不会再监控一个“已无情报价值”的人。 几天后,他成功引起了外围联络点的注意。 老战友没有冒进,只是远远观望。再几天后,地方党组织向上报告:“诸葛慎似未叛变,似有意联系,但不敢靠近。” 上级很快决定:尝试接应,但不接触。 代替的,是一份假身份文件和一条民工转移通道。他得以假死身份,从金坛转至兴化,穿越敌后,最终在半个月后重回新四军主力控制区。 计划成功,他全身而退。 回来后,组织内部对他展开详细审查。不是不信,而是例行程序。 他配合,不做解释,只交待每一处细节。他知道,哪怕一句话不对,就可能让更多人陷入危险。 最终,审查通过。他保住了身份,也守住了情报。但他却变了。 熟人见他,总觉得他沉默了许多。再也没有昔日豪爽和激昂。他像是从一场无法言说的战争中走了一遭,不带枪,不见血,却满身伤。 最让他崩溃的是——他得知妻子林心平,在他被捕后不久,也被捕入狱并惨遭杀害。她没有背叛,至死都未吐出一人。 这一击,比所有囚禁都重。 他没再提“自由”,没再讲“牺牲”,只是把自己活成一个沉默的工具,把所有悲痛埋进任务。 他活到了抗战胜利,但很少说话。 有人说,他那几周在街上游荡的时间,比他在战场上所有日子都危险。他没有死在敌人枪口下,却差点死在阴谋中。 而他的计划,从来不是逃跑,而是——不让敌人得逞。