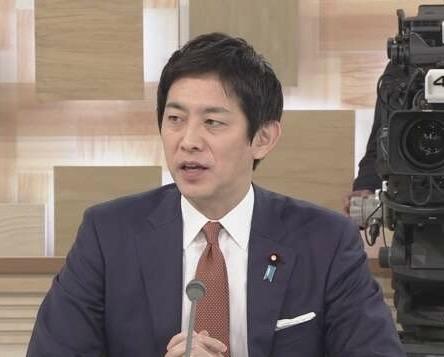

快讯!快讯! 日本政界人物高市早苗突然宣布了。 她在国会答辩提到“台湾有事”可能构成“存亡危机事态”,口风很硬,外界立刻紧张起来。 紧接着,前首相鸠山由纪夫连发文章提出批评,认为这是在渲染紧张、给加码军力找理由,提醒别把话说过了头。 他还拎出一段旧事:1972年两国关系正常化时,中方主动放弃战争赔款,希望民众别再为过去的伤痛背负额外压力,这是被许多人记住的选择。 把镜头挪回当下,日本在2015年定下了一套应急规则,其中有“存亡危机事态”这条,外界更在意的是怎么被解释、怎么被使用。 近几年,日本明显提高防务投入,准备引进远程打击能力。据公开消息,2023年决定向美国采购“战斧”导弹,交付时间指向2025年以后,这套动作与“台湾有事”的话术容易相互呼应。 同时,西南诸岛的部队部署也在加强。奄美、宫古、石垣等地新设点位,配套反舰与防空力量,这些变化都贴着热点区域,敏感度自然升。 把台海反复挂在嘴边,很容易把这些实际动作解释成围着热点加码,舆论场的温度一下就上去了,连带造成更多外界误读。 这正是鸠山担心的链条:话一硬,动作更硬,沟通空间被挤压,长久积累的互信被消耗,最终影响到普通人的生活秩序。 实际层面的影响也在发酵。据媒体分析,旅游、航运与供应链最先感到压力,企业看重的是稳定预期,不愿被突发紧张牵着走。 对照另一面,中日之间已有海空联络机制,用来避免擦枪走火。渠道在那儿,关键是把它用起来,把意外风险压低。 历史这条线也需要被一遍遍重申。鸠山2013年到南京悼念,这个动作说明他主张的是交流与克制,不赞成用刺激性表态去绑架公众情绪。 再把视线拉回那句“可能参战”的暗示,任何涉及使用武力的表态,都要把边界讲清楚,把程序走扎实,这是降低误判的基本盘。 台海需要降温,不需要煽火。降低调门、维持接触,让各方知道彼此的底线与红线,才是稳住局面的有效做法。 历史善意不是口头上的标记,是具体可执行的选择:少放狠话,多做减压动作,把不必要的对抗打掉。 就这点上,鸠山的提醒有现实意义。把话说到位,把动作收一收,让区域节奏回到可控,才是对所有人都有利的路。