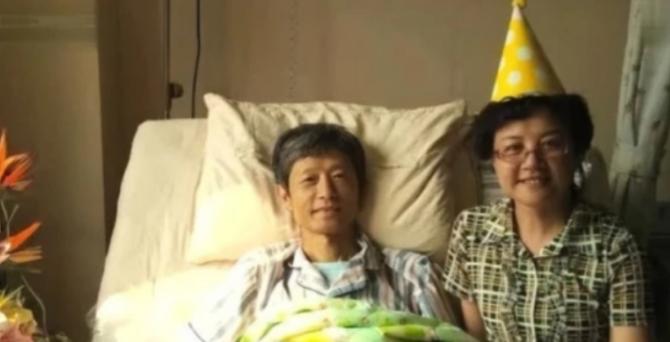

2016年,艾跃进的妻子陪着他一起庆祝了最后一次生日,照片上的他脸上带着微笑,但又显得有些憔悴,面色也是有些苍白。 2024 年南开大学图书馆,一本泛黄的《军事理论教程》被学生们小心传阅。 书页间 1998 年的手写批注格外醒目:“这里要结合西沙海战案例,学生才好懂”,字迹里满是对教学的用心。 没人想到,这本影响了数十万学生的教材,是艾跃进带病熬 8 年编成,临终前还在修改最后一章。 1958 年,艾跃进出生在山东荣成一个红军家庭,父亲是走过长征的模范战士。 幼时听父亲讲过草地、战湘江的故事,“报效祖国” 的种子在他心里生根。 上学后,他成绩优异,尤其痴迷历史与军事,常捧着《孙子兵法》读到深夜。 1979 年,艾跃进满怀热忱报名参军,却因身体条件不过关两次被拒。 站在军营大门外,他暗下决心:“不能持枪戍边,就执鞭传业,守好精神疆域。” 同年秋天,他考入南开大学历史学系,背着行囊走进校园,开启求学路。 1985 年,艾跃进留校任教,接手思政课与军事理论课,面临 “课堂冷清” 难题。 他创新教学方式,把马克思主义理论与社会热点结合,讲 “改革开放与国家发展”。 有次校外人员来旁听,教室挤不下,他干脆把课搬到大礼堂,座无虚席成常态。 这种 “接地气” 的风格,让他连续 10 年获评南开 “最受欢迎教师”。 1990 年,艾跃进发现市面《军事理论》教材内容陈旧,决定自编教材。 他带着学生跑天津档案馆,抄录近代海防史料,常待到闭馆才离开。 为核实甲午海战细节,他坐绿皮火车去威海刘公岛,实地走访历史遗址。 1996 年教材初稿完成时,他眼睛布满血丝,却笑着说 “能让学生懂,值了”。 2005 年,艾跃进推动南开建立国防教育实践基地,亲自设计训练课程。 他带着学生挖战壕、练战术,晒得黝黑,比年轻教官还拼。 有女生怕晒哭鼻子,他拿出父亲的红军帽:“前辈流血都不怕,咱这点苦算啥?” 基地建成当年,南开国防教育课通过率从 78% 提升到 95%,成学校特色课程。 2008 年,艾跃进指导学生做 “天津近代国防史” 科研项目,带头熬夜查资料。 他常把盒饭放桌边,边吃边讲 “大沽炮台的战略意义”,手把手改研究报告。 项目获全国大学生课外学术科技奖时,他比学生还激动,连夜写贺信鼓励。 后来这些成果被写进教材,让理论有了扎实的实践支撑。 2014 年秋,艾跃进在备课中剧烈咳嗽,一口鲜血溅在教材手稿上。 妻子傅洪哭着拽他去医院,检查结果显示胃癌,需立即手术切除四分之一胃。 术后醒来,他第一句话问 “我的讲义在哪”,护士劝他休养,他却坚持 “课不能停”。 化疗期间,他手抖得握不住笔,就让傅洪念内容,自己口述修改意见,录在录音笔里。 2015 年春,艾跃进拖着病体去国防教育基地,上最后一次实践课。 他坐在轮椅上,指挥学生进行战术演练,声音虽弱却条理清晰。 有学生问 “老师您疼吗”,他笑着摆手:“看到你们就不疼了,这是我的战场。” 那天他穿的军绿色外套,后来被傅洪捐给基地,成了承载记忆的展品。 2016 年 2 月,艾跃进迎来 58 岁生日,学生寄来基地训练照片作为礼物。 他躺在床上,一张张翻看,在每张照片背面写下鼓励的话,字迹歪歪扭扭。 傅洪看着他吃力的样子偷偷抹泪,他却安慰 “学生们进步了,我高兴”。 这些照片后来被整理成相册,放在基地展览室,成了珍贵的纪念。 2016 年 3 月,临终前三天,艾跃进把教材编撰团队老师叫到病房。 他指着教材说 “第六章要补充信息化战争内容,别落后于时代”,交代修改方向。 老师们含泪点头,他才放心闭眼,手里还攥着写满批注的教材修改笔记。 临终前,他留下 “勿忘吾,欲胜吾” 六个字,盼后来者超越自己。 2017 年,修订后的《军事理论教程》出版,扉页写着 “献给艾跃进老师”。 教材已再版 5 次,被全国 20 多所高校采用,影响数十万学生。 南开每年举办 “艾跃进国防教育周”,学生们重演他设计的战术课,传承精神。 如今,傅洪常会去国防教育基地看看,遇到问 “艾老师故事” 的学生,都耐心讲述。 2023 年,艾跃进指导的学生有的成国防教育工作者,有的参军报国,延续他的梦。 每年清明,基地学生都会给艾跃进的照片献花,齐声喊 “强我国防,我辈有责”。 图书馆里,学生传阅着带他批注的旧教材,他的精神仍在课堂上回响,从未远去。 信息来源:网易新闻-2016年,艾跃进和妻子最后的合影,面容憔悴,令人动容!

用户10xxx15

好老师!好同志!我最喜欢的教师!可惜,走的太早了。