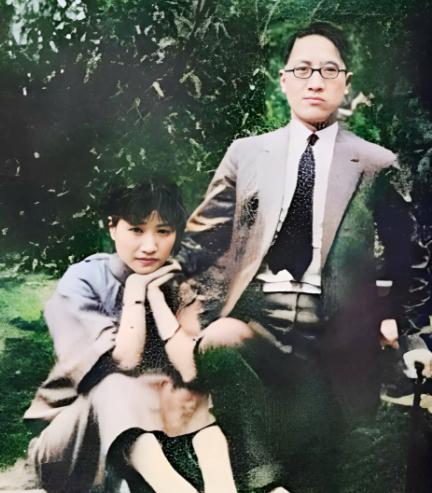

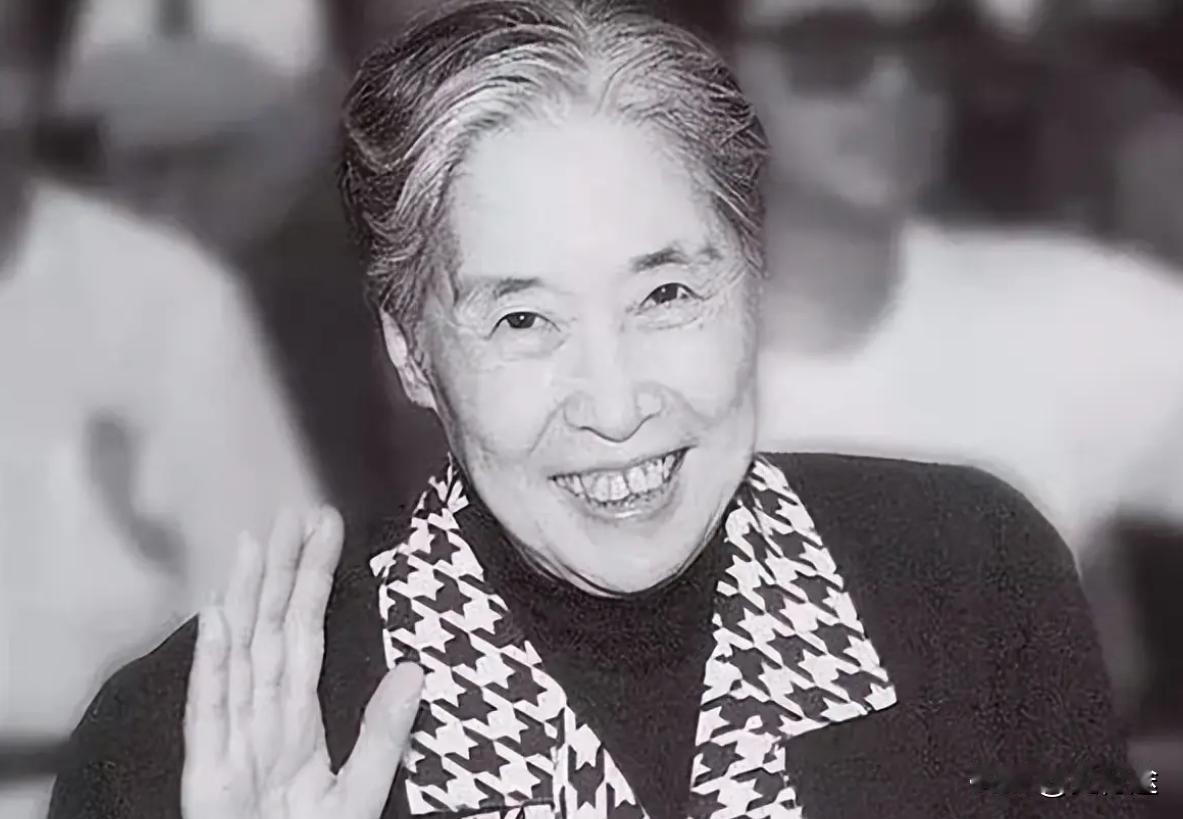

1912年,郭沫若迎娶张琼华,新婚之夜,郭沫若见新娘子太丑而愤怒离去,拒绝洞房。就在他转身要走的时候,新娘拉住他的衣袖哀求道:求求你,跟我圆房吧。郭沫若看了妻子一眼,依然转身离开了。 1912年,郭沫若那时候还是个20岁的热血青年,满脑子都是民主、自由、科学。他在外地读书,接受了新思潮的洗礼,可老家的母亲不管这些。郭母是个典型的传统老太太,她觉得儿子大了,就该成家立业,于是自作主张,给他说了一门亲事。女方就是隔壁村的张琼华,比郭沫大两岁。 在郭母眼里,张琼华简直太完美了:出身书香门第,读过私塾,懂礼数,会持家,更关键的是,这姑娘生辰八字和儿子特别合。郭母在信里把未来儿媳妇夸成了花,什么“赛黛玉”、“通文墨”、“天足端正”。郭沫若虽然心里一万个不愿意包办婚姻,但那年头,“孝”字大过天,他拗不过母亲,只能硬着头皮回来成亲。 大红花轿抬进了门,拜了天地入了洞房。当红烛摇曳,郭沫若怀着极其复杂的心情挑开新娘的红盖头时,那一瞬间的失望,恐怕是他这辈子最深刻的记忆之一。 眼前的张琼华,长相平平,用郭沫若后来的话刻薄地形容,有一对“猩猩似的朝天鼻”。更让他崩溃的是,当他目光下移,看到的不是母亲信里说的“天足”,而是一双被紧紧缠裹的三寸金莲。 那一刻,郭沫若觉得自己被骗了,被母亲骗了,也被这个旧礼教骗了。他一个追求思想解放的新青年,怎么能娶这样一个代表着封建糟粕的旧式女子?愤怒和厌恶瞬间冲昏了他的头脑。他一分钟也待不下去,转身就要走。 这时候,一直低着头的张琼华慌了。她虽然是旧式女子,但也知道新婚之夜丈夫夺门而出意味着什么。她顾不得羞耻,扑通一声跪在地上,死死拉住郭沫若的长衫下摆,哭着哀求:“求求你,跟我圆房吧,哪怕给我留个孩子也好啊。” 对于那个年代的女人来说,没有丈夫的疼爱,如果再没有个一儿半女傍身,她在婆家就等于没有了立足之地,这辈子就算完了。 可是,郭沫若的铁石心肠在那一刻显露无疑。他只是冷冷地看了妻子一眼,那眼神里没有半点怜悯,只有决绝。他用力挣脱了张琼华的手,头也不回地走出了婚房,把自己反锁在厢房的书房里睡了一夜。 这一夜,张琼华独守空房,泪水打湿了红烛。这短短的几个时辰,成了她漫长一生中唯一的“婚姻生活”。 五天后,郭沫若就找借口逃离了家乡,去了成都,后来又东渡日本留学。他这一走,就像鸟儿飞出了笼子,外面的世界天高海阔。他在日本很快就有了新的生活,遇到了日本护士佐藤富子,两人自由恋爱、同居生子。郭沫若在日本搞文学创作、搞革命活动,风生水起,成了人人敬仰的大文豪。 而张琼华呢?她被彻底遗忘在了乐山老家的深宅大院里。 从郭沫若走出家门的那一刻起,张琼华就实际上成了“活寡妇”。但她是个认死理的女人,她觉得自己既然进了郭家的门,拜了郭家的祖宗,生是郭家人,死是郭家鬼。 她这一守,就是整整68年。 这68年里,她过的是什么日子?郭沫若当了甩手掌柜,家里的重担全部压在了她柔弱的肩膀上。郭家家道中落后,日子过得紧巴巴的。张琼华既要操持繁重的家务,又要伺候常年卧病在床的公公婆婆。 史料记载,郭母晚年瘫痪在床,脾气变得很坏。张琼华毫无怨言,每天端屎端尿,擦洗身子。为了防止老人生褥疮,她每晚都要起来好几次给婆婆翻身。她像个最忠诚的仆人,尽心尽力地替那个不回家的丈夫尽孝。 郭家虽然败落了,但依然保持着旧式家庭的规矩。张琼华谨守妇道,大门不出二门不迈。她唯一的寄托,就是郭沫若小时候读过的那些旧书。她识字不多,很多地方看不懂,但她就喜欢坐在昏暗的油灯下,用满是老茧的手指轻轻摩挲那些书页。仿佛通过这种方式,她能离那个遥不可及的丈夫近一点,能触摸到他曾经存在过的痕迹。 直到1939年,郭沫若借着回乡探亲的机会,才再次见到了这个被他抛弃了27年的发妻。那时候,郭沫若已经是享誉全国的文化旗手,身边还带着年轻貌美的新婚妻子于立群。而张琼华,早已从当年那个青涩的少女,变成了一个满脸皱纹、头发花白的农村老妇。 郭沫若或许是出于愧疚,恭恭敬敬地向张琼华鞠了一个躬。他对别人说,张琼华一生操劳,替他尽孝,他很感激。 可是,感激有什么用呢?那个鞠躬,对于张琼华来说,太轻太轻了,轻得根本无法承载她这几十年的血泪和孤寂。她这辈子,连郭沫若的一个手指头都没真正碰过,连一句温存的话都没听过,就为了一个虚无缥缈的“郭夫人”的名分,耗尽了一生的好光景。 新中国成立后,郭沫若定居北京,身居高位。家乡政府对张琼华很是照顾,每个月给她发生活补贴。据说,张琼华把这些钱都攒了下来,自己舍不得花一分,临终前全部交给了国家。 1980年,90岁高龄的张琼华在乐山老家寂寞地离世。她死的时候,身边没有丈夫,没有儿女。她这一辈子,没享受到一天为人妻、为人母的快乐。