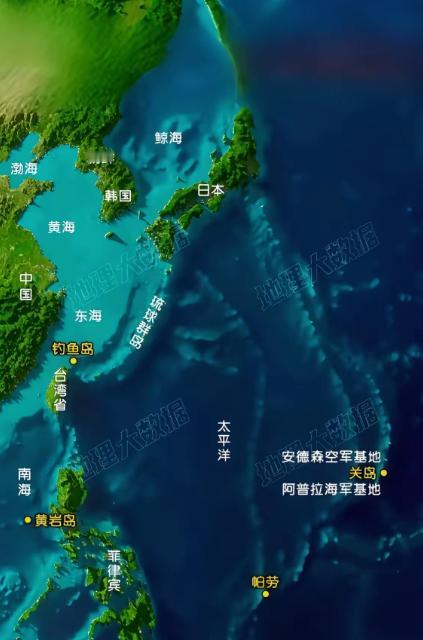

钓鱼岛这个地方,说白了,历史上根本没啥悬念,就是我国的。明清时期的《使琉球录》这些官方记载,早就把钓鱼岛写得很明白——属于我国沿海的附属岛屿。可是,事情就是在历史的转折点拐了个弯。 到了1895年,甲午战争我国战败,日本趁机把钓鱼岛偷偷划进了自己版图,还给起了个新名叫“尖阁诸岛”。 从那以后,钓鱼岛慢慢成了中日之间剪不断理还乱的话题。每次新闻一提到钓鱼岛,大家都跟着揪心。 先说说钓鱼岛最早的情况。明朝那会儿,出使琉球的使臣走海路就在钓鱼岛附近停靠,官方文件里记得清清楚楚。 清朝时期,档案里也有记载,钓鱼岛属于我国福建沿海的附属岛屿。到了19世纪末,列强横行,清政府风雨飘摇。 甲午战争后,清朝被迫签下丧权辱国的《马关条约》,但条约里明确割让的是台湾地区和澎湖列岛,钓鱼岛根本没被提到。 日本却摸黑把钓鱼岛塞进了自家地图,把合法变成非法,这种做法在历史上屡见不鲜。 我国当时虽然没法力挽狂澜,但从来没承认过日本的这种行为,后来也一直通过各种外交渠道抗议。 二战结束后,国际社会对战后领土有明确的安排。1943年《开罗宣言》、1945年《波茨坦公告》都讲得很清楚,日本要归还通过侵略占领的我国领土。 我国从1971年开始就明确反对这一安排,主张钓鱼岛自古就是我国的,立场一直没变过。 到了1972年,中日两国正式建交。那会儿,双方都意识到,钓鱼岛问题不是短时间能解决的。 2012年起,海警船常态化巡航钓鱼岛,实际展现了我国的主权立场。每隔一阵,外交部官网和主流媒体都会重申我国权利,强调主权不可侵犯。 其实,从现实操作来说,天天花巨资巡逻是维护权益的一种方式,但不是长久之计。 如果贸然设立机构或派驻边防部队,局势很可能会骤然升级,这种强对抗未必符合我国的整体利益。 主流报道里也明确指出,目前没有在钓鱼岛设立常驻机构的官方计划,政策还是以稳妥为主,不急不躁。 钓鱼岛争议的背后,其实还牵扯着美国的身影。美国嘴上说“不对钓鱼岛主权表态”,但在实际操作中,长期通过美日安保条约给日本撑腰。 这样一来,钓鱼岛问题变得更复杂,我国在处理相关事务时,不能只靠强硬,还得平衡中美日三方关系。 我国采取的每一步都得考虑全局,既不能让主权受损,也要避免陷入被动局面。 2013年,我国设立东海防空识别区,把钓鱼岛涵盖在内,加大了实际管控力度。日本和美国对此表示抗议,但我国态度很坚定,主权不容挑战。 经济方面,钓鱼岛巡逻执法投入巨大,虽然具体金额没有对外公开,但从编队、装备到后勤,都是实打实的消耗。 这些投入是维护主权的必要成本,但也有人觉得应该用更高效、直接的方式,比如设立管理局、边防站来巩固实际控制,减少资源消耗。 现实中,国家政策选择了“既不退让,也不激进”,用法律、外交和执法三管齐下,既维护权益,也不给对方抓把柄。 钓鱼岛问题的处理过程,其实也反映了我国外交思路的成熟。从过去被动应付,到现在主动出击、灵活运用国际法和舆论工具,我国立场始终很明确。 说到底,钓鱼岛的问题,考验的是我国在主权和地区稳定之间的平衡能力。 公开信息显示,我国目前对钓鱼岛的管控方式,是主权和外交协调发展的产物。 虽然有人觉得应该直接设立管理局、边防站,但现阶段政策还是以自身为主、稳步推进。 未来如何发展,目前没有官方计划可以参考。但可以确定的是,我国不会放弃钓鱼岛主权,也会持续用各种方法,巩固和强化权益。每一步举措,都是在权衡历史、现实和国际环境后做出的理性选择。 现阶段的巡逻和管控,既是权利的体现,也是策略的选择。设管理局和边防站的建议虽然直接,但更要考虑现实和国际环境。 钓鱼岛属于我国,这是铁证如山的事实,我国会坚定维护国家主权和领土完整,积极推动地区和平稳定。 参考;日向钓鱼岛海域增派大型巡逻船 应对中国海警船——环球网