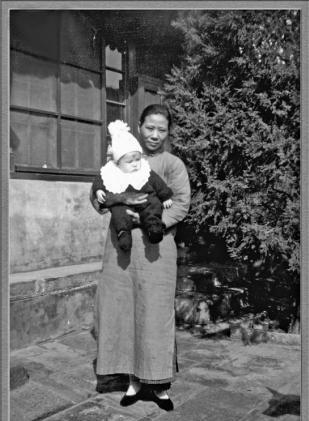

1938年,一名外国婴儿在天津的一家医院出生。可他的父母因为急着要回国,直接把他丢在了医院。结果,这个“洋孩”不仅在中国健康长大,还成了知名地质学家,他总说:“我是中国人,我叫李忆祖。” 天津法租界的医院走廊里,护士抱着个裹在蓝布襁褓里的婴儿直跺脚。 襁褓里是个金发蓝眼的“洋娃娃”,脐带还沾着血污。 他的外国父母因战乱急着回国,嫌带个孩子麻烦,把他扔在医院就跑了。 护士寻了三天,领事馆、码头、租界巡捕房都问遍,那对父母像人间蒸发,只留下这个小生命。 弃婴的消息传到后方福利院时,院长愁得睡不着。 战乱里孤儿挤破门槛,多张嘴就多份粮,可这蓝眼睛的孩子实在惹人疼。 正巧中学老师李端甫和妻子赵秀珍来福利院捐粮,一眼就看中了襁褓里的婴儿。 “这娃怪可怜的,咱养了吧。” 赵秀珍摸着孩子冰凉的脸,眼眶红了。 李端甫是教语文的,工资刚够一家四口糊口,再多张嘴,日子肯定紧巴。 可他看着妻子眼里的光,点了头:“行,咱家添口人。” 从那天起,李忆祖有了家。 北京胡同里的四合院,成了他的整个世界。 赵秀珍早起给他蒸窝头、熬小米粥,李端甫下班就摊开《三字经》教他认字。 邻居小孩笑他“洋鬼子”,他就跟着学京片子骂回去:“你才洋鬼子,我爹是教书的先生!” 脸蛋是西式的,骨子里却浸透了胡同里的烟火气,爬树掏鸟窝、跟小伙伴斗蛐蛐,哪样都不输人。 日子虽苦,养父母的爱却没打折。 赵秀珍的旧旗袍改成了他的小褂子,李端甫的钢笔尖磨秃了,还坚持给他写作业批注。 后来夫妻俩离婚,李端甫走了,赵秀珍一个人拉扯三个孩子。 学费书费咬牙挤出来,生病时裹着棉袄顶风冒雪抓药。 这份恩情,李忆祖记了一辈子:“没有他们,我早冻死在哪个街角了。” 李忆祖争气,小学成绩总拿第一,老师说“这孩子脑子灵光”。 中学上地理课,老师讲“地下藏着煤和石油,是国家工业的粮食”,他眼睛亮了! 1961年,他从北京地质学院毕业,分到北京地质研究院。 这在当时是铁饭碗,多少人挤破头。 可他坐不住,整天往领导办公室跑:“新疆地质空白大,我去那儿能派上用场!” 领导拗不过他,批了调令。 走前老太太没拦着:“国家需要人,就去吧。别忘了你是‘忆祖’,根在这儿呢。” 1962年,李忆祖背着铺盖卷上了开往新疆的火车。 来到新疆的日子,苦得像黄连。 156煤田地质勘探队驻扎在天山脚下,风沙刮得脸生疼,戈壁滩上连棵草都活不了。 他跟着队里人爬山涉水,锤子敲岩石,背包驮样本,一天下来灰头土脸。 高原反应折腾人,头晕眼花像踩棉花,他就靠毅力硬扛。 一次在戈壁迷路,罗盘坏了,队伍在沙漠里转悠到天亮。 是他分着干粮鼓励大家:“咱是地质队,啥苦没吃过?” 从那以后,他的足迹踩遍天山南北。 海拔五千多米的阿里高原,他扛着仪器一步步挪。 西藏无人区勘探,他和队友啃冻硬的馍馍,就着雪水咽下去。 别人问他“为啥不回北京享福”? 他总说:“新疆的山山水水,都是我的家。” 1965年,李忆祖在新疆成了家。 妻子也是地质队的,山西大同人,俩人因聊矿产分布聊到一起。 她申请调到新疆,跟他并肩作战。 结婚后没回城里,就在戈壁滩上搭帐篷,孩子也在帐篷里长大。 那些年,新疆的煤田油田,多亏了他和队友的汗水。 他画的地质图比地图还准,哪有矿哪有水脉,张嘴就来。 1980年,单位看他身体扛不住一线了,调他去乌鲁木齐当讲师。 退休前,他是自治区青少年科技讲师团的“孩子王”,讲台一站就是十几年。 退休后他更忙。 1998年退休,他背着科普模型下乡,给孩子们讲“磁悬浮飞机”“旋转娃娃”的原理。 一年讲120多堂课,徒步500多公里,听众27万人次。 李忆祖这辈子,最常说的话是“我是中国人”。 小时候被邻居笑“洋鬼子”,他就梗着脖子说“我爹是教书的先生”。 大学同学好奇他的蓝眼睛,他拍着胸脯:“我生在天津,长在胡同,能说一口京话,不是中国人是啥?” 新疆老乡见他金发碧眼,总问“你是苏联来的?” 他哈哈一笑:“我是天津生的,北京长大的,新疆扎了根,你说我是哪儿人?” 就连外国记者采访,他也直截了当:“我父母是谁不重要,重要的是,养父母给了我中国心,这片土地养了我,我就是中国人。” 这份认同,不是口号,是刻在骨子里的。 李忆祖用一生证明真正的故乡,不是出生地,而是养育你的土地,是刻在心里的认同。 就像老话说的“一方水土养一方人”,他喝着黄河水长大,在戈壁滩上挥洒汗水,用“中国人”的身份,活成了最硬的脊梁。 血脉或许有国籍,但心之所向,才是永恒的故乡! 主要信源:(中国共产党新闻网——李忆祖:洋面孔中国心 扎根新疆50载(组图) 中国共产党新闻网——李忆祖:别说我是“老外” 我有一颗中国心)