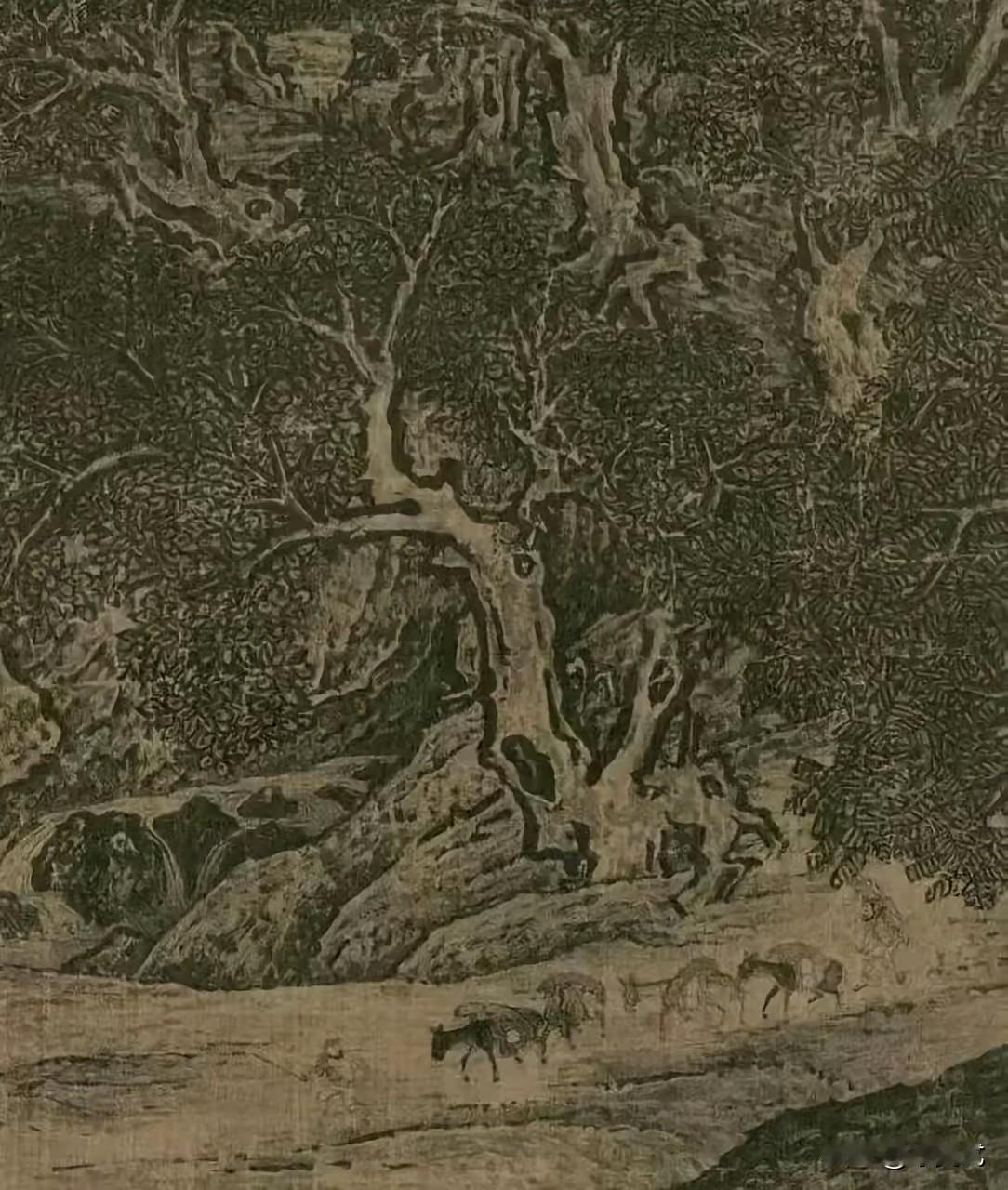

1958年,一位专家拿着放大镜,研究一幅2米高的古画。却发现画中树叶里有两个字闪了一下!他以为眼花定睛一瞧,惊喜地发现两个字和草木融为一体,这可把让他乐坏了,心想几百年了,终于被我找到了? 1958年的故宫书画修复室,窗棂上爬满了牵牛花,紫莹莹的花瓣沾着晨露。62岁的周专家戴着老花镜,手里捏着放大镜,正对着一幅两米高的古画叹气——这是明代画家唐寅的《秋山独行图》,前些日子从民间收上来的,边角处虫蛀得厉害,更要命的是,画轴里夹着张纸条,说“画中藏字,识者得之”,可前前后后请了七位专家,愣是没看出半点门道。 “周老,要不歇会儿?”小徒弟端来杯热茶,看着师傅佝偻的背影,心里直打鼓。这画他们师徒俩研究了半个月,从山石纹理看到人物衣褶,连角落里的小草都数了三遍,别说藏字,连个像样的印章都没找着。 周专家摆摆手,把放大镜又往画纸上凑了凑。阳光透过窗玻璃,在画中那片茂密的枫林上投下光斑,枫叶的朱砂色被照得透亮,叶脉像毛细血管似的清晰。他顺着最粗的那棵枫树往下看,突然觉得右上角的一簇枫叶有点不对劲——有两片叶子的边缘,像是被人用极细的笔描过,线条比自然生长的多了几分刻意。 “嗯?”他皱起眉,把放大镜死死摁在那处,眼睛眯成一条缝。起初只看到红绿交错的叶瓣,可当阳光角度微微偏移,那两片叶子的阴影里,竟有两个字的轮廓闪了一下,快得像萤火虫飞过。 “眼花了?”周专家揉了揉眼睛,鼻尖都快贴到画上了。小徒弟赶紧凑过来:“师傅,咋了?” “别说话。”他屏住呼吸,一点一点挪动放大镜。这次看得真切——在枫叶与叶脉的间隙里,藏着两个蝇头小楷,笔锋细得像发丝,颜色和枫叶的赭红色几乎融为一体,不仔细看,真以为是自然形成的斑纹。 “是……是‘唐寅’二字!”周专家的声音都在抖,手指着那处,“你看这‘唐’字的点,用的是枫叶的红点;‘寅’字的竖钩,借的是叶脉的线条,太妙了!” 小徒弟把眼睛瞪得溜圆,看了半天还是模糊:“师傅,我咋看不清?” “得对着光,找角度。”周专家把画轻轻往窗边挪了挪,阳光斜斜打在画上,那两个字突然清晰起来,就像从树叶里长出来的一样,笔画间还带着几分调皮,像是画家藏完字后偷着乐的模样。 “找到了!终于找到了!”周专家直起身,搓着发红的手,眼眶亮得吓人。他研究唐寅的画一辈子,知道这位大才子最爱在画里藏玄机,可没想到藏得这么巧——把自己的名字藏在枫叶里,既不破坏画面的意境,又留下了独有的印记,几百年过去,愣是没人发现。 他想起三年前在苏州博物馆见到的另一幅唐寅真迹,画的是春山,当时就觉得右上角的桃花丛有点怪,现在想来,说不定那里面也藏着字。“这老唐,可真会捉弄人。”周专家笑着抹了把脸,眼泪却掉了下来——搞了一辈子古画研究,能亲手发现这样的秘密,比中了状元还痛快。 消息很快传到了文物局,局长亲自跑来看。周专家搬来梯子,让局长站在特定的角度,指着那簇枫叶:“您瞧,就在那儿,唐寅的签名!” 局长看了半天,突然一拍大腿:“还真是!这手法,绝了!”他摸着画框,“难怪之前鉴定时总觉得少点啥,原来真迹的凭证藏在这儿呢!” 后来给画做X光扫描,才发现这两个字是用矿物颜料混合朱砂画的,颜料里掺了枫叶粉末,所以几百年不褪色,还能和叶片的颜色完美融合。周专家在修复报告里写道:“唐寅此作,于细微处见匠心,藏名于叶,既显其才,亦表其傲,真乃神来之笔。” 小徒弟问他:“师傅,您咋就那么肯定能找到?” 周专家坐在画前,阳光照在他花白的头发上:“搞咱们这行的,就得信‘功夫不负有心人’。古人画画,笔笔藏着心思,你对它用心,它就给你露真容。这两个字,等了几百年,就是为了等个肯蹲下来、慢慢看的人。” 现在这幅《秋山独行图》挂在故宫的书画馆里,旁边特意放了个放大镜,游客们排着队,凑在画前找那两个藏在枫叶里的字。有人找了半天没看见,急得直跺脚;有人突然喊“找到了”,兴奋得像个孩子。 周专家偶尔还会去看看,站在画前,仿佛能看见几百年前的唐寅,挥着画笔在枫叶里藏字,嘴角带着狡黠的笑。他总说:“古画就像老朋友,你对它掏心窝子,它就给你讲悄悄话。这世上的宝贝,从来都不缺,缺的是愿意花时间、下功夫去懂它的人。” 窗外的牵牛花又开了,紫莹莹的,像在对着那幅古画笑。修复室里的放大镜还摆在桌上,镜片里映着阳光,也映着一代代文物研究者的初心——只要肯用心,再深的秘密,总有被发现的一天。 (来源:光明网)