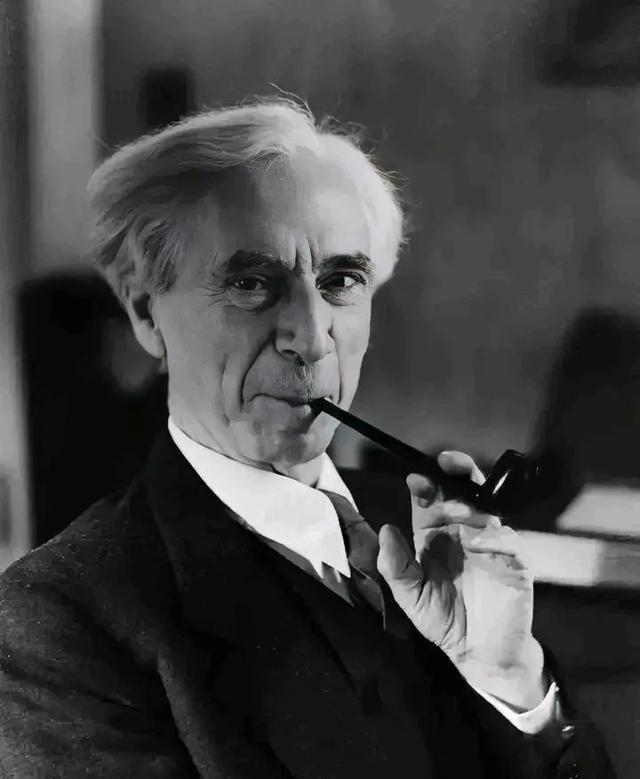

罗素说:“看似不要脸的人,成事最快,不要脸,听起来很庸俗,但在哲学上叫无我,是一个非常高的境界,一个人的内心必须首先成为一个无我的人,才能成为一个没有敌人的人。 伯特兰·罗素出生在1872年的英国威尔士一个贵族家庭。他的祖父是前首相,家族背景给他提供了优越的教育环境。但早年父母双亡,让他由祖母抚养长大。这段童年让他接触到严格的宗教教育,却也激发了他对数学和逻辑的兴趣。他在剑桥大学学习期间,专注于数学和哲学领域,1893年获得学位后,继续深造。 罗素的学术生涯从三一学院研究员开始。他与怀特海合作十年,共同完成《数学原理》这部巨著。这本书奠定了数理逻辑的基础,对后世影响深远。他还出版了多本哲学著作,如《哲学问题》和《物的分析》,探讨知识论和本体论问题。他的思想强调经验主义和理性分析,避免形而上学的模糊概念。 在个人生活方面,罗素经历了四次婚姻。第一段与艾丽斯从1894年持续到1921年,之后与多拉结合,生下子女。但这段关系也以离婚告终。1936年他娶帕特里夏,1952年与伊迪丝成婚,后者陪伴他到最后。他的婚姻经历反映出他追求自由和个人幸福的理念,尽管引发社会争议。 罗素不只局限于学术,他积极参与社会事务。从一战起,他就公开反对战争,加入和平主义运动。这让他失去剑桥职位,却也让他成为知名公众人物。他的著作涵盖教育、伦理和政治,总是直言不讳地批评权威。 罗素的哲学观点中,强调忽略外部压力,专注于内在逻辑,这与标题中无我的概念有相似之处。他认为个人应超越自我局限,追求真理,而不被社会规范束缚。这种态度让他在争议中坚持己见,推动事业前进。 在一战期间,罗素公开反对英国参战。他撰写文章批评政府政策,导致1916年被罚款,并失去教学职位。1918年,他因另一篇反战文字入狱六个月。但他利用狱中时间完成哲学著作,继续传播和平理念。这种不顾个人损失的做法,体现了忽略他人眼光的决心。 罗素的和平主义延伸到国际事务。1920年他访问苏联,观察社会制度,回国后发表客观评论。尽管受到批评,他继续推广理性对话。次年去中国讲学,尽管健康问题,他坚持完成行程,传播西方哲学思想。 在反核运动中,罗素起草1955年的宣言,呼吁科学家反对核武器。他组织签名活动,不顾年龄参加示威。1961年因抗议被捕,但他拒绝妥协,继续倡导全球和平。这种姿态让他影响国际舆论,而不被反对声音阻挡。 罗素的教育实验也体现这种精神。他创办学校,推行进步教育模式,尽管面临保守派攻击,他坚持自己的方法。他的著作中反复强调,个人幸福源于理性选择,而非迎合他人。这种哲学让他在多领域取得成就,尽管常遭误解。 二战后,罗素批评某些政策,但始终推动人权进步。他成立法庭审视战争行为,收集证据公开讨论。这种直面争议的做法,让他成为无畏的知识分子典范。 罗素晚年继续活跃在社会舞台。1960年代,他反对越南战争,撰写公开信呼吁停火。1963年推动核禁试条约,参与国际谈判。他的努力促成部分协议,影响全球军控进程。 健康衰退后,他退居威尔士乡村,但仍保持写作习惯。1969年出版自传,回顾一生思想演变。1970年初感染流感,导致病情恶化。2月2日他在家中去世,享年97岁。遗体火化,骨灰撒在山间,无宗教仪式。