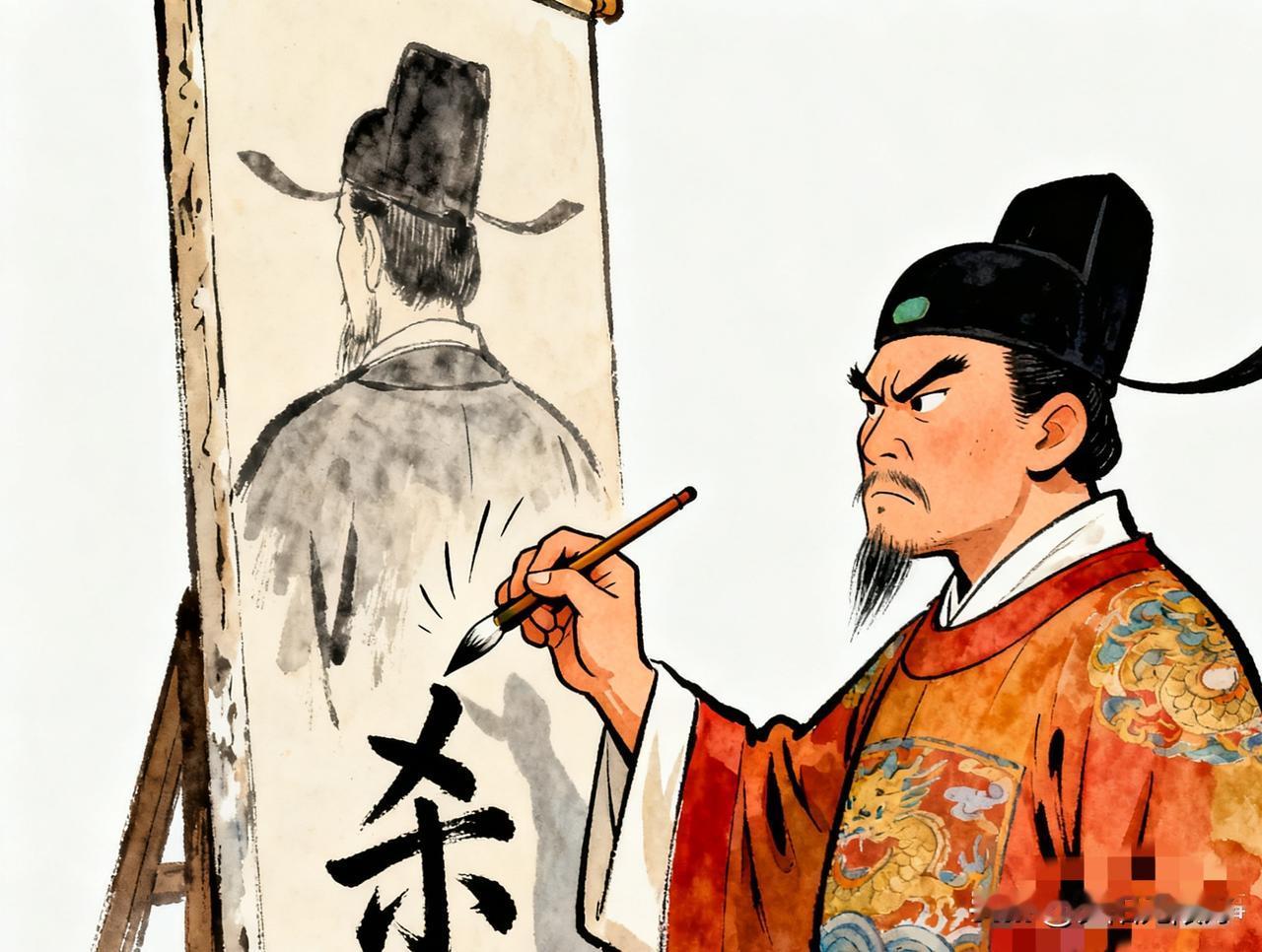

秦始皇一定中国最优秀的帝王之一。 这个评价的根基,是他改写华夏历史的开创性功绩,而非后世的溢美之词。 战国末期,周天子早已失去天下共主的权威,七国割据混战两百余年,各国不仅文字迥异,秦国的“小篆”和楚国的“鸟虫书”互不相认,度量衡更是混乱——秦国用“尺”,齐国用“仞”,百姓跨郡经商得随身携带换算工具。 连马车车轮间距都不一样,秦国的车到了赵国就没法在当地道路上行驶。 是秦始皇率领秦军横扫六国,公元前221年完成统一,建立起中国历史上第一个统一的多民族中央集权国家,这一举措直接敲定了此后两千多年封建王朝的政治框架。 他推行的系列“统一举措”,至今仍深深烙印在华夏文明里。 统一文字时,李斯奉命以秦国小篆为标准,废除六国异形文字,这不仅让官府政令能顺畅传达到全国郡县,更让不同地域的文人学者有了共同的书写载体,华夏文化得以跨地域传承。 试想,若没有这次文字统一,就像如今欧洲因语言差异长期分裂一样,华夏大地或许会沦为多国林立、文化割裂的局面。 统一度量衡和货币同样是“硬核操作”,全国统一使用“秦半两”铜钱,规定度量单位“度、量、衡”的标准,商贩不用再为单位换算发愁,官府收税也有了统一依据,这相当于古代版的“市场标准化改革”,直接推动了秦朝的经济繁荣。 驰道与长城这两大工程,历来争议不断,但结合当时的时代背景,其战略价值不容忽视。 驰道以咸阳为中心,修建了贯通全国的“高速公路网”,主干道宽达五十步,能并行五辆马车,不仅让秦军能快速奔赴边疆平叛或抵御外敌,更打通了南北物资流通的通道。 长城的修建虽耗费民力,但在当时是抵御北方匈奴的刚需——战国时期匈奴就频繁南下劫掠,农耕文明的粮食、人口屡屡受损,长城的建成构建起一道防御屏障,让中原百姓能安心耕作。 但“最优秀”绝不等于“无瑕疵”,秦始皇的统治手段过于刚猛残暴,这也是秦朝二世而亡的核心诱因。 他推行的严刑峻法到了严苛的地步,依据《秦律》,百姓哪怕只是偷了一钱,都要被处以重罚,路上丢垃圾被发现也要受刑,这种高压统治让百姓不堪重负。 更让民众难以承受的是大规模徭役,修建长城动用了约40万民夫,阿房宫和骊山陵墓的修建又征调了上百万青壮年,这些劳动力本是农耕主力,大量流失导致田地荒芜,无数家庭妻离子散。 焚书坑儒的举措,更是成为他历史评价中的重大污点。 为了统一思想、巩固中央集权,秦始皇下令焚烧《诗》《书》等诸子百家典籍,仅保留医药、卜筮、农学类书籍,无数先秦珍贵文献就此失传,给华夏文化造成了无法弥补的损失。 而坑杀儒生一事,虽有说法称坑杀的是装神弄鬼的方士,但此举本质上是高压的思想控制,让春秋战国以来“百家争鸣”的文化繁荣局面戛然而止。 评价秦始皇,必须跳出“非黑即白”的单一维度,放在具体的历史语境中审视。 他的功绩是开创性的,统一六国、确立郡县制、推行统一措施,后世封建王朝无论如何变革,都没能跳出他搭建的制度框架。 他的过错也同样显著,残暴统治和文化压制彻底透支了民心,让一统天下的强大秦朝仅存在15年就分崩离析。 他就像一把锋利的双刃剑,一面劈开了战国乱世,奠定了华夏大一统的根基;另一面又因过于锋利,划伤了百姓,也葬送了自己亲手建立的王朝。 后世帝王无不以他为镜,借鉴他的统一谋略和制度建设,又极力规避他的残暴与刚愎。 正是这种功过并存的复杂性,让他成为中国历史上最具争议,却又绝对无法绕开的帝王。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

乾隆二十二年,康熙帝97岁的定妃去世。她一生仅被康熙帝宠幸过一次,却凭着这次偶然

【8评论】【42点赞】