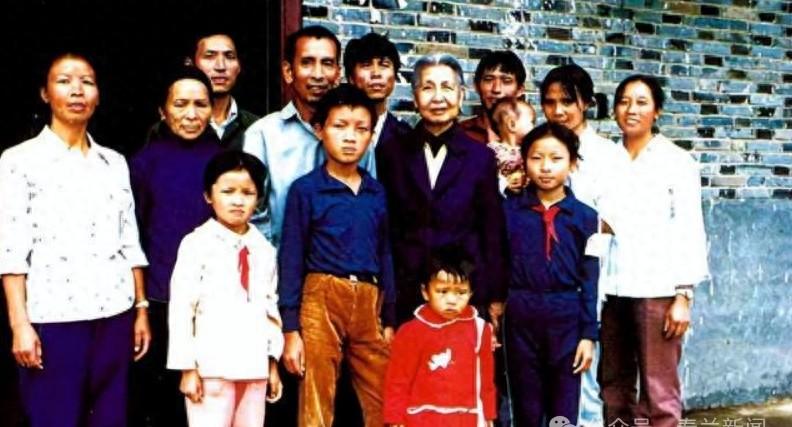

90年代在井冈山,石来发招待他的母亲,曾志面色凝重,内心满满都是愧疚 上世纪九十年代初,曾志八十多岁,她抽空回井冈山看望儿子蔡石红一家。蔡石红全家提前准备,杀鸡宰鸭,摆出农村最拿手的菜。曾志进门坐下,望着儿媳孙子忙碌,桌上鸡汤腊肉野菜齐全,她筷子却不动,只夹一点菜慢慢嚼。蔡石红敬酒,她低头不语,脸色越来越沉。 她想起1928年冬天小井医院生产,三天三夜难产,没有正规医生,用勺子撬牙灌姜汤才保命。产后乳腺炎拔脓,高烧产褥热,折腾二十多天。孩子出生26天,部队下山,她抱着没喂饱奶的婴儿,交给石礼保夫妇。那天她走山路,一步三回头,孩子身影渐远,从此音讯全无。 1952年广州重逢,儿子二十多岁,黑瘦粗手,不识字,衣衫补丁。她身在高位,却见儿子吃尽苦头,手茧厚实。她想留儿子读书上班,他摇头要回山里养老祖母。她只能寄钱寄物,知道儿子娶妻生子,靠工分过日子,房屋简陋,劳动辛苦。 这些年她工资攒下捐希望工程,却没给儿子一家更好条件。儿子一家四代在垦殖场挣工分,她每次来都嘱咐场领导平等对待,不许例外。现在孙子们长大,有的务农有的开车,她拒绝任何农转非要求,说农民种粮光荣。 九十年代那次探亲,桌上菜越丰盛,她越吃不下。她讲起托孤那天,孩子哭声还在耳边,她强忍眼泪把婴儿递过去,石礼保夫妇转身进屋,门关上那一刻,她站在坡上站了很久。讲到儿子乞讨长大,八岁拉着瞎眼祖母走村串户,她声音发颤,手紧握筷子。 她又讲1952年儿子返回井冈山,她夜里常睡不着,想儿子砍柴挑担,手上起泡磨茧。她省吃俭用,却没能让儿子脱离农活。看着儿子白发增多,媳妇弯腰,孙子朴实,她胸口堵得慌,筷子彻底放下。 曾志晚年多次上井冈山,每次住儿子家,吃家常饭。她强调对蔡石红一家一视同仁,孙辈想转户口她直接拒绝。1992年左右她再来,蔡石红家盖新砖房,养猪种菜,她看到日子宽裕些,仍旧不许特殊照顾。 有一年秋天她来,山里下霜,蔡石红烧炭盆,桌上羊肉汤板栗南瓜。她摸曾孙手,讲起井冈山当年缺盐少粮,吃红薯叶子度日。讲到养祖母去世,儿子守灵三天不吃不喝,她手抚旧照片,半天移不开眼。 九十年代中期她身体弱了,来山里次数少。每次来,蔡石红准备野味蘑菇竹笋,她吃得极少。看着一家人围坐,她总想起欠儿子的母爱,那种亏欠压在心头,挥之不去。 曾志晚年坚持回井冈山探亲,叮嘱场领导对儿子一家平等对待。孙子提出转非农,她明确拒绝,说粮食靠农民种。1998年6月21日曾志在北京逝世,享年87岁,按遗嘱不开追悼会,不举行告别,遗体解剖后火化。 骨灰一部分撒井冈山小井红军医院旧址树下。蔡石红得知消息,独自到安放处守候,拍下与碑的合影。他继续护林员生活,后代扎根当地,有的务农有的保安,从未改变农民身份。曾志清廉家风在井冈山红土地上传承。