现代化战争有多烧钱?中国14亿人,每人捐1000,可以打多久的仗? 现代战争早已脱离人力与勇气的范畴,转而成为一场资金与工业的持久拉锯。过去,人们常说“大炮一响,黄金万两”,如今这句老话已显保守。导弹、战机、卫星,每一件装备都承载着天文数字般的成本,而整个作战体系更需海量后勤支撑。全球军费支出正以惊人速度攀升,2024年世界总军费已超2.4万亿美元,相当于全球GDP的2.4%。这不是简单的数字堆砌,而是国家实力的直接镜像。战争不再是短期冲锋,而是体系对抗,谁的钱袋子更深,谁就能笑到最后。 拿历史数据来说明,美军在2003年伊拉克战争中,前25天的“快速推进”阶段,就耗费约230亿美元。折合人民币,每日开支近62亿元。这仅是开胃菜,整个战争历时十余年,总计2.2万亿美元,超过许多中等国家一年的经济总量。资金流向包括武器采购、士兵薪饷、医疗救治和战后重建,每一环都层层叠加。伊拉克战场上,巡航导弹如雨点般倾泻,一枚战斧导弹单价超过150万美元,一次饱和打击动辄数百枚,瞬间蒸发数亿美元。这样的消耗模式,让人看到现代化战争的本质:高科技装备虽精准,却以金钱换取时间和空间优势。 类似情况在俄乌冲突中反复上演。自2022年起,这场欧洲大陆最大规模武装对抗,已累计军费超过5000亿美元。乌克兰方依赖西方援助,每日弹药消耗达数亿美元,包括数万枚反坦克导弹和防空火箭。俄罗斯则每日炮击量峰值超60000发,单日炮弹成本约3000万元人民币。表面上看,低成本无人机如FPV机型只需数百美元一架,但实际部署需电子对抗系统、实时通信链路和地面控制站支撑。一年下来,无人机损失数万架,总投入轻松破百亿美元。冲突证明,所谓“廉价武器”只是表象,背后是完整工业链的巨额投入,没有经济耐力,任何创新都难以为继。 再看航母这种海上巨兽,更是烧钱的天花板。美国福特级航母单艘建造费超130亿美元,年度运营成本高达数十亿美元。这包括核动力维护、舰载机起降和数千名船员的日常保障。一支完整航母打击群,出动一次需数亿美元燃料和弹药,护卫舰上的标准-6导弹一发300万美元,防空演练中20发齐射即6000万美元灰飞烟灭。这样的平台不是孤立存在,而是整个舰队的有机组成部分,从补给船到卫星导航,每日运转都如一台精密机器,稍有怠慢便资金断流。全球800多个美军基地的维系,年均开支近1000亿美元,这让“和平时期”军费同样高企。 单件装备成本,更是触目惊心。F-35战斗机作为五代机代表,一架飞离价格约8000万美元,不含维护。一小时飞行需4万美元,涵盖引擎检修和传感器更新。整个项目生命周期,总成本预计超1.5万亿美元,包括软件迭代和零件替换。相比之下,二战时期一架B-29轰炸机仅需30万美元,通胀调整后也远低于今日。现代战机不是“飞一次”,而是“飞到极限”,每架次出动都考验后勤链的韧性。战斧导弹的案例同样典型,一发150万美元,能在二线城市买下多套房产,却在战场上瞬间化为火光。这反映出武器从“量产廉价”向“高精尖定制”的转变,代价是国家财政的持续压力。 对比全球数据,美国2025财年国防预算达8952亿美元,占GDP约3.5%,创历史新高。这笔钱支撑全球军事存在,从印太部署到中东巡航,每一美元都嵌入复杂利益链。中国2024年国防预算为1.67万亿元人民币,约合2300亿美元,占GDP仅1.3%,远低于世界平均水平。连续十年,中国军费增长保持个位数,2025年拟增至1.78万亿元,增速7.2%。这一比例体现了防御性导向,避免军费挤占民生空间。国际智库估算,中国实际军费可能更高,但官方数据透明,聚焦装备更新和部队训练,而非海外扩张。 现在,回到那个假设:14亿中国人每人捐1000元,凑齐1.4万亿元人民币,约2000亿美元。这笔钱看似庞大,却在现代战争中撑不了多久。以伊拉克战争日均62亿元计算,仅够32天高强度作战。导弹库存耗尽、燃料告急、维修链中断,整个体系将迅速瘫痪。俄乌冲突经验显示,一周饱和火力输出,就能烧掉数百亿美元。南海方向模拟对峙,美军航母群每日数千万美元开支,中国需匹配舰艇出动和导弹待命,1.4万亿元摊薄,仅够10-20天。更何况,战争不是孤立事件,后勤、情报、重建层层加码,短期众筹难敌长期工业动员。 为什么现代战争如此烧钱?根源在于技术跃进。卫星导航、数据链路、隐身涂层,每一创新都需巨资研发。全球军工产业年产值超4000亿美元,形成自我强化循环。强国间对抗,已从“兵对兵”转为“系对系”,谁的供应链更稳,谁的资金池更深,谁就占优。这不是抽象概念,而是实打实的经济博弈。小国难敌大国,大国难敌超大国,中国作为发展中大国,选择将军费控制在GDP 1.3%-1.5%,将资源倾斜科技、教育和基础设施,正是基于此考量。

何以紫藤舞清风

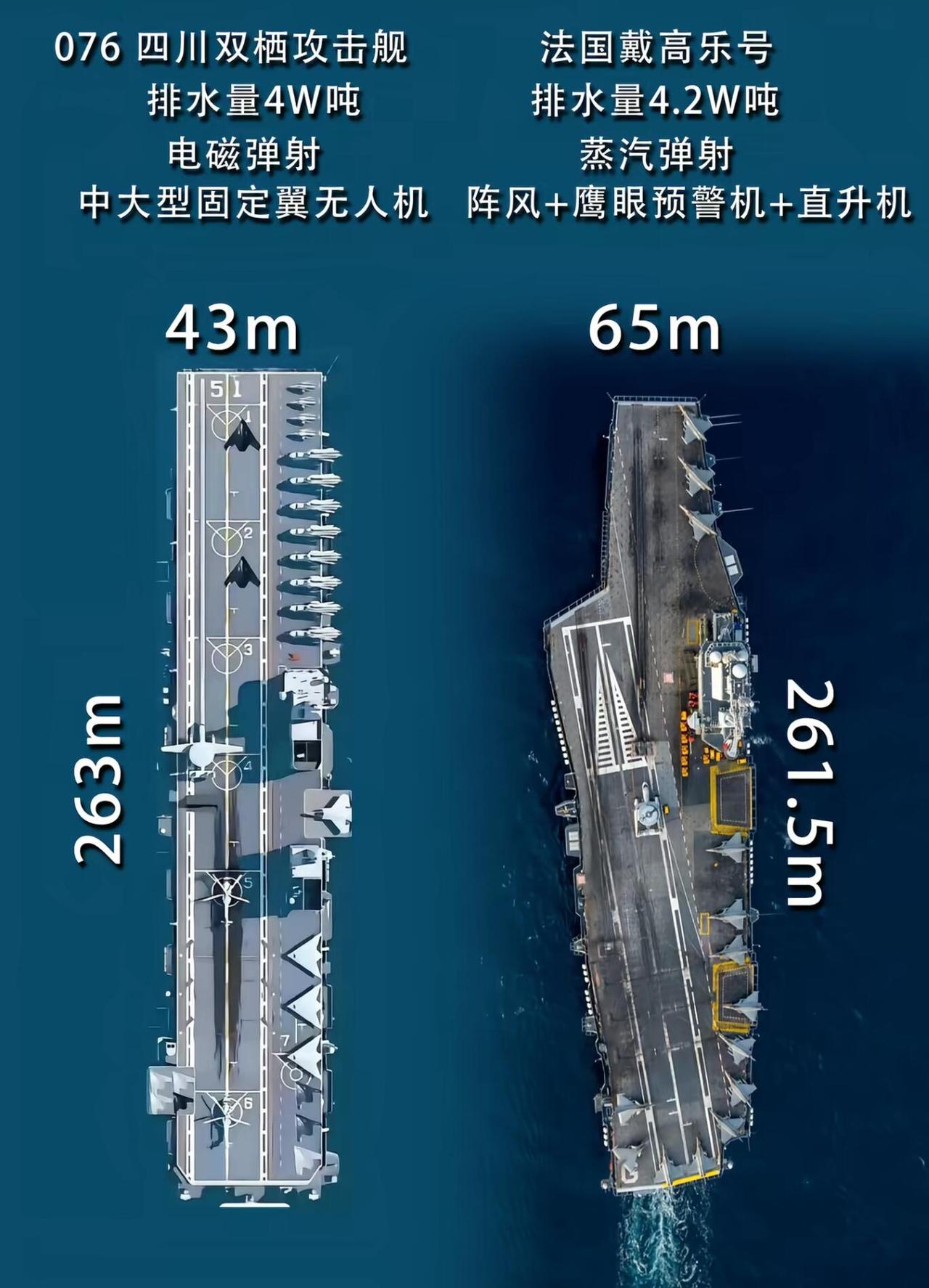

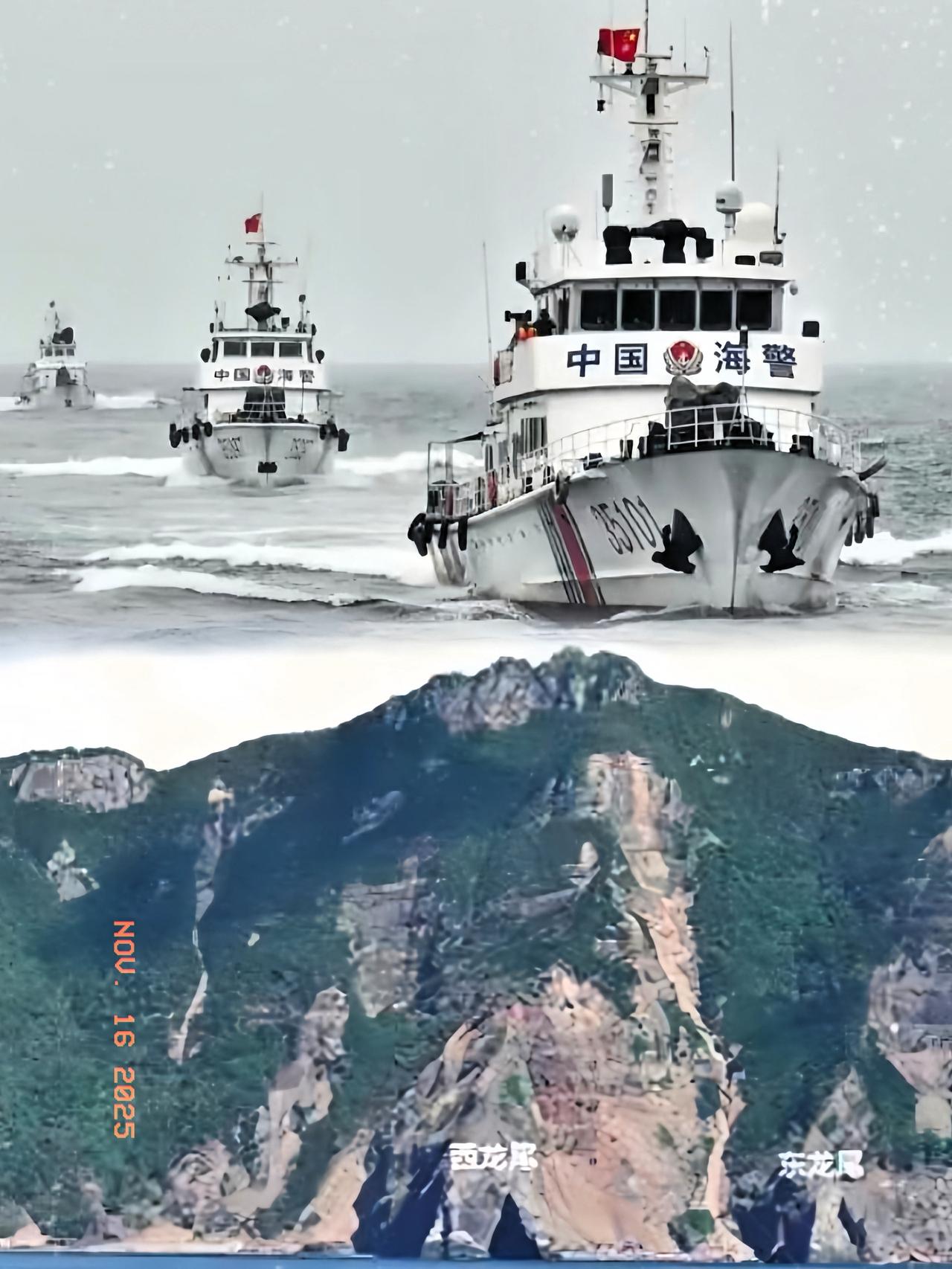

该烧钱的时候,不用心疼,打就要打疼,打残它们