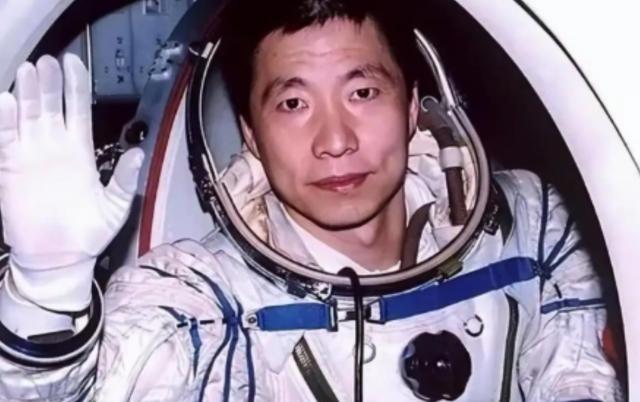

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 杨利伟的太空之旅,本是中华民族千年飞天梦的实现,却从一开始就布满未知风险。他出生在辽宁绥中县一个教师家庭,父亲杨德元和母亲魏桂兰都在当地中学任教,家境朴素,一家五口挤在简易平房中。童年时,杨利伟对天空充满好奇,常自制飞机模型,并在田间小路练习跑步,培养出坚韧体魄。高二那年,1983年6月,空军招飞队到校选拔,他果断报名,经过严格体检、视力和文化考试等多轮考核,顺利进入空军第八飞行学院。 学院四年,杨利伟接受系统飞行训练,宿舍生活规律,早起跑圈,课堂上专注笔记,模拟器中反复操作操纵杆。1987年毕业,获空军航空大学学士学位,分到部队担任歼击机飞行员,先执行强-5攻击机任务,后改装歼-7和歼-10,累计安全飞行1350小时,无一特情记录。他的档案中,各项评估均为优秀,这为后来航天选拔奠定基础。1998年,中国载人航天工程启动,从1600多名飞行员中层层筛选,杨利伟先通过初选体能测试,如旋转椅耐力关卡,他稳站辨向,脱颖而出。最终,14人名单中,他位列第七。 选拔后,杨利伟进入五年高强度训练阶段。基地封闭,他每天面对8G离心机高速旋转,承受胸腔压迫和呼吸困难;失重飞机俯冲模拟,让他适应胃部翻腾;低压舱抽至6000米高度,耳朵嗡鸣不止;零下30度雪地长跑,鞋底踩出深印;荒岛生存训练中,他独立搭建庇护所,捕食维持一周。每一科目,他分数拔尖,展现出超群适应力。2003年3月,工程指挥部会议上,杨利伟被确定为神舟五号首飞航天员,全系统认可无异议。 2003年10月15日9时,神舟五号从酒泉发射场升空,长征二F火箭点火,杨利伟在座舱中固定姿势。升空120秒,高度达30至40公里时,突发低频共振,频率低于10赫兹,与人体器官固有频率重合。飞船剧烈抖动,杨利伟身体甩动,胸腹腔如被重锤击中,五脏六腑错位般疼痛,远超地面8G训练强度。他双手紧握扶手,指节发白,牙关咬紧,嘴唇渗血,咸味在口中扩散。整整26秒,共振叠加过载达8G,他凭借意志维持稳定,未中断任何操作。整流罩分离后,阳光照入舱内,地面人员通过图像确认他眼动,爆发出掌声。轨道注入成功,杨利伟开始执行任务,但这26秒已留下内脏挫伤隐患。 入轨后,飞船进入失重状态,杨利伟适应“本末倒置”错觉,避免空间运动病干扰。他完成挥舞五星红旗、操作机械臂和生命支持系统监测等21项操作,采集上百组数据。同时,舱内响起异常“敲门声”,如木锤击铁桶,闷响不规律,时在头顶、时在侧壁或脚下。声音间隔几分钟至数小时,一阵一阵,无昼夜区别,整个14圈飞行中出现数十次。杨利伟每次响起即检查舱壁、管线和螺丝,用手电照射角落,贴耳倾听,却无发现。他记录时间、方位和节奏:首次入轨5分钟后头顶持续2秒,第二次侧壁间隔8分钟。数据正常,他未立即汇报,继续拍摄地球照片和调整姿态。返回前,这声音总计扰动飞行,但未影响程序执行。 返回阶段最具风险。10月16日5时36分,飞船分离轨道舱和服务舱,只剩返回舱孤立。再入大气层,高度急降,摩擦产生2000多度高温,等离子火焰包裹舱体,舷窗外橘红火光闪烁。杨利伟监控仪表,右手记录参数时,右舷窗内层玻璃突现裂纹,从边缘起始,迅速向中心蔓延,形成蛛网状分支,几厘米长边缘锋利。他按报告键,平稳描述位置和扩展路径,地面传输图像确认。裂纹在高温峰值时停滞,未进一步扩散,避免结构失效。着陆伞开启,减速火箭点火,返回舱触地内蒙古四子王旗主着陆场,缓冲器压缩,杨利伟解带时腿软,嘴角血迹斑斑,被医护抬出。检查显示胸腹挫伤、鼻腔出血和肩腕软组织损伤,需休养数月。 这些异常并非巧合,而是首飞验证中暴露的核心问题。26秒共振源于火箭与飞船连接段刚性过高,地面模拟未覆盖此频段,杨利伟提交200多条改进意见,其中30条针对振动。工程师添加减振缓冲,神舟六号振动减半,神舟七号彻底消除。“敲门声”系温差极端导致:阳光面舱壁超100度,阴面低于零下100度,金属热胀冷缩,连接件变形传导闷响。杨利伟方位描述助专家模拟确认,后写入训练手册,视为正常现象,神舟六号和七号航天员也遇但已知晓。舷窗裂纹因防热涂层与玻璃热膨胀不匹配,高温应力集中,杨利伟指出蔓延路径,推动工艺升级为渐变层,后续飞船零故障。这些“活数据”价值千金,直接提升系统可靠性。 杨利伟不再登天,源于理性选择。他的经验保住后续数十人轨道,贡献大于第二次飞行。航天工程从神五起步,已建天宫空间站,常态化运行货运和载人飞船。训练更科学,项目针对性强,如水槽模拟出舱,避免早期失重错觉。