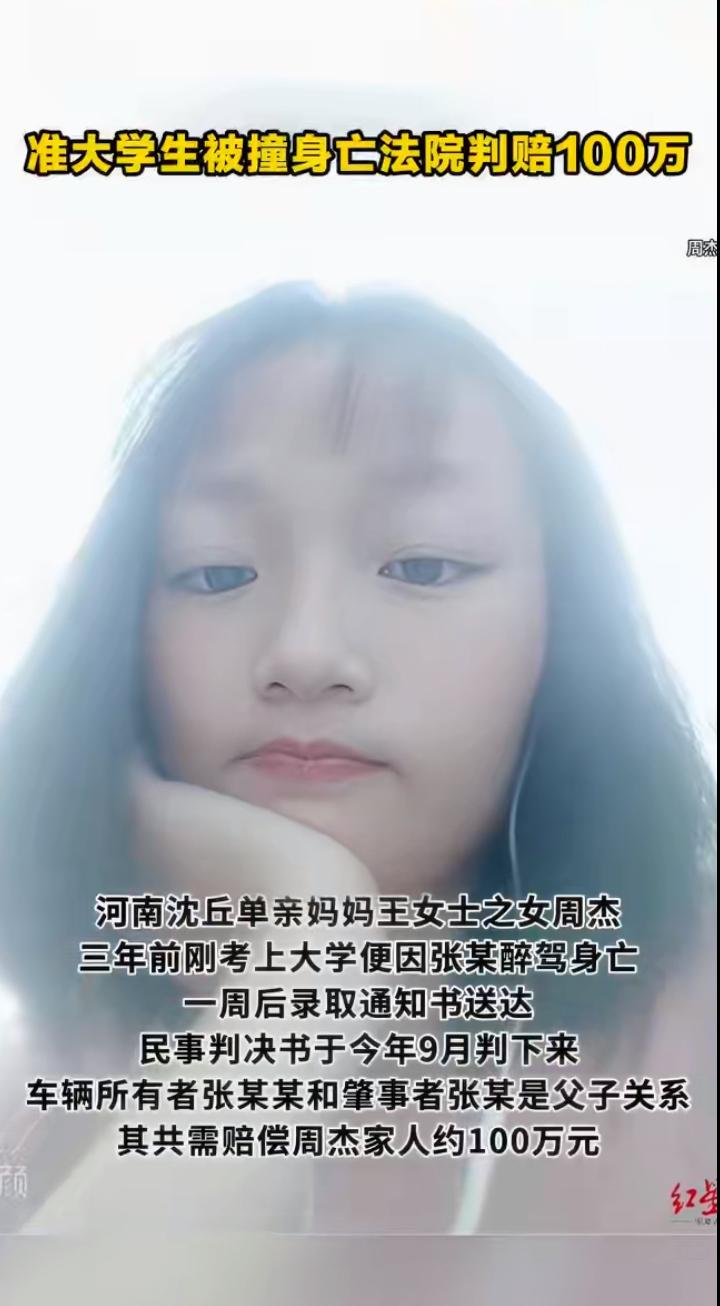

四川18岁的杜彬洋怎么也没想到,自己苦读十余年换来的川北医学院录取通知书,会在她遭遇车祸离世一周后才送达家中。这个从小品学兼优的女孩,曾在初中统考中获得一等奖,2025年高考后顺利被川北医学院康复物理治疗专业录取。然而,一场突如其来的车祸让这个准大学生的生命永远定格在18岁,录取通知书成了最沉重的遗物。家人悲痛地展示着她的奖状、成人礼照片,还有那张再也无法兑现的入学凭证,白发人送黑发人的苦楚,让无数网友为之落泪。 这起悲剧的刺痛之处,不仅在于生命消逝的残酷,更在于命运捉弄的荒诞。杜彬洋的墓碑前,录取通知书静静躺着,像一封寄错地址的信。她的故事并非孤例:浙江温州19岁准大学生小姨在开学前夕遭遇车祸身亡,家人翻出未拆封的录取通知书时,崩溃痛哭;河南平顶山女孩蒋晨楠则在收到郑州大学录取通知书后奇迹苏醒,用“OK”手势回应父亲的呼唤。同样的通知书,一边是生死相隔的永别,一边是生命复苏的奇迹,两相对照,更让人感慨命运的无常。 通知书为何总与悲剧相伴? 表面看是时间巧合,深层却折射出社会支持系统的缺失。杜彬洋的车祸细节虽未公开,但类似事件中,超速驾驶、代驾监管漏洞、道路安全设施不足等问题屡见不鲜。温州苍南车祸中,代驾司机超速撞飞两名返家女生,其中一人正是即将入学的准大学生,家属质问:“总赔偿约300万,但钱有什么用?人没了!”更值得警醒的是,许多青少年在假期打工、返家途中遭遇意外,暴露出交通安全教育、夜间照明、车辆管控等多重漏洞。当悲剧发生,再高的赔偿、再快的司法审判(如肇事方被判赔约100万),都无法换回鲜活生命。 比赔偿更重要的是预防。蒋晨楠的苏醒被赞为“生命奇迹”,但奇迹背后是医疗团队的全力抢救、社会捐款的及时支援,以及她对大学强烈的执念。反观杜彬洋们,若交通部门能加强重点路段巡逻,代驾平台完善司机培训与车速监控,家庭与学校强化安全意识教育,或许悲剧可以避免。成都5岁女童小区内遭轿车碾压身亡案中,法院指出车主未履行“绕车检查”义务,但若小区有更严格的车辆限速与行人分流措施,惨剧也可能不会发生。 每一份迟到的通知书,都在拷问社会的温度与速度。我们为蒋晨楠的苏醒欢呼,也要为杜彬洋的离世反思:如何让安全成为“开学第一课”?如何让每个寒门学子不必靠“奇迹”才能奔赴梦想?答案藏在每一处斑马线的设置里,藏在每一次对超速行为的严惩里,更藏在每个人对生命规则的敬畏里。 你认为该如何筑牢安全防线,避免更多通知书成为“遗物”?评论区说说你的建议。 (案例来源:红星新闻)