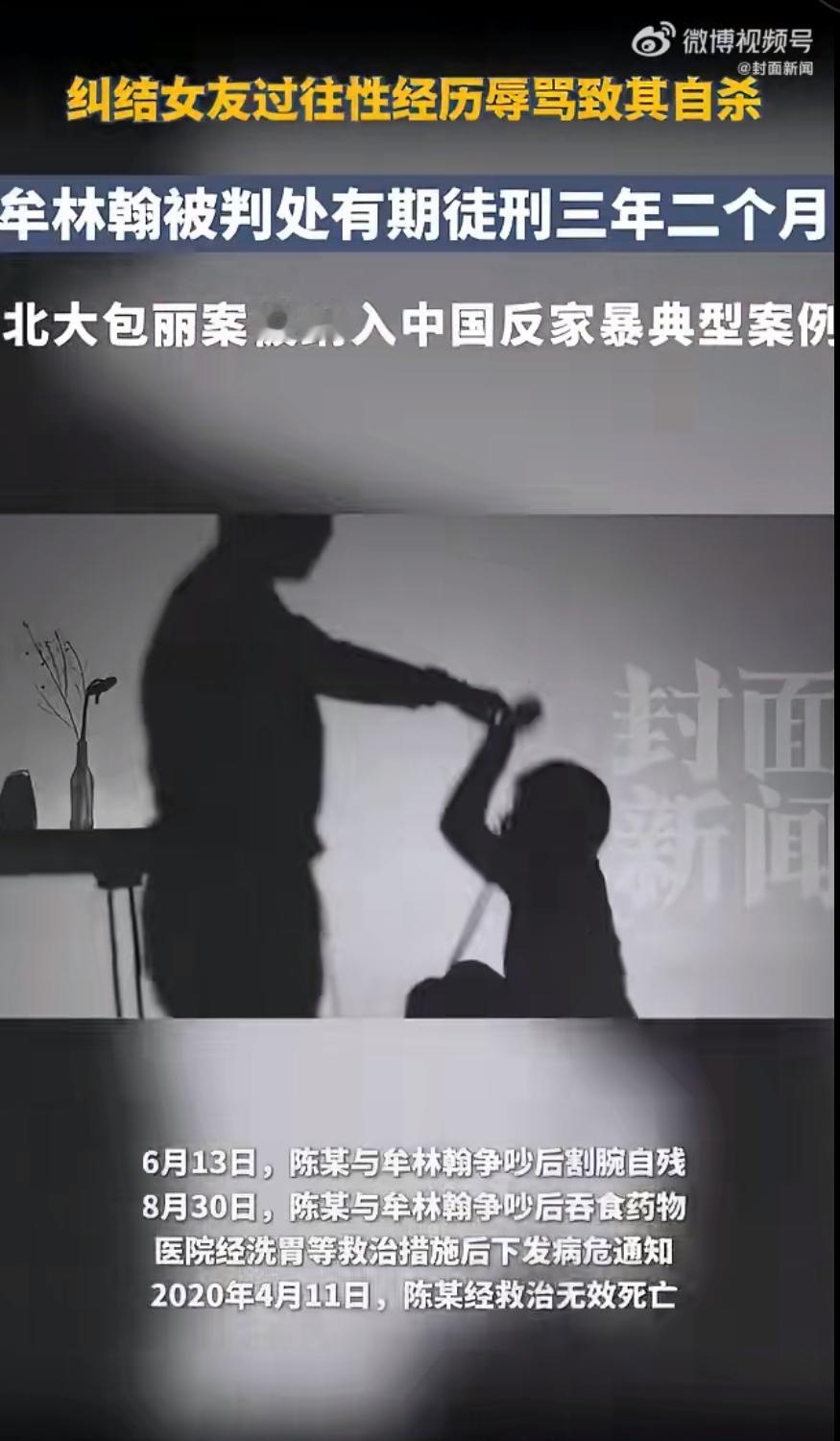

最高法近日发布了一起典型案例:北京某高校男生牟某因长期纠结女友过往性经历,高频次、长时间辱骂贬损,最终导致女友多次自残并服药自杀。两人曾共同生活近两年,甚至见过双方家长,但牟某始终无法释怀女友的过去,反复追问细节,甚至说出“打胎换心理平衡”等极端言论。女友在精神压迫下先后割腕、服药,最终在2019年10月9日独自服药离世,经救治无效于2020年4月死亡。法院审理认为,牟某的持续辱骂构成虐待罪,且与女友死亡存在刑法因果关系,最终判处其有期徒刑三年二个月。 这起悲剧撕开了亲密关系中最隐蔽的伤口——语言暴力如何在“爱”的名义下演变成致命凶器。牟某的辱骂并非一时情绪失控,而是持续近一年的精神摧残:他反复追问性经历细节,用“打胎”“绝育”等极端词汇贬损女友人格,甚至在对方割腕、病危后仍不收敛。这种精神暴力如同钝刀割肉,让女友逐渐丧失自我价值感,最终将自杀视为唯一解脱。更令人痛心的是,两人曾见过家长、共同生活,外人眼中或许是“正常恋爱”,实则早已变成单方面的精神牢笼。 语言暴力的本质是控制欲的变种。牟某以“在意过去”为名,实则将女友视为私有物品,试图通过贬低摧毁其尊严,从而实现绝对掌控。这种“情感勒索”在亲密关系中并不罕见:有人以“吃醋”为借口限制对方社交,有人用“为你好”包装贬低打压,更有人像牟某一样,把性经历当作审判对方的“原罪”。但爱情的本质是尊重而非占有,是接纳而非改造。当“爱”变成伤害的借口,亲密关系便已变质。 社会对精神暴力的认知仍存误区。许多人认为“没动手就不算家暴”,却忽视持续贬损、羞辱对心理的摧毁力。反家庭暴力法早已明确精神侵害属于暴力范畴,但现实中受害者往往因“没证据”“不严重”求助无门。牟某案中,女友曾割腕、服药,但周围人或许只当“情侣吵架”,未能及时干预。这种认知偏差让施暴者有恃无恐,受害者陷入“我不够惨”的自我怀疑。 终结悲剧需要三重防线:个人需警惕“以爱为名”的伤害,若对方用语言让你怀疑自我价值,务必及时抽离;社会应普及精神暴力识别教育,让“贬低式关心”“控制式吃醋”无处遁形;法律需进一步细化精神暴力取证标准,避免受害者因“看不见的伤”维权无门。你认为亲密关系中哪些语言是“危险信号”?若遭遇精神压迫,你会如何求助?评论区说说你的看法。 (案例来源:封面新闻)