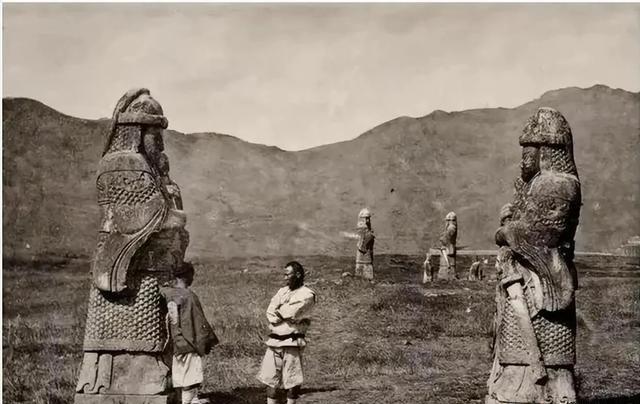

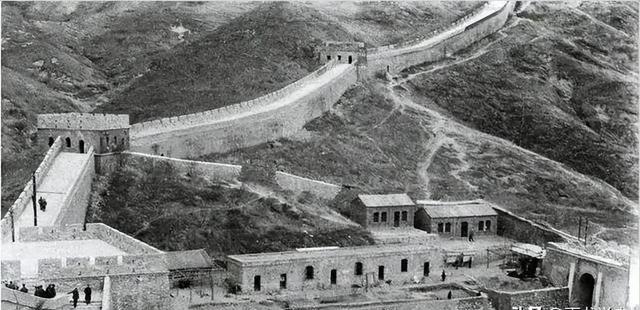

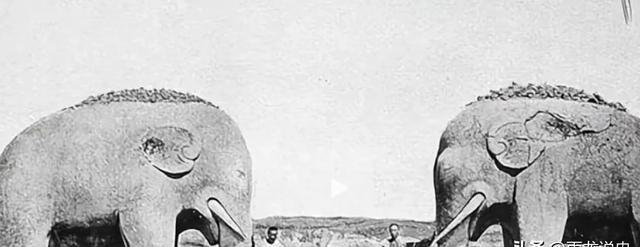

清朝老照片为什么到处都光秃秃的?因为古代木材是建材也是能源,几千年刀耕火种,人口增加导致树就不够用了。 翻开那些清朝的老照片,南方北方到处一片光秃秃的景象,总让人纳闷,这么大地方,怎么树木就少得可怜?其实,这事儿根子深埋在几千年来的生活方式里。木材不光是盖房子的材料,还是烧饭取暖的燃料,古代人离不开它。可随着人口越来越多,开荒种地就得烧山,树木被砍得所剩无几。简单说,就是需求爆棚,供给跟不上,山头就秃了。 先说木材这玩意儿在古代的重要性。房子、桥梁、船只,全靠木头撑着。宫殿那些大工程,更是用木头堆出来的。能源方面呢,窑炉炼铁、煮盐、蒸粮,全得烧柴。老百姓家家户户的灶台,冬天取暖的火盆,也吞掉海量树木。加之刀耕火种的耕作法,农民上山放把火,烧掉林子开地,地力耗尽再换一块,循环往复。人口从先秦的几百万,滚雪球似的到清朝上亿,这压力可想而知。树长得慢,人却生得快,砍伐速度远超再生,森林就一步步退缩了。 回溯历史,这问题不是清朝独有的,早从先秦就开始了。那时候,殿堂建筑多用银杏木,秦岭一带树大如船,汉唐宫殿体量惊人,金丝楠木甚至不是首选。唐朝大明宫规模在当时算小的,皇帝们办顶级宴席还得去故汉未央宫摆谱,觉得那才配得上帝国气派。可越到后来越糟。北宋汴梁建宫殿,木材不够本地用,得派人去甘肃陇山以西拉木头,路途遥远,运费高得吓人。明代朱棣迁都北京,修紫禁城时,楠木从贵州云南千里迢迢运来,那些巨木顺江漂流,堆积如山。 到清朝,情况雪上加霜。康熙时期,成材楠木已经稀缺,只能用松木顶上。宫廷记录显示,建新殿还得拆明朝旧宫殿和皇陵的柱子,撬下来重用。柱子不够?那就拼接。工匠们把短木段胶合,刷漆遮掩,勉强凑合。清末更绝,从东南亚进口木材,船队满载泰国、印尼的硬木回来。郑和下西洋那会儿,就已经在东南亚海域忙活这事儿了。他七下西洋,不光带回香料宝石,顺手采购沉香木、紫檀木,黑檀木板用作宝船底舱。马来半岛和苏门答腊的木材,直接成了中国建筑的救急货。这不光是贸易,还暴露了本土森林的捉襟见肘。 为什么会这样?人口是关键推手。中国环境史显示,近300年森林危机就从18世纪起步,岭南地区木材短缺得卖未成熟树种。垦殖活动3000多年,耕地面积暴增,森林却被毁掉大半。沙漠面积扩大,湖泊缩小,水土流失严重。农耕时代,全球森林减少1/3,中国从夏代初的较高覆盖率,持续下滑到明清低谷。能源需求是另一大杀手。炼铁业兴起,烧炭量巨大;盐业、瓷器窑场,日夜吞噬柴薪。建材上,城市扩张、城墙加固、船厂林立,全指望木头。老百姓层面,火种法虽原始,但高效,短期增产粮食养人,却长期毁生态。 新中国成立初期,全国森林覆盖率只有8.6%,这是历史低点。1949年,陆地面积不足10%有树,人口已超5亿。战争遗留加上长期破坏,山坡秃得像刮过一层皮。恢复工作从那时起步,植树造林成了国策。第七次全国森林资源清查显示,到现在覆盖率升到23%以上,森林面积1.95亿公顷,活立木蓄积149亿立方米。中国成了全球森林增长最快的国家,“十二五”期间新增1250万公顷,覆盖率从20.36%提到21.66%。 这变化背后,是政策和科技的合力。早期靠义务植树、山区封山育林,后来引入速生树种,推广可持续经营。荒漠化土地从27万平方公里降到25.6万,沙化土地从27.2万到26.1万。应对气候变化,国家方案强调森林碳汇,湿地保护,提高适应力。能源转型也帮了大忙,煤炭取代柴薪,减少直接砍伐。建材上,钢筋水泥普及,木头压力减轻。可话说回来,早年破坏的教训还在。全球视野看,农耕10000年毁21亿公顷森林,中国只是缩影。欧洲中世纪人口反弹,也靠美洲土豆,却伴随环境代价。 如今看清朝照片,那秃秃山头像一面镜子,提醒人生态平衡多脆弱。人口从清末4亿到现在14亿,需求没减反增,但管理跟上了。东南亚木材进口虽仍旧,但本土恢复让局面稳住。郑和时代砍海外木的做法,现在看是无奈之举,却也开了中外贸易先河。总的来说,这历史告诉我们,发展不能只顾眼前。树没了,土就流,水就少,粮食就险。幸好,现在的努力让绿影重现,空气清新了点。未来还得继续,平衡人地关系,才是长久之道。