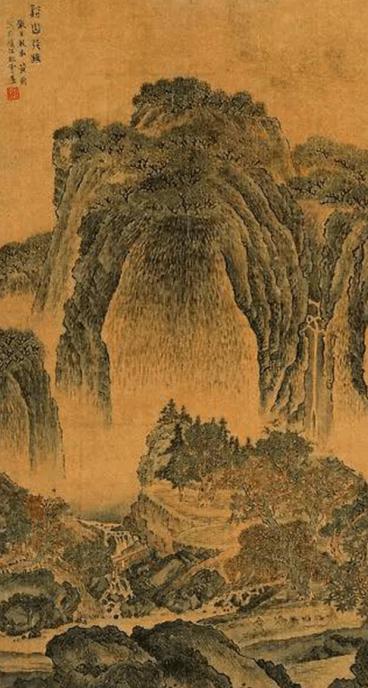

1958年,一位专家拿着放大镜,研究一幅2米高的古画。却发现画中树叶里有两个字闪了一下!他以为眼花定睛一瞧,惊喜地发现两个字和草木融为一体,这可把让他乐坏了,心想几百年了,终于被我找到了? 1958年的那个夏天,对于台北故宫副馆长李霖灿来说,注定是不平凡的,面对着两米多高的《溪山行旅图》他不仅带着敬畏,更揣着满腹的疑问与不甘,这幅被传为北宋范宽神作的巨幛,千年来虽备受推崇,却始终缺少最硬核的铁证,作者的亲笔签名。 历朝历代的收藏大咖,从明代的董其昌到清宫的乾隆,哪一个不是火眼金睛,却都没在这崇山峻岭间寻到半点蛛丝马迹,难道真就没名款吗,李霖灿偏不信邪,他想到了古人讲究的“格物致知”,决定不再走马观花,而是拿起放大镜,把这画当作围棋盘,一格一格的“啃”。 目光在岩石缝隙、树梢崖边艰难跋涉,这种枯燥的地毯式搜索持续了许久,挫败感甚至一度让他想放弃,觉得前人四百年都没找到,自己这般或许也是徒劳,命运往往在人最意想不到的时候转弯。 就在李霖灿恍惚间,一缕阳光恰好洒在画作右下角的密林处,那个行旅商队后方,一片不起眼的浓荫里,似乎有什么东西“闪”了一下,他心头一跳,屏住呼吸再次把放大镜凑了过去,这一次,视线穿透了数百年的岁月迷雾,两个躲藏在阔叶林荫间的墨书赫然跃入眼帘“范宽”。 在那一刻,激动瞬间淹没了李霖灿,他下意识地捂住嘴巴,生怕惊呼声惊扰了这沉睡千年的秘密,但惊喜之后,更尖锐的质疑随之而来,为何堂堂北宋大家,签名不署大名“范中立”,反而用了个绰号“范宽”。 而且这字迹乍一看有些潦草,会不会是后人妄加上去的伪证,这些疑问,反而成了验证真伪的试金石,把视线拉得更近些,你会发现这两个字藏得极有讲究,那墨色与周围的山石树木浑然一体,历经千年氧化程度一致,绝非后人补笔。 最绝的是,这签名恰好压在绢素拼接的一条极细的裂缝上,“宽”字因为这道原本就存在的绢缝而发生了微妙的变形,这就好比一个不可复制的防伪标记,铁板钉钉地证明了落款与作画是同一时间完成的。 至于为何不叫“中立”叫“范宽”其实恰恰吻合了《图绘宝鉴》里的记载,这位陕西汉子性格温厚狂放,心胸宽大,江湖人送外号“宽”这种豪爽不羁的个性,倒是和他笔下这气吞万里的山水意境不谋而合。 或许在他看来,这伴随他行走江湖的“范宽”二字,远比那个正儿八经的名字更能代表本心,这种在山崖石隙间隐蔽落款的做法,也正是北宋画家们一种含蓄又独到的署名习惯,这惊天发现,某种程度上也解开了关于明代画坛领袖董其昌的谜题。 董其昌当年在画上题下“北宋范中立溪山行旅图”时,用词十分笃定,要知道古人鉴定极讲依据,此前他在鉴定巨然的《雪图》时就颇为谨慎,直到看见名款才下定论,想必董其昌早就敏锐地捕捉到了树丛中的玄机,才敢如此大笔一挥。 只是这位高人并没有大肆宣扬,或者说范宽藏得实在太深,以至于在他之后的四百年里,这份秘密又重新归于沉寂,“范宽”二字的重见天日,意义早已超越了鉴定本身,它终结了所有的猜疑,让《溪山行旅图》无可争议地坐稳了“宋画第一”的交椅。 也为后世鉴定宋画留下了一把极具价值的标尺,这幅将写实功力与恢弘意境完美融合的杰作,连微小细节都处理得震撼人心,难怪在2004年,范宽能被《生活》杂志评选为“上一千年对人类最有影响的100人物”之一。